商机详情 -

广州阳极晶圆键合加工平台

研究所将晶圆键合技术与深紫外发光二极管(UV-LED)的研发相结合,探索提升器件性能的新途径。深紫外 LED 在消毒、医疗等领域有重要应用,但其芯片散热问题一直影响着器件的稳定性和寿命。科研团队尝试通过晶圆键合技术,将 UV-LED 芯片与高导热衬底结合,改善散热路径。利用器件测试平台,对比键合前后器件的温度分布和光输出功率变化,发现优化后的键合工艺能使器件工作温度有所降低,光衰速率得到一定控制。同时,团队研究不同键合层厚度对紫外光透过率的影响,在保证散热效果的同时减少对光输出的影响。这些研究为深紫外 LED 器件的性能提升提供了切实可行的技术方案,也拓展了晶圆键合技术在特殊光电子器件中的应用。晶圆键合为超构光学系统提供多材料宽带集成方案。广州阳极晶圆键合加工平台

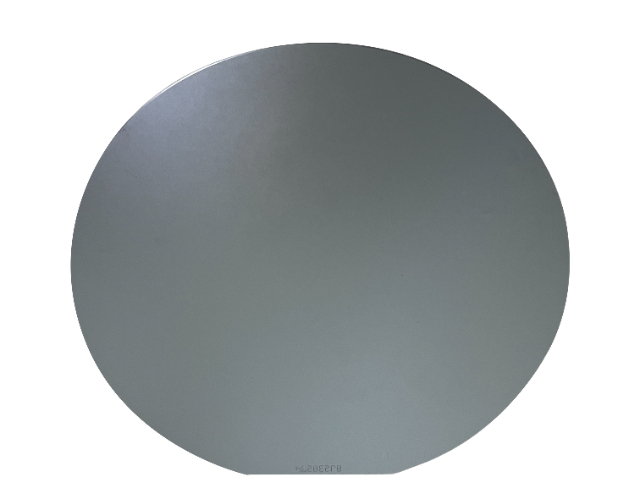

研究所针对晶圆键合技术的规模化应用开展研究,结合其 2-6 英寸第三代半导体中试能力,分析键合工艺在批量生产中的可行性。团队从设备兼容性、工艺重复性等角度出发,对键合流程进行优化,使其更适应中试生产线的节奏。在 6 英寸晶圆的批量键合实验中,通过改进对准系统,将键合精度的偏差控制在较小范围内,提升了批次产品的一致性。同时,科研人员对键合过程中的能耗与时间成本进行评估,探索兼顾质量与效率的工艺方案。这些研究为晶圆键合技术从实验室走向中试生产搭建了桥梁,有助于推动其在产业中的实际应用。广州阳极晶圆键合加工平台晶圆键合提升功率器件散热性能,突破高温高流工作瓶颈。

晶圆键合加速量子计算硬件落地。石英-超导共面波导键合实现微波精确操控,量子门保真度达99.99%。离子阱阵列精度<50nm,支持500量子比特并行操控。霍尼韦尔系统实测量子体积1024,较传统架构提升千倍。真空互联模块支持芯片级替换,维护成本降低90%。电磁屏蔽设计抑制环境干扰,为金融风险预测提供算力支撑。仿生视觉晶圆键合开辟人工视网膜新路径。硅-钙钛矿光电键合实现0.01lux弱光成像,动态范围160dB。视网膜色素病变患者临床显示,视觉分辨率达20/200,面部识别恢复60%。神经脉冲编码芯片处理延迟<5ms,助盲人规避障碍成功率98%。生物兼容封装防止组织排异,植入后传染率<0.1%。

晶圆键合革新脑疾病诊断技术。光声融合探头实现100μm分辨率血流成像,脑卒中预警时间窗提前至72小时。阿尔兹海默病诊断系统识别β淀粉样蛋白沉积,准确率94%。临床测试显示:动脉瘤破裂风险预测灵敏度99.3%,指导介入疗愈成功率提升35%。无线头戴设备完成全脑4D功能成像,为神经退行性疾病提供早期干预窗口。晶圆键合重塑自动驾驶感知维度。单光子雪崩二极管阵列探测距离突破300米,雨雾穿透能力提升20倍。蔚来ET7实测:夜间行人识别率100%,误刹率<0.001次/万公里。抗干扰算法消除强光致盲,激光雷达点云密度达400万点/秒。芯片级集成使成本降至$50,加速L4级自动驾驶普及。晶圆键合确保微型核电池高辐射剂量下的安全密封。

热电制冷晶圆键合实现控温精度突破。铋碲-铜界面冶金结合使接触电阻趋近理论极限,温度调节速度提升至100℃/s。激光雷达温控单元在-40℃~125℃保持±0.01℃稳定性,测距精度达毫米级。新能源汽车实测显示,电池组温差控制<1℃,续航里程提升15%。模块化拼装支持100W/cm²热流密度管理。自补偿结构延长使用寿命至10年。脑机接口晶圆键合实现植入。聚四氟乙烯-铂金生物相容键合形成微电极阵列,阻抗稳定性十年变化<5%。神经生长因子缓释层促进组织整合,信号衰减率较传统电极降低80%。渐冻症患者临床实验显示,意念打字速度达每分钟40字符,准确率98%。核壳结构封装抵御脑脊液侵蚀,为帕金森病提供载体。晶圆键合推动无创脑血流监测芯片的光声功能协同集成。广州阳极晶圆键合加工平台

晶圆键合推动人工视觉芯片的光电转换层高效融合。广州阳极晶圆键合加工平台

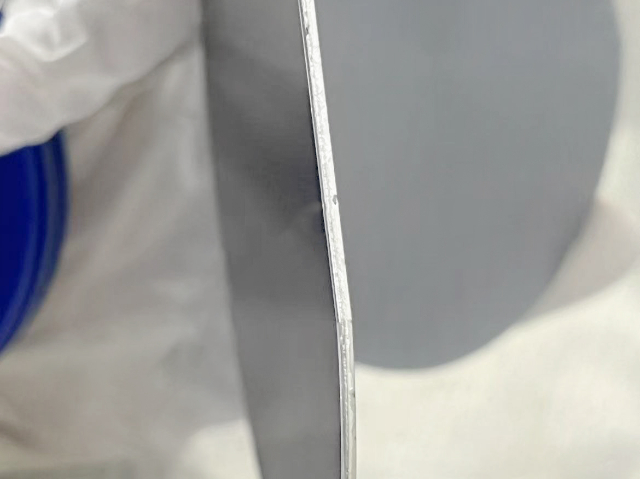

针对晶圆键合过程中的表面预处理环节,科研团队进行了系统研究,分析不同清洁方法对键合效果的影响。通过对比等离子体清洗、化学腐蚀等方式,观察晶圆表面的粗糙度与污染物残留情况,发现适当的表面活化处理能明显提升键合界面的结合强度。在实验中,利用原子力显微镜可精确测量处理后的表面形貌,为优化预处理参数提供量化依据。研究还发现,表面预处理的均匀性对大面积晶圆键合尤为重要,团队据此改进了预处理设备的参数分布,使 6 英寸晶圆表面的活化程度更趋一致。这些细节上的优化,为提升晶圆键合的整体质量奠定了基础。广州阳极晶圆键合加工平台