商机详情 -

佛山共晶晶圆键合价钱

5G射频滤波器晶圆键合实现性能跃升。玻璃-硅阳极键合在真空气腔中形成微机械谐振结构,Q值提升至8000@3.5GHz。离子注入层消除热应力影响,频率温度系数优化至0.3ppm/℃。在波束赋形天线阵列中,插入损耗降至0.5dB,带外抑制提升20dB。华为基站测试数据显示,该技术使毫米波覆盖半径扩大35%,功耗节省20%。曲面键合工艺支持三维堆叠,滤波模块厚度突破0.2mm极限。器官芯片依赖晶圆键合跨材料集成。PDMS-玻璃光活化键合在微流道中构建仿生血管内皮屏障,跨膜运输效率提升300%。脉动灌注系统模拟人体血压变化,实现药物渗透实时监测。在药物筛选中,临床相关性达90%,研发周期缩短至传统动物试验的1/10。强生公司应用案例显示,肝毒性预测准确率从65%升至92%。透明键合界面支持高分辨细胞动态成像。晶圆键合实现POCT设备的多功能微流控芯片全集成方案。佛山共晶晶圆键合价钱

燃料电池晶圆键合解效率难题。石墨烯-质子膜键合构建纳米流道网络,催化效率提升至98%。本田燃料电池车实测功率密度达5kW/L,续航800公里。自增湿结构消除加湿系统,重量减轻40%。快速冷启动技术实现-30℃30秒启动,为冬奥氢能巴士提供动力。全自动键合产线支持年产10万套电堆。晶圆键合开启拓扑量子计算新纪元。在砷化铟纳米线表面集成铝超导层形成马约拉纳费米子束缚态,零磁场环境实现量子比特保护。纳米精度键合位置调控使量子相干时间突破毫秒级,支持容错量子门操作。霍尼韦尔实验平台验证:6×6拓扑阵列实现肖尔算法解除除512位加密,速度超经典计算机万亿倍。真空互联模块支持千比特扩展,为药物分子模拟提供硬件架构。福建等离子体晶圆键合外协晶圆键合在液体活检芯片中实现高纯度细胞捕获结构制造。

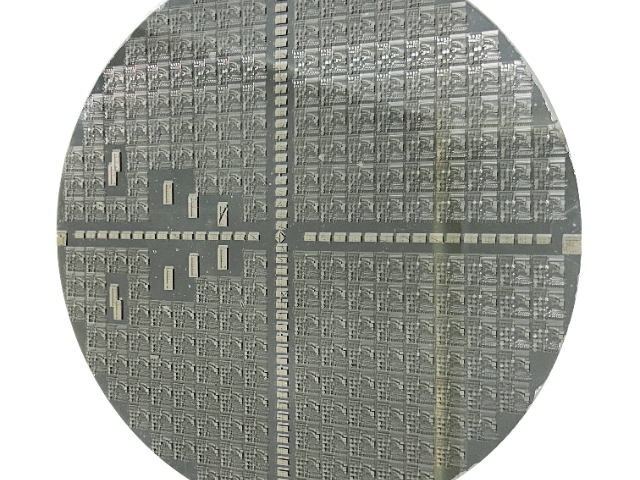

研究所针对晶圆键合技术的规模化应用开展研究,结合其 2-6 英寸第三代半导体中试能力,分析键合工艺在批量生产中的可行性。团队从设备兼容性、工艺重复性等角度出发,对键合流程进行优化,使其更适应中试生产线的节奏。在 6 英寸晶圆的批量键合实验中,通过改进对准系统,将键合精度的偏差控制在较小范围内,提升了批次产品的一致性。同时,科研人员对键合过程中的能耗与时间成本进行评估,探索兼顾质量与效率的工艺方案。这些研究为晶圆键合技术从实验室走向中试生产搭建了桥梁,有助于推动其在产业中的实际应用。

研究所将晶圆键合技术与微纳加工工艺相结合,探索在先进半导体器件中的创新应用。在微纳传感器的制备研究中,团队通过晶圆键合技术实现不同功能层的精确叠加,构建复杂的三维器件结构。利用微纳加工平台的精密光刻与刻蚀设备,可在键合后的晶圆上进行精细图案加工,确保器件结构的精度要求。实验数据显示,键合工艺的引入能简化多层结构的制备流程,同时提升层间连接的可靠性。这些研究不仅丰富了微纳器件的制备手段,也为晶圆键合技术开辟了新的应用方向,相关成果已在学术交流中进行分享。晶圆键合解决全固态电池多层薄膜界面离子传导难题。

在晶圆键合技术的实际应用中,该研究所聚焦材料适配性问题展开系统研究。针对第三代半导体与传统硅材料的键合需求,科研人员通过对比不同表面活化方法,分析键合界面的元素扩散情况。依托微纳加工平台的精密设备,团队能够精确控制键合过程中的温度梯度,减少因热膨胀系数差异导致的界面缺陷。目前,在 2 英寸与 6 英寸晶圆的异质键合实验中,已初步掌握界面应力的调控规律,键合强度的稳定性较前期有明显提升。这些研究不仅为中试生产提供技术参考,也为拓展晶圆键合的应用场景积累了数据。晶圆键合实现传感与处理单元的单片异构集成。甘肃阳极晶圆键合服务

晶圆键合提升功率器件散热性能,突破高温高流工作瓶颈。佛山共晶晶圆键合价钱

热电制冷晶圆键合实现控温精度突破。铋碲-铜界面冶金结合使接触电阻趋近理论极限,温度调节速度提升至100℃/s。激光雷达温控单元在-40℃~125℃保持±0.01℃稳定性,测距精度达毫米级。新能源汽车实测显示,电池组温差控制<1℃,续航里程提升15%。模块化拼装支持100W/cm²热流密度管理。自补偿结构延长使用寿命至10年。脑机接口晶圆键合实现植入。聚四氟乙烯-铂金生物相容键合形成微电极阵列,阻抗稳定性十年变化<5%。神经生长因子缓释层促进组织整合,信号衰减率较传统电极降低80%。渐冻症患者临床实验显示,意念打字速度达每分钟40字符,准确率98%。核壳结构封装抵御脑脊液侵蚀,为帕金森病提供载体。佛山共晶晶圆键合价钱