商机详情 -

江苏临时晶圆键合代工

研究所将晶圆键合技术与微纳加工工艺相结合,探索在先进半导体器件中的创新应用。在微纳传感器的制备研究中,团队通过晶圆键合技术实现不同功能层的精确叠加,构建复杂的三维器件结构。利用微纳加工平台的精密光刻与刻蚀设备,可在键合后的晶圆上进行精细图案加工,确保器件结构的精度要求。实验数据显示,键合工艺的引入能简化多层结构的制备流程,同时提升层间连接的可靠性。这些研究不仅丰富了微纳器件的制备手段,也为晶圆键合技术开辟了新的应用方向,相关成果已在学术交流中进行分享。晶圆键合推动高效水处理微等离子体发生器的电极结构创新。江苏临时晶圆键合代工

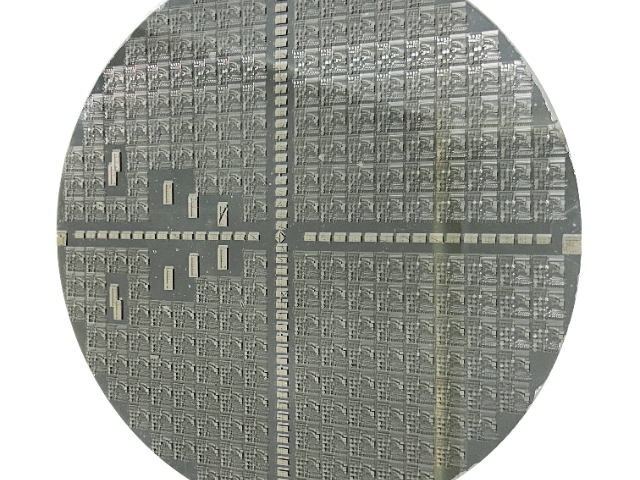

研究所针对晶圆键合技术的规模化应用开展研究,结合其 2-6 英寸第三代半导体中试能力,分析键合工艺在批量生产中的可行性。团队从设备兼容性、工艺重复性等角度出发,对键合流程进行优化,使其更适应中试生产线的节奏。在 6 英寸晶圆的批量键合实验中,通过改进对准系统,将键合精度的偏差控制在较小范围内,提升了批次产品的一致性。同时,科研人员对键合过程中的能耗与时间成本进行评估,探索兼顾质量与效率的工艺方案。这些研究为晶圆键合技术从实验室走向中试生产搭建了桥梁,有助于推动其在产业中的实际应用。表面活化晶圆键合服务科研团队尝试将晶圆键合技术融入半导体器件封装的中试流程体系。

广东省科学院半导体研究所依托其材料外延与微纳加工平台,在晶圆键合技术研究中持续探索。针对第三代氮化物半导体材料的特性,科研团队着重分析不同键合温度对 2-6 英寸晶圆界面结合强度的影响。通过调节压力参数与表面预处理方式,观察键合界面的微观结构变化,目前已在中试规模下实现较为稳定的键合效果。研究所利用设备总值逾亿元的科研平台,结合材料分析仪器,对键合后的晶圆进行界面应力测试,为优化工艺提供数据支持。在省级重点项目支持下,团队正尝试将该技术与外延生长工艺结合,探索提升半导体器件性能的新路径,相关研究成果已为后续应用奠定基础。

硅光芯片制造中晶圆键合推动光电子融合改变。通过低温分子键合技术实现Ⅲ-Ⅴ族激光器与硅波导的异质集成,在量子阱能带精确匹配机制下,光耦合效率提升至95%。热应力缓冲层设计使波长漂移小于0.03nm,支撑800G光模块在85℃高温环境稳定工作。创新封装结构使发射端密度达到每平方毫米4个通道,为数据中心光互连提供高密度解决方案。华为800G光引擎实测显示误码率低于10⁻¹²,功耗较传统方案下降40%。晶圆键合技术重塑功率半导体热管理范式。铜-铜直接键合界面形成金属晶格连续结构,消除传统焊接层热膨胀系数失配问题。在10MW海上风电变流器中,键合模块热阻降至传统方案的1/20,芯片结温梯度差缩小至5℃以内。纳米锥阵列界面设计使散热面积提升8倍,支撑碳化硅器件在200℃高温下连续工作10万小时。三菱电机实测表明,该技术使功率密度突破50kW/L,变流系统体积缩小60%。 晶圆键合实现嗅觉-神经信号转换系统的仿生多模态集成。

科研团队在晶圆键合的界面表征技术上不断完善,利用材料分析平台的高分辨率仪器,深入研究键合界面的微观结构与化学状态。通过 X 射线光电子能谱分析,可识别界面处的元素组成与化学键类型,为理解键合机制提供依据;而透射电子显微镜则能观察到纳米级别的界面缺陷,帮助团队针对性地优化工艺。在对深紫外发光二极管键合界面的研究中,这些表征技术揭示了界面态对器件光电性能的影响规律,为进一步提升器件质量提供了精细的改进方向,体现了全链条科研平台在技术研发中的支撑作用。

晶圆键合为红外探测系统提供宽带透明窗口与真空封装。吉林低温晶圆键合加工工厂

晶圆键合推动高通量DNA合成芯片的微腔精确密封与功能集成。江苏临时晶圆键合代工

晶圆键合通过分子力、电场或中间层实现晶圆长久连接。硅-硅直接键合需表面粗糙度<0.5nm及超洁净环境,键合能达2000mJ/m²;阳极键合利用200-400V电压使玻璃中钠离子迁移形成Si-O-Si共价键;共晶键合采用金锡合金(熔点280℃)实现气密密封。该技术满足3D集成、MEMS封装对界面热阻(<0.05K·cm²/W)和密封性(氦漏率<5×10⁻¹⁴mbar·l/s)的严苛需求。CMOS图像传感器制造中,晶圆键合实现背照式结构。通过硅-玻璃混合键合(对准精度<1μm)将光电二极管层转移到读out电路上方,透光率提升至95%。键合界面引入SiO₂/Si₃N₄复合介质层,暗电流降至0.05nA/cm²,量子效率达85%(波长550nm),明显提升弱光成像能力。

江苏临时晶圆键合代工