商机详情 -

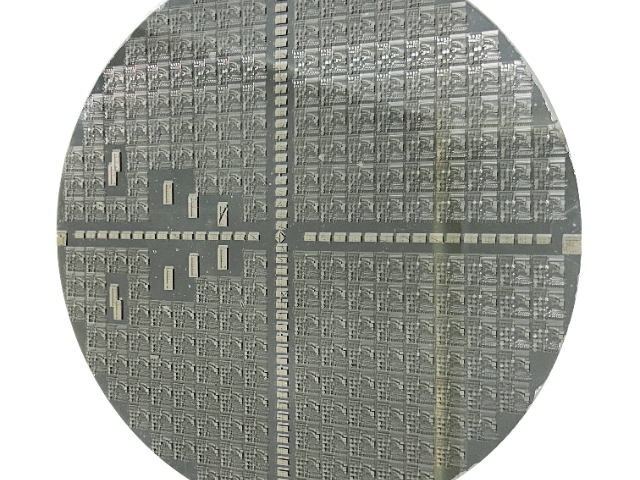

辽宁直接晶圆键合代工

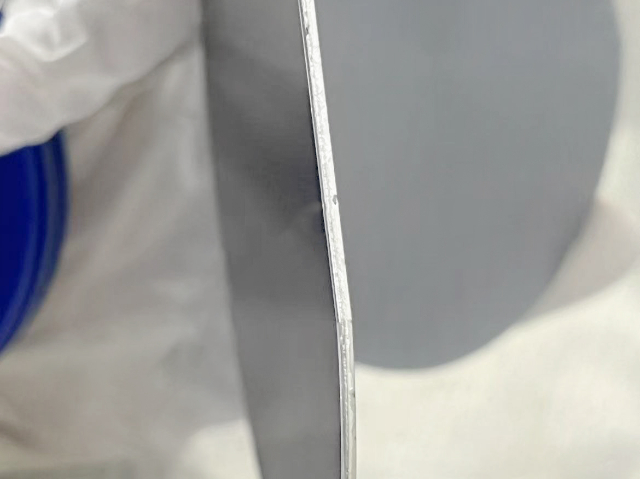

围绕晶圆键合技术的中试转化,研究所建立了从实验室工艺到中试生产的过渡流程,确保技术参数在放大过程中的稳定性。在 2 英寸晶圆键合技术成熟的基础上,团队逐步探索 6 英寸晶圆的中试工艺,通过改进设备的承载能力与温度控制精度,适应更大尺寸晶圆的键合需求。中试过程中,重点监测键合良率的变化,分析尺寸放大对工艺稳定性的影响因素,针对性地调整参数设置。目前,6 英寸晶圆键合的中试良率已达到较高水平,为后续的产业化应用提供了可行的技术方案,体现了研究所将科研成果转化为实际生产力的能力。晶圆键合实现POCT设备的多功能微流控芯片全集成方案。辽宁直接晶圆键合代工

该研究所将晶圆键合技术与微机电系统(MEMS)的制备相结合,探索其在微型传感器与执行器中的应用。在 MEMS 器件的多层结构制备中,键合技术可实现不同功能层的精确组装,提高器件的集成度与性能稳定性。科研团队利用微纳加工平台的优势,在键合后的晶圆上进行精细的结构加工,制作出具有复杂三维结构的 MEMS 器件原型。测试数据显示,采用键合技术制备的器件在灵敏度与响应速度上较传统方法有一定提升。这些研究为 MEMS 技术的发展提供了新的工艺选择,也拓宽了晶圆键合技术的应用领域。江西高温晶圆键合服务价格结合材料分析设备,探索晶圆键合界面污染物对键合效果的影响规律。

燃料电池晶圆键合解效率难题。石墨烯-质子膜键合构建纳米流道网络,催化效率提升至98%。本田燃料电池车实测功率密度达5kW/L,续航800公里。自增湿结构消除加湿系统,重量减轻40%。快速冷启动技术实现-30℃30秒启动,为冬奥氢能巴士提供动力。全自动键合产线支持年产10万套电堆。晶圆键合开启拓扑量子计算新纪元。在砷化铟纳米线表面集成铝超导层形成马约拉纳费米子束缚态,零磁场环境实现量子比特保护。纳米精度键合位置调控使量子相干时间突破毫秒级,支持容错量子门操作。霍尼韦尔实验平台验证:6×6拓扑阵列实现肖尔算法解除除512位加密,速度超经典计算机万亿倍。真空互联模块支持千比特扩展,为药物分子模拟提供硬件架构。

科研团队在晶圆键合的界面表征技术上不断完善,利用材料分析平台的高分辨率仪器,深入研究键合界面的微观结构与化学状态。通过 X 射线光电子能谱分析,可识别界面处的元素组成与化学键类型,为理解键合机制提供依据;而透射电子显微镜则能观察到纳米级别的界面缺陷,帮助团队针对性地优化工艺。在对深紫外发光二极管键合界面的研究中,这些表征技术揭示了界面态对器件光电性能的影响规律,为进一步提升器件质量提供了精细的改进方向,体现了全链条科研平台在技术研发中的支撑作用。

晶圆键合推动高通量DNA合成芯片的微腔精确密封与功能集成。

在晶圆键合技术的多材料体系研究中,团队拓展了研究范围,涵盖了从传统硅材料到第三代半导体材料的多种组合。针对每种材料组合,科研人员都制定了相应的键合工艺参数范围,并通过实验验证其可行性。在氧化物与氮化物的键合研究中,发现适当的表面氧化处理能有效提升界面的结合强度;而在金属与半导体的键合中,则需重点控制金属层的扩散行为。这些研究成果形成了一套较为多维的多材料键合技术数据库,为不同领域的半导体器件研发提供了技术支持,体现了研究所对技术多样性的追求。晶圆键合解决全固态电池多层薄膜界面离子传导难题。云南硅熔融晶圆键合代工

晶圆键合提升环境振动能量采集器的机电转换效率。辽宁直接晶圆键合代工

晶圆键合催化智慧医疗终端进化。血生化检测芯片整合40项指标测量,抽血量降至0.1mL。糖尿病管理方案实现血糖连续监测+胰岛素自动调控,HbA1c控制达标率92%。家庭终端检测精度达医院水平,远程诊疗响应时间<3分钟。耗材自主替换系统使维护周期延长至半年,重塑基层医疗体系。晶圆键合实现宇宙尘埃分析芯片突破性设计。通过硅-氮化硅真空键合在立方星内部构建微流控捕集阱,静电聚焦系统捕获粒径0.1-10μm宇宙尘粒。质谱分析模块原位检测元素丰度,火星探测任务中成功鉴定橄榄石陨石来源。自密封结构防止样本逃逸,零重力环境运行可靠性>99.9%,为太阳系起源研究提供新范式。辽宁直接晶圆键合代工