商机详情 -

河南共晶晶圆键合加工工厂

晶圆键合加速量子计算硬件落地。石英-超导共面波导键合实现微波精确操控,量子门保真度达99.99%。离子阱阵列精度<50nm,支持500量子比特并行操控。霍尼韦尔系统实测量子体积1024,较传统架构提升千倍。真空互联模块支持芯片级替换,维护成本降低90%。电磁屏蔽设计抑制环境干扰,为金融风险预测提供算力支撑。仿生视觉晶圆键合开辟人工视网膜新路径。硅-钙钛矿光电键合实现0.01lux弱光成像,动态范围160dB。视网膜色素病变患者临床显示,视觉分辨率达20/200,面部识别恢复60%。神经脉冲编码芯片处理延迟<5ms,助盲人规避障碍成功率98%。生物兼容封装防止组织排异,植入后传染率<0.1%。晶圆键合助力空间太阳能电站实现轻量化高功率阵列。河南共晶晶圆键合加工工厂

研究所将晶圆键合技术与集成电路设计领域的需求相结合,探索其在先进封装中的应用可能。在与相关团队的合作中,科研人员分析键合工艺对芯片互连性能的影响,对比不同键合材料在导电性、导热性方面的表现。利用微纳加工平台的精密布线技术,可在键合后的晶圆上实现更精细的电路连接,为提升集成电路的集成度提供支持。目前,在小尺寸芯片的堆叠键合实验中,已实现较高的对准精度,信号传输效率较传统封装方式有一定改善。这些研究为键合技术在集成电路领域的应用拓展了思路,也体现了研究所跨领域技术整合的能力。湖北共晶晶圆键合价格晶圆键合推动人工视觉芯片的光电转换层高效融合。

研究所将晶圆键合技术与微纳加工工艺相结合,探索在先进半导体器件中的创新应用。在微纳传感器的制备研究中,团队通过晶圆键合技术实现不同功能层的精确叠加,构建复杂的三维器件结构。利用微纳加工平台的精密光刻与刻蚀设备,可在键合后的晶圆上进行精细图案加工,确保器件结构的精度要求。实验数据显示,键合工艺的引入能简化多层结构的制备流程,同时提升层间连接的可靠性。这些研究不仅丰富了微纳器件的制备手段,也为晶圆键合技术开辟了新的应用方向,相关成果已在学术交流中进行分享。

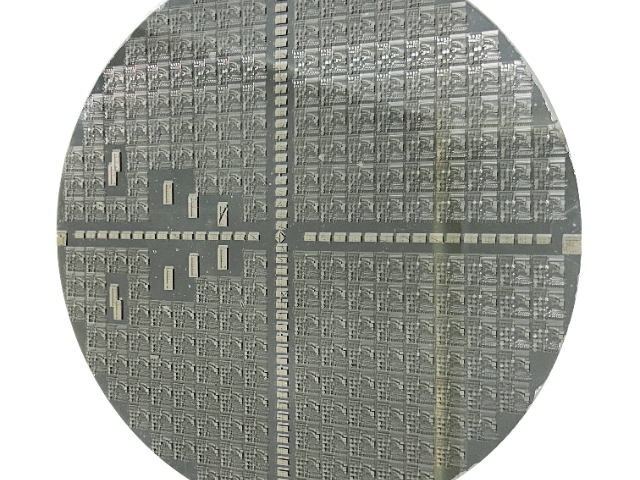

科研团队在晶圆键合的对准技术上进行改进,针对大尺寸晶圆键合中对准精度不足的问题,开发了一套基于图像识别的对准系统。该系统能实时捕捉晶圆边缘的标记点,通过算法调整晶圆的相对位置,使对准误差控制在较小范围内。在 6 英寸晶圆的键合实验中,该系统的对准精度较传统方法有明显提升,键合后的界面错位现象明显减少。这项技术改进不仅提升了晶圆键合的工艺水平,也为其他需要高精度对准的半导体工艺提供了参考,体现了研究所的技术创新能力。

晶圆键合解决核能微型化应用的安全防护难题。

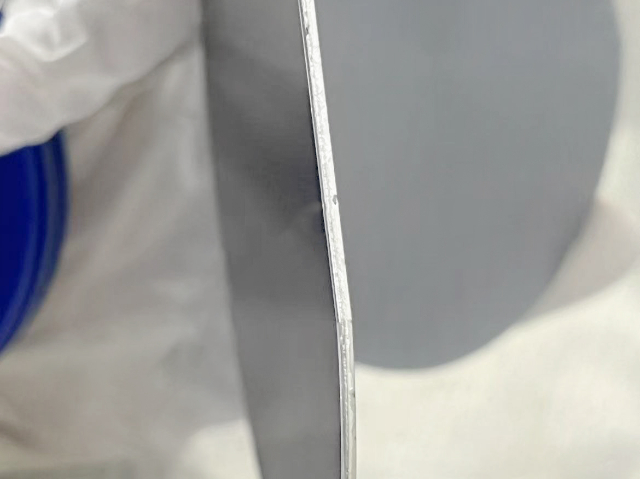

在晶圆键合技术的实际应用中,该研究所聚焦材料适配性问题展开系统研究。针对第三代半导体与传统硅材料的键合需求,科研人员通过对比不同表面活化方法,分析键合界面的元素扩散情况。依托微纳加工平台的精密设备,团队能够精确控制键合过程中的温度梯度,减少因热膨胀系数差异导致的界面缺陷。目前,在 2 英寸与 6 英寸晶圆的异质键合实验中,已初步掌握界面应力的调控规律,键合强度的稳定性较前期有明显提升。这些研究不仅为中试生产提供技术参考,也为拓展晶圆键合的应用场景积累了数据。晶圆键合提升热电制冷器界面传输效率与可靠性。山西阳极晶圆键合厂商

晶圆键合为环境友好型农业物联网提供可持续封装方案。河南共晶晶圆键合加工工厂

研究所利用其作为中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会倚靠单位的优势,组织行业内行家围绕晶圆键合技术开展交流研讨。通过举办技术论坛与专题研讨会,分享研究成果与应用经验,探讨技术发展中的共性问题与解决思路。在近期的一次研讨中,来自不同机构的行家就低温键合技术的发展趋势交换了意见,形成了多项有价值的共识。这些交流活动促进了行业内的技术共享与合作,有助于推动晶圆键合技术的整体进步,也提升了研究所在该领域的学术影响力。河南共晶晶圆键合加工工厂