商机详情 -

广西光刻胶感光胶

《EUV光刻胶:3nm芯片的决胜关键》极限需求极紫外光(13.5nm)能量为DUV的1/10,要求光刻胶:量子产率>5(传统CAR*2~3)。吸收率>4μm⁻¹(金属氧化物优势***)。技术路线竞争类型**材料优势缺陷分子玻璃胶树枝状酚醛树脂低粗糙度(LWR<1.2nm)灵敏度低(>50mJ/cm²)金属氧化物HfO₂/SnO₂纳米簇高吸收率、耐刻蚀显影残留风险HSQ氢倍半硅氧烷分辨率10nm以下脆性大、易坍塌瓶颈突破多光子吸收技术:双引发剂体系提升量子效率。预图形化工艺:DSA定向自组装补偿误差。工程师正优化光刻胶配方,以应对先进制程下的微纳加工挑战。广西光刻胶感光胶

《光刻胶的“天敌”:污染控制与晶圆洁净度》**内容: 强调光刻胶对颗粒、金属离子、有机物等污染物极其敏感。扩展点: 污染物来源、对光刻工艺的危害(缺陷、CD偏移、可靠性问题)、生产环境(洁净室等级)、材料纯化的重要性。《光刻胶的“保质期”:稳定性与存储挑战》**内容: 讨论光刻胶在存储和使用过程中的稳定性问题(粘度变化、组分沉淀、性能衰减)。扩展点: 影响因素(温度、光照、时间)、如何通过配方设计(稳定剂)、包装(避光、惰性气体填充)、冷链运输和储存条件来保障性能。广西光刻胶感光胶未来光刻胶将向更高分辨率、更低缺陷率的方向持续创新。

《化学放大光刻胶(CAR):DUV时代的***》技术突破化学放大光刻胶(ChemicalAmplifiedResist,CAR)通过光酸催化剂(PAG)实现“1光子→1000+反应”,灵敏度提升千倍,支撑248nm(KrF)、193nm(ArF)光刻。材料体系KrF胶:聚对羟基苯乙烯(PHS)+DNQ/磺酸酯PAG。ArF胶:丙烯酸酯共聚物(避免苯环吸光)+鎓盐PAG。顶层抗反射层(TARC):减少驻波效应(厚度≈光波1/4λ)。工艺挑战酸扩散控制:PAG尺寸<1nm,后烘温度±2°C精度。缺陷控制:显影后残留物需<0.001个/㎠。

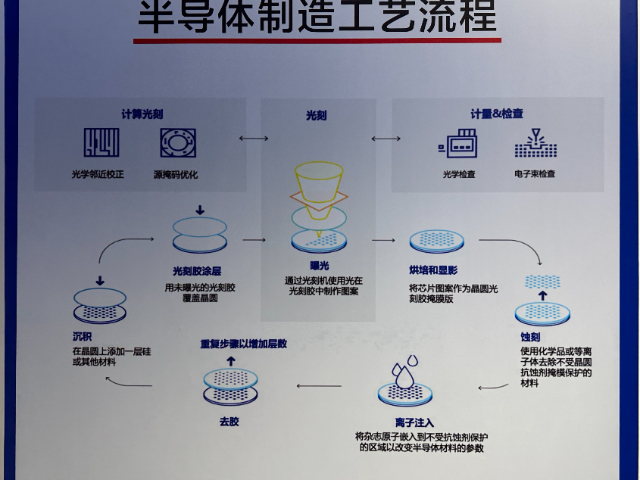

极紫外(EUV)光刻胶是支撑5nm以下芯片量产的**材料,需在光子能量极高(92eV)、波长极短(13.5nm)条件下解决三大世界性难题:技术瓶颈与突破路径挑战根源解决方案光子随机效应光子数量少(≈20个/曝光点)开发高灵敏度金属氧化物胶(灵敏度<15mJ/cm²)线边缘粗糙度分子聚集不均分子玻璃胶(分子量分布PDI<1.1)碳污染有机胶碳化污染反射镜无机金属氧化物胶(含Sn/Hf)全球竞速格局日本JSR:2023年推出EUV LER≤1.7nm的分子玻璃胶,用于台积电2nm试产;美国英特尔:投资Metal Resist公司开发氧化锡胶,灵敏度达12mJ/cm²;中国进展:中科院化学所环烯烃共聚物胶完成实验室验证(LER 3.5nm);南大光电启动EUV胶中试产线(2025年目标量产)。未来趋势:2024年ASML High-NA EUV光刻机量产,将推动光刻胶向10mJ/cm²灵敏度+1nm LER演进。光刻胶在半导体制造中扮演着关键角色,是图形转移的主要材料。

光刻胶模拟与建模:预测性能,加速研发模拟在光刻胶研发和应用中的价值(降低成本、缩短周期)。模拟的关键方面:光学成像模拟: 光在光刻胶内的分布(PROLITH, Sentaurus Lithography)。光化学反应模拟: PAG分解、酸生成与扩散。显影动力学模拟: 溶解速率与空间分布。图形轮廓预测: **终形成的三维结构(LER/LWR预测)。随机效应建模: 对EUV时代尤其关键。计算光刻与光刻胶模型的结合(SMO, OPC)。基于物理的模型与数据驱动的模型(机器学习)。光刻胶线宽粗糙度:成因、影响与改善定义:线边缘粗糙度、线宽粗糙度。主要成因:分子尺度: 聚合物链的离散性、PAG分布的随机性、酸扩散的随机性。工艺噪声: 曝光剂量涨落、散粒噪声(EUV尤其严重)、显影波动、基底噪声。材料均匀性: 胶内成分分布不均。严重影响: 导致器件电性能波动(阈值电压、电流)、可靠性下降(局部电场集中)、限制分辨率。改善策略:材料: 开发分子量分布更窄/分子结构更均一的树脂(如分子玻璃)、优化PAG/淬灭剂体系控制酸扩散、提高组分均匀性。工艺: 优化曝光剂量和焦距、控制后烘温度和时间、优化显影条件(浓度、温度、时间)。工艺整合: 使用多层光刻胶或硬掩模。在集成电路制造中,光刻胶用于定义晶体管、互连线和接触孔的图形。江苏3微米光刻胶工厂

光刻胶生产需严格控制原材料纯度,如溶剂、树脂和光敏剂的配比精度。广西光刻胶感光胶

现状:梯度化突破G/I线胶(436nm/365nm):已实现90%国产化,北京科华、晶瑞电材等企业占据主流;KrF胶(248nm):南大光电、上海新阳完成中试,少量导入12英寸晶圆厂;ArF胶(193nm):徐州博康、上海新昇小批量供应,但良率待提升;EUV胶(13.5nm):尚处实验室阶段,与国际差距超5年。**挑战原材料壁垒:光敏剂(PAG)、树脂单体等**原料依赖日美进口(如JSR、杜邦);工艺验证难:晶圆厂认证周期长达2-3年,且需与光刻机、掩模版协同调试;*****:海外巨头掌握90%化学放大胶**,国产研发易触侵权风险。破局路径政策驱动:国家大基金二期重点注资光刻胶企业(如南大光电获5亿元);产业链协同:中芯国际、长江存储建立国产材料验证平台,加速导入进程;技术另辟蹊径:开发金属氧化物EUV胶(中科院宁波材料所);布局纳米压印光刻胶(苏州锦艺科技),绕开传统光刻限制。典型案例徐州博康:2023年实现ArF湿法胶量产,用于55nm逻辑芯片制造;上海新阳:KrF胶通过合肥长鑫认证,良率达99.7%,打破TOK垄断。未来展望:在举国体制与市场需求双轮驱动下,国产光刻胶有望在5年内实现KrF/ArF胶***替代,EUV胶完成技术闭环,重塑全球供应链格局。广西光刻胶感光胶