商机详情 -

辽宁精密加工电子束曝光价钱

研究所利用人才团队的技术优势,在电子束曝光的反演光刻技术上取得进展。反演光刻通过计算机模拟优化曝光图形,可补偿工艺过程中的图形畸变,科研人员针对氮化物半导体的刻蚀特性,建立了曝光图形与刻蚀结果的关联模型。借助全链条科研平台的计算资源,团队对复杂三维结构的曝光图形进行模拟优化,在微纳传感器的腔室结构制备中,使实际图形与设计值的偏差缩小了一定比例。这种基于模型的工艺优化方法,为提高电子束曝光的图形保真度提供了新思路。电子束曝光的成功实践离不开基底处理、热管理和曝光策略的系统优化。辽宁精密加工电子束曝光价钱

科研团队在电子束曝光的抗蚀剂选择与处理工艺上进行了细致研究。不同抗蚀剂对电子束的灵敏度与分辨率存在差异,团队针对第三代半导体材料的刻蚀需求,测试了多种正性与负性抗蚀剂的性能,筛选出适合氮化物刻蚀的抗蚀剂类型。通过优化抗蚀剂的涂胶厚度与前烘温度,减少了曝光过程中的气泡缺陷,提升了图形的完整性。在中试规模的实验中,这些抗蚀剂处理工艺使 6 英寸晶圆的图形合格率得到一定提升,为电子束曝光技术的稳定应用奠定了基础。佛山套刻电子束曝光加工工厂电子束曝光推动自发光量子点显示的色彩转换层高效集成。

电子束曝光在热电制冷器键合领域实现跨尺度热管理优化,通过高精度图形化解决传统焊接工艺的热膨胀失配问题。在Bi₂Te₃/Cu界面设计中构造微纳交错齿结构,增大接触面积同时建立梯度导热通道。特殊设计的楔形键合区引导声子定向传输,明显降低界面热阻。该技术使固态制冷片温差负载能力提升至85K以上,在激光雷达温控系统中可维持±0.01℃恒温,保障ToF测距精度厘米级稳定。相较于机械贴合工艺,电子束曝光构建的微观互锁结构将热循环寿命延长10倍,支撑汽车电子在-40℃至125℃极端环境的可靠运行。电子束曝光推动脑机接口生物电极从刚性向柔性转化,实现微米级精度下的人造神经网络构建。在聚酰亚胺基底上设计分形拓扑电极阵列,通过多层抗蚀剂堆叠形成仿生树突结构,明显扩大有效表面积。表面微纳沟槽促进神经营养因子吸附,加速神经突触生长融合。临床前试验显示,植入大鼠运动皮层7天后神经信号信噪比较传统电极提升8dB,阻抗稳定性维持±5%。该技术突破脑组织与硬质电子界面的机械失配限制,为渐冻症患者提供高分辨率意念控制通道。

电子束曝光实现空间太阳能电站突破。砷化镓电池阵表面构建蛾眼减反结构,AM0条件下光电转化效率达40%。轻量化碳化硅支撑框架通过桁架拓扑优化,面密度降至0.8kg/m²。在轨测试数据显示1m²模块输出功率300W,配合无线能量传输系统实现跨大气层能量投送。模块化设计支持近地轨道机器人自主组装,单颗卫星发电量相当于地面光伏电站50亩。电子束曝光推动虚拟现实触觉反馈走向真实。PVDF-TrFE压电层表面设计微穹顶阵列,应力灵敏度提升至5kPa⁻¹。多级缓冲结构使触觉分辨率达0.1mm间距,力反馈精度±5%。在元宇宙手术训练系统中,该装置重现组织切割、血管结扎等力学特性,专业人员评估真实感评分达9.7/10。自适应阻抗调控技术可模拟从棉花到骨头的50种材料触感,突破VR交互体验瓶颈。电子束曝光在半导体领域主导光罩精密制作及第三代半导体器件的亚纳米级结构加工。

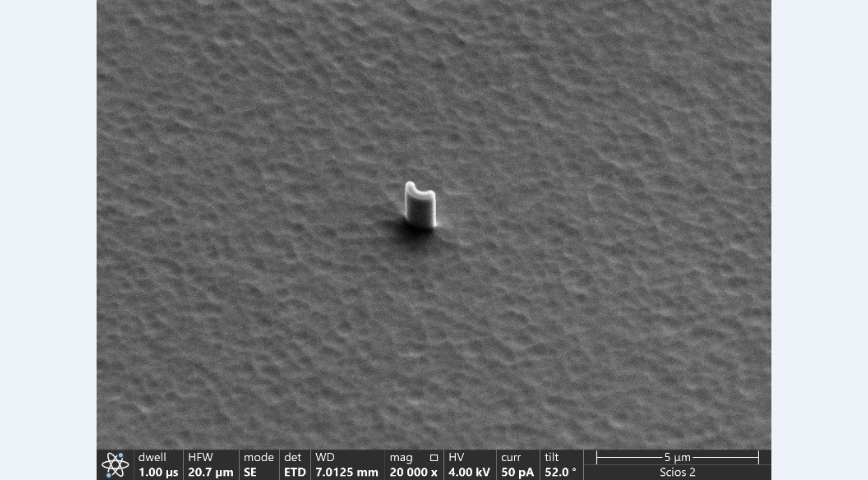

围绕电子束曝光在第三代半导体功率器件栅极结构制备中的应用,科研团队开展了专项研究。功率器件的栅极尺寸与形状对其开关性能影响明显,团队通过电子束曝光制备不同线宽的栅极图形,研究尺寸变化对器件阈值电压与导通电阻的影响。利用电学测试平台,对比不同栅极结构的器件性能,优化出适合高压应用的栅极尺寸参数。这些研究成果已应用于省级重点科研项目中,为高性能功率器件的研发提供了关键技术支撑。科研人员研究了电子束曝光过程中的电荷积累效应及其应对措施。绝缘性较强的半导体材料在电子束照射下容易积累电荷,导致图形偏移或畸变,团队通过在曝光区域附近设置导电辅助层与接地结构,加速电荷消散。电子束曝光推动环境微能源采集器的仿生学设计与性能革新。吉林纳米电子束曝光加工厂

电子束曝光通过仿生微结构设计实现太阳能海水淡化系统性能跃升。辽宁精密加工电子束曝光价钱

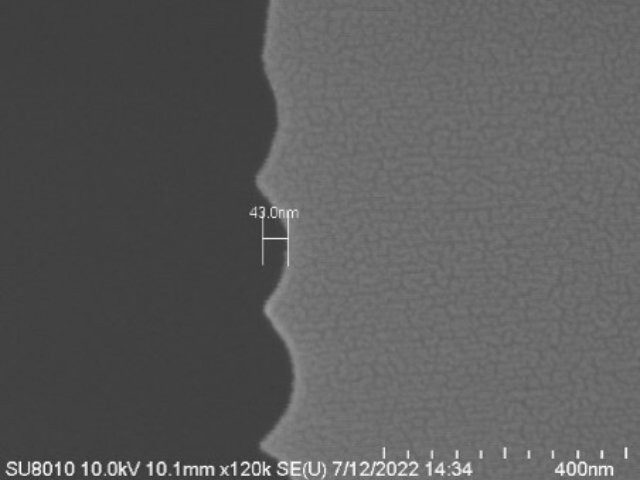

第三代太阳能电池中,电子束曝光制备钙钛矿材料的纳米光陷阱结构。在ITO/玻璃基底设计六方密排纳米锥阵列(高度200nm,锥角60°),通过二区剂量调制优化显影剖面。该结构将光程长度提升3倍,使钙钛矿电池转化效率达29.7%,减少贵金属用量50%以上。电子束曝光在X射线光栅制作中克服高深宽比挑战。通过50μm厚SU-8胶体的分级曝光策略(底剂量100μC/cm²,顶剂量500μC/cm²),实现深宽比>40的纳米柱阵列(周期300nm)。结合LIGA工艺制成的铱涂层光栅,使同步辐射成像分辨率达10nm,应用于生物细胞器三维重构。辽宁精密加工电子束曝光价钱