商机详情 -

江苏图形化电子束曝光实验室

研究所针对电子束曝光在高频半导体器件互联线制备中的应用开展研究。高频器件对互联线的尺寸精度与表面粗糙度要求严苛,科研团队通过优化电子束曝光的扫描方式,减少线条边缘的锯齿效应,提升互联线的平整度。利用微纳加工平台的精密测量设备,对制备的互联线进行线宽与厚度均匀性检测,结果显示优化后的工艺使线宽偏差控制在较小范围,满足高频信号传输需求。在毫米波器件的研发中,这种高精度互联线有效降低了信号传输损耗,为器件高频性能的提升提供了关键支撑,相关工艺已纳入中试技术方案。电子束曝光为超高灵敏磁探测装置制备微纳超导传感器件。江苏图形化电子束曝光实验室

广东省科学院半导体研究所依托其微纳加工平台的先进设备,在电子束曝光技术研发中持续发力。该平台配备的高精度电子束曝光系统,具备纳米级分辨率,可满足第三代半导体材料微纳结构制备的需求。科研团队针对氮化物半导体材料的特性,研究电子束能量与曝光剂量对图形转移精度的影响,通过调整加速电压与束流参数,在 2-6 英寸晶圆上实现了亚微米级图形的稳定制备。借助设备总值逾亿元的科研平台,团队能够对曝光后的图形进行精细表征,为工艺优化提供数据支撑,目前已在深紫外发光二极管的电极图形制备中积累了多项实用技术参数。佛山光掩模电子束曝光工艺电子束刻合为虚拟现实系统提供高灵敏触觉传感器集成方案。

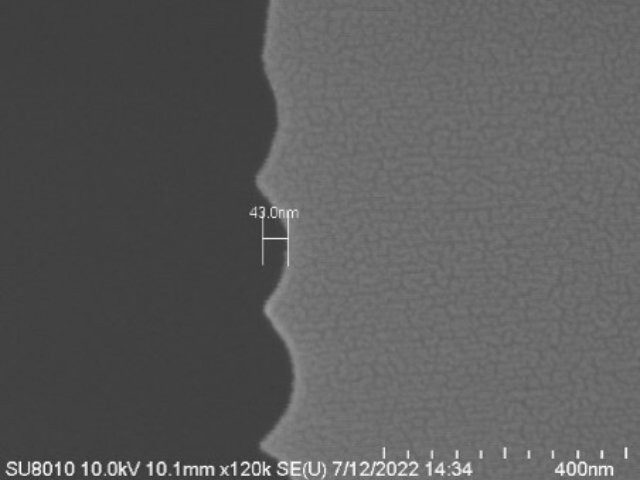

电子束曝光中的新型抗蚀剂如金属氧化物(氧化铪)正面临性能挑战。其高刻蚀选择比(硅:100:1)但灵敏度为10mC/cm²。研究通过铈掺杂和预曝光烘烤(180°C/2min)提升氧化铪胶灵敏度至1mC/cm²,图形陡直度达89°±1。在5纳米节点FinFET栅极制作中,电子束曝光应用这类抗蚀剂减少刻蚀工序,平衡灵敏度和精度需求。操作电子束曝光时,基底导电处理是关键步骤:绝缘样品需旋涂50nm导电聚合物(如ESPACER300Z)以防电荷累积。热漂移控制通过±0.1℃恒温系统和低温样品台实现。大尺寸拼接采用激光定位反馈策略,如100μm区域分9次曝光(重叠10μm),将套刻误差从120nm降至35nm。优化参数包括剂量分区和扫描顺序设置。

研究所将电子束曝光技术应用于 IGZO 薄膜晶体管的沟道图形制备中,探索其在新型显示器件领域的应用潜力。IGZO 材料对曝光过程中的电子束损伤较为敏感,科研团队通过控制曝光剂量与扫描方式,减少电子束与材料的相互作用对薄膜性能的影响。利用器件测试平台,对比不同曝光参数下晶体管的电学性能,发现优化后的曝光工艺能使器件的开关比提升一定幅度,阈值电压稳定性也有所改善。这项应用探索不仅拓展了电子束曝光的技术场景,也为新型显示器件的高精度制备提供了技术支持。电子束曝光的分辨率取决于束斑控制、散射抑制和抗蚀剂性能的综合优化。

研究所利用人才团队的技术优势,在电子束曝光的反演光刻技术上取得进展。反演光刻通过计算机模拟优化曝光图形,可补偿工艺过程中的图形畸变,科研人员针对氮化物半导体的刻蚀特性,建立了曝光图形与刻蚀结果的关联模型。借助全链条科研平台的计算资源,团队对复杂三维结构的曝光图形进行模拟优化,在微纳传感器的腔室结构制备中,使实际图形与设计值的偏差缩小了一定比例。这种基于模型的工艺优化方法,为提高电子束曝光的图形保真度提供了新思路。电子束曝光的成功实践离不开基底处理、热管理和曝光策略的系统优化。辽宁微纳光刻电子束曝光外协

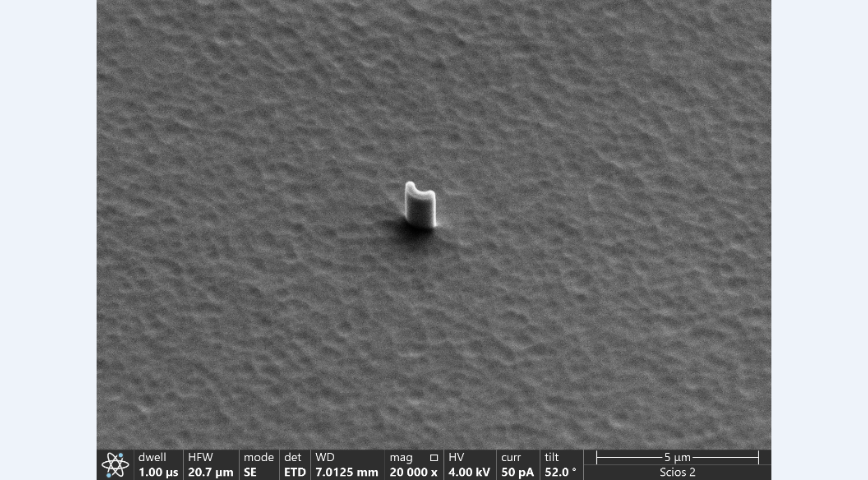

电子束曝光与电镜联用实现纳米器件的原位加工、表征一体化平台。江苏图形化电子束曝光实验室

电子束曝光设备的运行成本较高,团队通过优化曝光区域选择,对器件有效区域进行曝光,减少无效曝光面积,降低了单位器件的制备成本。同时,通过设备维护与参数优化,延长了关键部件的使用寿命,间接降低了设备运行成本。这些成本控制措施使电子束曝光技术在中试生产中的经济性得到一定提升,更有利于其在产业中的推广应用。研究所将电子束曝光技术应用于半导体量子点的定位制备中,探索其在量子器件领域的应用。量子点的精确位置控制对量子器件的性能至关重要,科研团队通过电子束曝光在衬底上制备纳米尺度的定位标记,引导量子点的选择性生长。江苏图形化电子束曝光实验室