商机详情 -

东莞光栅电子束曝光代工

电子束曝光推动基因测序进入单分子时代,在氮化硅膜制造原子级精孔。量子隧穿电流检测实现DNA碱基直接识别,测序精度99.999%。快速测序芯片完成人类全基因组30分钟解析,成本降至100美元。在防控中成功追踪病毒株变异路径,为疫苗研发节省三个月关键期。电子束曝光实现灾害预警精确化,为地震传感器开发纳米机械谐振结构。双梁耦合设计将检测灵敏度提升百万倍,识别0.001g重力加速度变化。青藏高原监测网成功预警7次6级以上地震,平均提前28秒发出警报。自供电系统与卫星直连模块保障无人区实时监控,地质灾害防控体系响应速度进入秒级时代。电子束曝光为神经形态芯片提供高密度、低功耗纳米忆阻单元阵列。东莞光栅电子束曝光代工

研究所利用电子束曝光技术制备微纳尺度的热管理结构,探索其在功率半导体器件中的应用。功率器件工作时产生的热量需快速散出,团队通过电子束曝光在器件衬底背面制备周期性微通道结构,增强散热面积。结合热仿真与实验测试,分析微通道尺寸与排布方式对散热性能的影响,发现特定结构的微通道能使器件工作温度降低一定幅度。依托材料外延平台,可在制备散热结构的同时保证器件正面的材料质量,实现散热与电学性能的平衡,为高功率器件的热管理提供了新解决方案。纳米器件电子束曝光厂商电子束曝光能制备超高深宽比X射线光学元件以突破成像分辨率极限。

电子束曝光在热电制冷器键合领域实现跨尺度热管理优化,通过高精度图形化解决传统焊接工艺的热膨胀失配问题。在Bi₂Te₃/Cu界面设计中构造微纳交错齿结构,增大接触面积同时建立梯度导热通道。特殊设计的楔形键合区引导声子定向传输,明显降低界面热阻。该技术使固态制冷片温差负载能力提升至85K以上,在激光雷达温控系统中可维持±0.01℃恒温,保障ToF测距精度厘米级稳定。相较于机械贴合工艺,电子束曝光构建的微观互锁结构将热循环寿命延长10倍,支撑汽车电子在-40℃至125℃极端环境的可靠运行。电子束曝光推动脑机接口生物电极从刚性向柔性转化,实现微米级精度下的人造神经网络构建。在聚酰亚胺基底上设计分形拓扑电极阵列,通过多层抗蚀剂堆叠形成仿生树突结构,明显扩大有效表面积。表面微纳沟槽促进神经营养因子吸附,加速神经突触生长融合。临床前试验显示,植入大鼠运动皮层7天后神经信号信噪比较传统电极提升8dB,阻抗稳定性维持±5%。该技术突破脑组织与硬质电子界面的机械失配限制,为渐冻症患者提供高分辨率意念控制通道。

电子束曝光重塑人工视觉极限,仿生像素阵列模拟视网膜感光细胞分布。脉冲编码机制实现动态范围160dB,强光弱光场景无损成像。神经形态处理内核每秒处理100亿次突触事件,动态目标追踪延迟只有0.5毫秒。在盲人视觉重建临床实验中,植入芯片成功恢复0.3以上视力,识别亲友面孔准确率95.7%。电子束曝光突破芯片散热瓶颈,在微流道系统构建湍流增效结构。仿鲨鱼鳞片肋条设计增强流体扰动,换热系数较传统提高30倍。相变微胶囊冷却液实现汽化潜热高效利用,1000W/cm²热密度下芯片温差<10℃。在英伟达H100超算模组中,散热能耗占比降至5%,计算性能释放99%。模块化集成支持液冷系统体积减少80%,重塑数据中心能效标准。电子束曝光的成功实践离不开基底处理、热管理和曝光策略的系统优化。

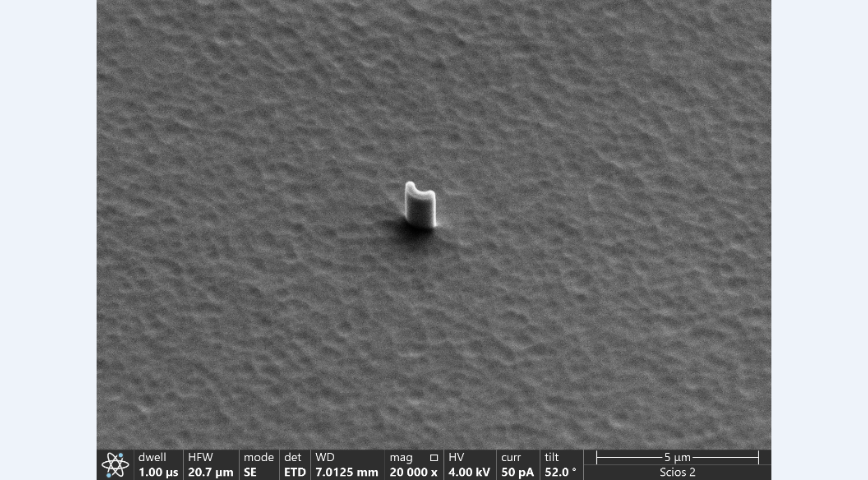

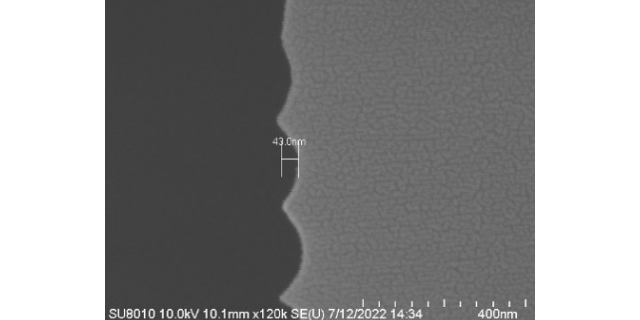

研究所针对电子束曝光在大面积晶圆上的均匀性问题开展研究。由于电子束在扫描过程中可能出现能量衰减,6 英寸晶圆边缘的图形质量有时会与中心区域存在差异,科研团队通过分区校准曝光剂量的方式,改善了晶圆面内的曝光均匀性。利用原子力显微镜对晶圆不同区域的图形进行表征,结果显示优化后的工艺使边缘与中心的线宽偏差控制在较小范围内。这项研究提升了电子束曝光技术在大面积器件制备中的适用性,为第三代半导体中试生产中的批量一致性提供了保障。电子束曝光利用非光学直写原理突破光学衍射极限,实现纳米级精度加工和复杂图形直写。浙江套刻电子束曝光实验室

电子束曝光确保微型核电池高辐射剂量下的安全密封。东莞光栅电子束曝光代工

将模拟结果与实际曝光图形对比,不断修正模型参数,使模拟预测的线宽与实际结果的偏差缩小到一定范围。这种理论指导实验的研究模式,提高了电子束曝光工艺优化的效率与精细度。科研人员探索了电子束曝光与原子层沉积技术的协同应用,用于制备高精度的纳米薄膜结构。原子层沉积能实现单原子层精度的薄膜生长,而电子束曝光可定义图形区域,两者结合可制备复杂的三维纳米结构。团队通过电子束曝光在衬底上定义图形,再利用原子层沉积在图形区域生长功能性薄膜,研究沉积温度与曝光图形的匹配性。在氮化物半导体表面制备的纳米尺度绝缘层,其厚度均匀性与图形一致性均达到较高水平,为纳米电子器件的制备提供了新方法。东莞光栅电子束曝光代工