商机详情 -

半导体热红外显微镜24小时服务

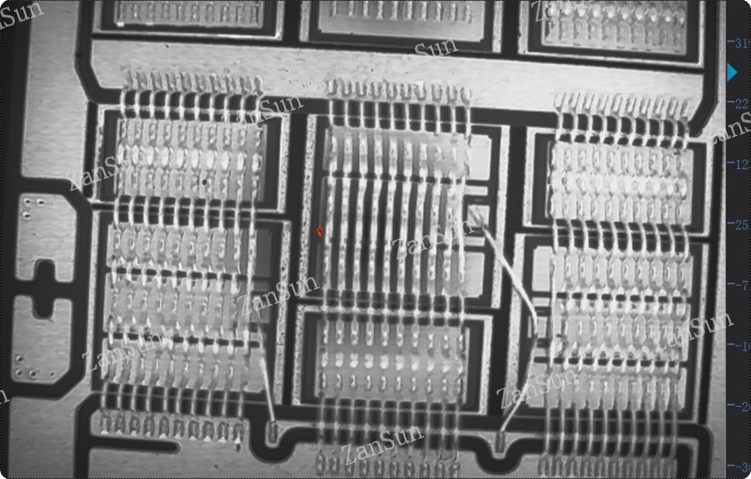

ThermalEMMI(热红外显微镜)是一种先进的非破坏性检测技术,主要用于精细定位电子设备中的热点区域,这些区域通常与潜在的故障、缺陷或性能问题密切相关。该技术可在不破坏被测对象的前提下,捕捉电子元件在工作状态下释放的热辐射与光信号,为工程师提供关键的故障诊断线索和性能分析依据。在诸如复杂集成电路、高性能半导体器件以及精密印制电路板(PCB)等电子组件中,ThermalEMMI能够快速识别出异常发热或发光的区域,帮助工程师迅速定位问题根源,从而及时采取有效的维修或优化措施。芯片复杂度提升对缺陷定位技术的精度与灵敏度提出更高要求。半导体热红外显微镜24小时服务

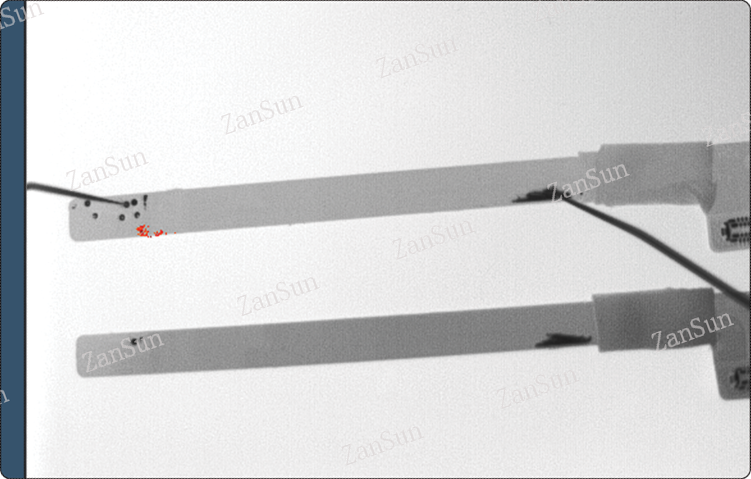

非制冷热红外显微镜基于微测辐射热计,无需低温制冷装置,具有功耗低、维护成本低等特点,适合长时间动态监测。其通过锁相热成像等技术优化后,虽灵敏度(通常 0.01-0.1℃)和分辨率(普遍 5-20μm)略逊于制冷型,但性价比更高,。与制冷型对比,非制冷型无需制冷耗材,适合 PCB、PCBA 等常规电子元件失效分析;而制冷型(如 RTTLIT P20)灵敏度达 0.1mK、分辨率低至 2μm,价格高,多用于半导体晶圆等检测。非制冷热红外显微镜在中低端工业检测领域应用较多。锁相热红外显微镜成像热红外显微镜帮助工程师分析电子设备过热的根本原因 。

热红外显微镜(Thermal EMMI)技术,作为半导体失效分析领域的关键手段,通过捕捉器件内部产生的热辐射,实现失效点的精细定位。它凭借对微观热信号的高灵敏度探测,成为解析半导体故障的 “火眼金睛”。然而,随着半导体技术不断升级,器件正朝着超精细图案制程与低供电电压方向快速演进:线宽进入纳米级,供电电压降至 1V 以下。这使得失效点(如微小短路、漏电流区域)产生的热量急剧减少,其辐射的红外线信号强度降至传统检测阈值边缘,叠加芯片复杂结构的背景辐射干扰,信号提取难度呈指数级上升。

热红外显微镜(Thermal EMMI)的突出优势一:

热红外显微镜(Thermal emmi )能够检测到极其微弱的热辐射和光发射信号,其灵敏度通常可以达到微瓦甚至纳瓦级别。同时,它还具有高分辨率的特点,能够分辨出微小的热点区域,分辨率可以达到微米甚至纳米级别。具备极高的探测灵敏度,能够捕捉微瓦级甚至纳瓦级的热辐射与光发射信号,适用于识别早期故障及微小异常。同时,该技术具有优异的空间分辨能力,能够准确定位尺寸微小的热点区域,其分辨率可达微米级,部分系统也已经可实现纳米级识别。通过结合热图像与光发射信号分析,热红外显微镜为工程师提供了精细、直观的诊断工具,大幅提升了故障排查与性能评估的效率和准确性。 热红外显微镜可捕捉物体热辐射,助力电子元件热分布与散热性分析。

热红外显微镜是一种融合红外热成像与显微技术的精密检测工具,通过捕捉物体表面及内部的热辐射信号,实现微观尺度下的温度分布可视化分析。其**原理基于黑体辐射定律——任何温度高于***零度的物体都会发射红外电磁波,且温度与辐射强度呈正相关,而显微镜系统则赋予其微米级的空间分辨率,可精细定位电子器件、材料界面等微观结构中的异常热点。

在电子工业中,热红外显微镜常用于半导体芯片的失效定位 —— 例如透过封装材料检测内部金属层微短路、晶体管热斑;在功率器件领域,可分析 IGBT 模块的热阻分布、SiC 器件的高温可靠性;在 PCB 板级检测中,能识别高密度线路的功耗异常区,辅助散热设计优化。此外,材料科学领域也可用其研究纳米材料的热传导特性,生物医学中则可用于细胞层级的热响应分析。 快速锁定 PCB 板上因线路搭接、元件损坏导致的热点,尤其是隐藏在多层板内部的短路点。半导体热红外显微镜24小时服务

热红外显微镜的 AI 智能分析模块,自动标记异常热斑并匹配历史失效数据库。半导体热红外显微镜24小时服务

热红外是红外光谱中波长介于 3–18 微米的谱段,其能量主要来自物体自身的热辐射,而非对外界光源的反射。该波段可细分为中红外(3–8 μm)、长波红外(8–15 μm)和超远红外(15–18 μm),其热感应本质源于分子热振动产生的电磁波辐射,辐射强度与物体温度正相关。在应用上,热红外利用大气窗口(3–5 μm、8–14 μm)实现高精度的地表遥感监测,并广泛应用于热成像、气体探测等领域。现代设备如 TIRS-2 和 O-PTIR 等,已将热红外技术的空间分辨率提升至纳米级水平。

半导体热红外显微镜24小时服务