商机详情 -

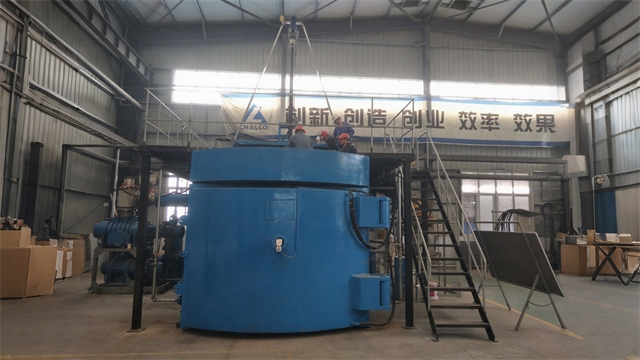

黑龙江实验室用真空熔炼炉

真空熔炼炉的坩埚寿命预测模型:基于机器学习的坩埚寿命预测模型为设备维护提供了科学依据。采集坩埚在不同熔炼工况下的温度场分布、应力应变数据、使用次数等特征参数,构建包含 LSTM 网络的预测模型。模型通过分析历史数据,学习坩埚损伤的演化规律,能够提前进行坩埚的剩余寿命预测。当预测剩余寿命低于安全阈值时,系统自动生成维护计划,提示更换坩埚。实际应用表明,该模型使坩埚更换的计划性提高 80%,避免因坩埚突发破损导致的生产中断和金属浪费。真空熔炼炉在科研实验中,为金属材料研究提供有力支撑。黑龙江实验室用真空熔炼炉

与电子束熔炼的工艺对比研究:真空熔炼与电子束熔炼在工艺特性上存在明显差异。电子束熔炼利用高能电子束轰击物料,功率密度可达 10⁶ W/cm²,适合难熔金属的提纯和单晶材料制备,但设备投资大,维护成本高。真空熔炼通过电磁感应或电弧加热,功率密度相对较低(10³ - 10⁴ W/cm²),但设备通用性强,适合多种合金的批量生产。在杂质去除方面,电子束熔炼对高熔点杂质的去除效果更好,而真空熔炼在去除气体杂质和低沸点元素上更具优势。从生产成本看,真空熔炼在常规合金生产中更具经济性,电子束熔炼则适用于特种材料。黑龙江实验室用真空熔炼炉真空熔炼炉的真空检漏仪确保设备密封性,漏率控制在1×10⁻⁹Pa·m³/s以下。

真空熔炼炉的复合隔热结构设计:炉体隔热系统是真空熔炼炉热管理的重要。现代设计采用多层复合结构:内层为高纯石墨毡,利用其各向异性导热特性,沿炉壁方向导热率低于 0.1 W/(m・K);中间层填充纳米气凝胶,孔隙率达 90% 以上,进一步阻断热辐射;外层覆盖不锈钢防护板,通过真空夹层设计将对流热损失降低至接近零。在关键部位如观察窗、电极贯穿处,采用陶瓷纤维编织物与金属波纹管组合密封,既保证隔热性能又满足机械强度需求。实验数据显示,该复合结构使炉体外壁温度可控制在 50℃以内,较传统结构减少热损失 40%,同时延长了炉体的热疲劳寿命。

多炉联动生产模式的工艺协同:在大规模生产中,多台真空熔炼炉联动作业可提高生产效率。通过构建生产管理系统,实现多炉的工艺协同和数据共享。在生产计划排程方面,根据订单需求和设备状态,合理安排各炉的熔炼任务,优化熔炼顺序和时间衔接,减少设备闲置。在工艺参数控制上,采用标准化的熔炼工艺模板,确保各炉产品质量的一致性;同时通过数据比对分析,实时调整工艺参数,补偿设备间的性能差异。此外,建立物料输送和转运系统,实现金属液在各炉之间的高效转移,减少等待时间。多炉联动模式可使产能提升 30% - 50%,满足金属材料的大规模生产需求。真空熔炼炉的真空脱气工艺有效去除金属液中的氢、氮等气体,提升材料致密度。

在核电用特种合金制备中的应用:核电领域对金属材料的耐腐蚀性、耐高温性和辐照稳定性要求极高,真空熔炼技术成为关键制备手段。在锆合金包壳管材料的制备中,采用真空感应熔炼 - 真空自耗电弧重熔(VIM - VAR)双联工艺,有效去除合金中的氧、氮、氢等有害气体,将氧含量控制在 120 - 150 ppm,氮含量<50 ppm。通过精确控制熔炼温度和冷却速度,细化晶粒至 5 - 10 μm,明显提高材料的抗腐蚀性能和力学强度。对于核电主管道用的奥氏体不锈钢,真空熔炼过程中添加微量钛、铌元素,利用真空环境促进碳化物的均匀析出,提高材料的抗晶间腐蚀能力。经真空熔炼制备的核电材料,在高温高压和强辐照环境下服役寿命可达 60 年以上,为核电站的安全运行提供了可靠保障。真空熔炼炉的出现,为金属材料制备开辟新路径。黑龙江实验室用真空熔炼炉

真空熔炼炉的熔炼过程中可实时取样检测,确保合金成分符合标准。黑龙江实验室用真空熔炼炉

真空熔炼技术的未来发展趋势:未来真空熔炼技术将向智能化、绿色化和极端化方向发展。智能化方面,引入人工智能和数字孪生技术,通过对熔炼过程的实时模拟和优化,实现工艺参数的自主调节和故障预测诊断。绿色化发展将聚焦于清洁能源的应用,如采用太阳能、氢能等可再生能源替代传统电能,降低碳排放;同时开发新型环保型真空泵油和熔炼耗材,减少污染物排放。极端化趋势体现在向更高真空度(10⁻⁸ Pa 以上)和更高温度(>3500℃)突破,以满足难熔金属、新型超导材料等前沿领域的制备需求。此外,真空熔炼与 3D 打印、微纳加工等技术的融合,将为先进制造开辟新路径。黑龙江实验室用真空熔炼炉