商机详情 -

立式管式炉工作原理

管式炉的快速升降温技术开发与应用:传统管式炉升降温速度较慢,影响生产效率和实验周期,快速升降温技术成为研究热点。通过采用新型加热元件和优化隔热结构实现快速升温,如使用石墨烯加热膜,其高导热性和快速响应特性可使升温速率达到 15℃/min 以上。在快速降温方面,配备强制风冷系统,在炉管外部设置高速风机和散热片,当需要降温时,启动风机加速热交换,降温速率可达 10℃/min。该技术在半导体芯片热处理、新材料研发等领域具有重要应用,可快速实现工艺参数的调整,缩短研发周期,提高生产效率。例如,某企业采用快速升降温管式炉后,将芯片热处理时间从 2 小时缩短至 30 分钟,产能提升 4 倍。橡胶硫化过程中,管式炉为橡胶制品定型提供条件。立式管式炉工作原理

管式炉在航空航天高温合金热处理中的梯度温度控制技术:航空航天高温合金对热处理温度控制要求极高,梯度温度控制技术在管式炉中得到应用。通过在炉管内设置多个单独控温区,每个控温区采用单独的加热元件和温控系统,可实现沿炉管长度方向的梯度温度分布。在高温合金的固溶处理中,将炉管前端设置为高温区(1150℃),用于快速加热合金使其奥氏体化;中部为保温区(1100℃),保证组织充分转变;后端为低温区(1050℃),实现缓慢冷却,减少热应力。这种梯度温度控制技术可使高温合金的晶粒细化,强度提高 15%,塑性提升 10%,满足航空航天领域对高性能材料的需求。立式管式炉工作原理光学材料高温处理,管式炉保证材料光学性能。

管式炉在超导材料临界温度提升中的高压热处理技术:高压热处理技术在管式炉中应用于超导材料研究,可有效提升临界温度。在制备镁硼超导材料时,将样品置于管式炉的高压舱内,在施加压力 5GPa 的同时,将温度升高至 900℃,并通入氩气保护。高压可促进原子间的紧密结合,改变材料的电子结构;高温则加速原子扩散和反应。经过高压热处理后,镁硼超导材料的临界温度从 39K 提升至 42K,临界电流密度也提高了 20%。该技术为探索更高性能的超导材料提供了新途径,推动了超导技术在电力传输、磁悬浮等领域的应用发展。

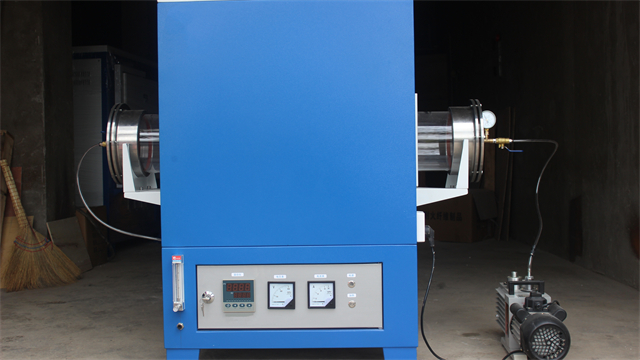

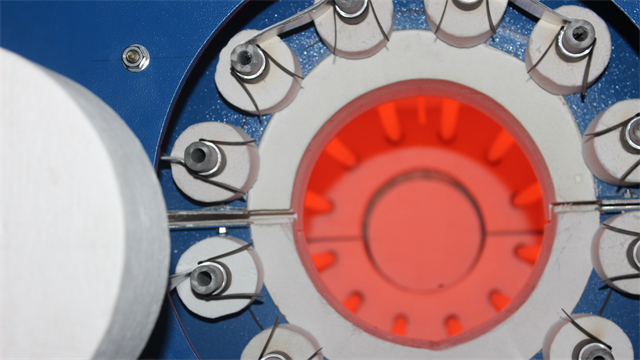

管式炉的基础结构与要点组件解析:管式炉的主体结构以管状炉膛为要点,通常由耐高温陶瓷、石英或金属合金材料制成,这些材质在高温环境下具备良好的化学稳定性与机械强度。炉膛外部均匀缠绕或嵌入加热元件,常见的有电阻丝、硅碳棒、硅钼棒等,它们通过电能转化为热能,以辐射和传导的方式对炉内物料进行加热。为确保炉内温度均匀性,部分管式炉配备了强制对流系统,通过内置风扇推动热空气循环,减少温差。炉管两端设有密封装置,可连接气体管路,实现保护性气氛(如氩气、氮气)或反应性气氛(如氢气、氨气)的通入,满足不同工艺对气氛环境的需求。此外,温控系统是管式炉的关键,采用高精度热电偶实时监测温度,并通过 PID 调节技术将控温精度控制在 ±1℃ - ±2℃,确保热处理过程的稳定性与精确性。电子陶瓷烧结,管式炉提升陶瓷电学特性。

管式炉在新能源材料热处理中的应用:在新能源领域,管式炉应用于电池材料和光伏材料的热处理。在锂离子电池正极材料(如磷酸铁锂、三元材料)制备中,管式炉用于高温烧结,使材料发生固相反应,形成稳定的晶体结构。通过控制烧结温度(700 - 900℃)、升温速率和气氛(惰性气体或还原性气体),可调节材料的颗粒形貌、粒径分布和电化学性能。在光伏材料处理方面,管式炉用于硅片的扩散工艺,通过通入磷源气体,在高温下使磷原子扩散到硅片表面形成 PN 结。此外,在钙钛矿太阳能电池制备中,管式炉可用于退火处理,改善钙钛矿薄膜的结晶质量和稳定性。管式炉的精确温控和气氛控制,为新能源材料的性能提升提供了可靠保障。磁性材料制备过程,管式炉保障材料磁性稳定。广西管式炉制造商

管式炉的炉管材质抗热震性强,适应频繁升降温。立式管式炉工作原理

微通道管式炉的结构设计与性能优势:微通道管式炉是近年来发展的新型设备,其要点在于将传统大尺寸炉管替换为具有微小通道结构的炉体。微通道尺寸通常在微米级,这种设计大幅增加了炉管的比表面积,使物料与加热元件的接触更充分,热传递效率明显提升。同时,微通道结构有利于气体在炉内的快速扩散和均匀分布,在化学气相沉积(CVD)工艺中,可使反应气体在极短时间内达到均匀浓度,提高薄膜沉积的均匀性。在催化反应中,微通道管式炉能有效减少反应物的扩散阻力,增强催化活性。实验表明,在甲醇重整制氢反应中,微通道管式炉的反应速率比传统管式炉提高 3 倍以上。此外,微通道管式炉还具有体积小、能耗低的特点,适用于实验室小规模实验和分布式能源系统中的小型化反应装置。立式管式炉工作原理