商机详情 -

广东热红外显微镜

具体工作流程中,当芯片处于通电工作状态时,漏电、短路等异常电流会引发局部焦耳热效应,产生皮瓦级至纳瓦级的极微弱红外辐射。这些信号经 InGaAs 探测器转换为电信号后,通过显微光学系统完成成像,再经算法处理生成包含温度梯度与空间分布的高精度热图谱。相较于普通红外热像仪,Thermal EMMI 的技术优势体现在双重维度:一方面,其热灵敏度可低至 0.1mK,能捕捉传统设备无法识别的微小热信号;另一方面,通过光学系统与算法的协同优化,定位精度突破至亚微米级,可将缺陷精确锁定至单个晶体管乃至栅极、互联线等更细微的结构单元,为半导体失效分析提供了前所未有的技术支撑。工程师们常常面对这样的困境:一块价值百万的芯片突然“停工”,传统检测手段轮番上阵却找不到故障点。广东热红外显微镜

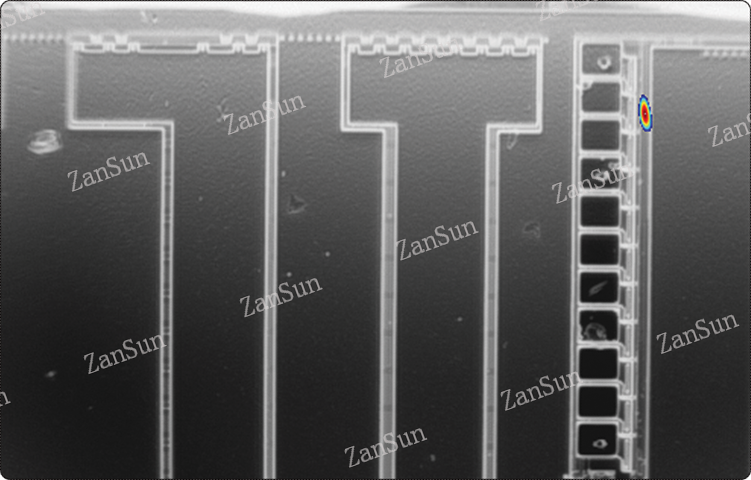

热点区域对应高温部位,可能是发热源或故障点;等温线连接温度相同点,直观呈现温度梯度与热量传导规律。

当前市面上多数设备受限于红外波长及探测器性能,普遍存在热点分散、噪点繁多的问题,直接导致发热区域定位偏差、图像对比度与清晰度下降,严重影响温度分布判断的准确性。

而我方设备优势明显:抗干扰能力强,可有效削弱外界环境及内部器件噪声干扰,确保图像稳定可靠;等温线清晰锐利,能圈定温度相同区域,便于快速掌握温度梯度与热传导路径,大幅提升热特性分析精度;成像效果大幅升级,具备更高的空间分辨率、温度分辨率及对比度,细微细节清晰可辨,为深度分析提供高质量图像支撑。 广东热红外显微镜在芯片短路故障分析中,Thermal EMMI 可快速定位电流集中引发的高温失效点。

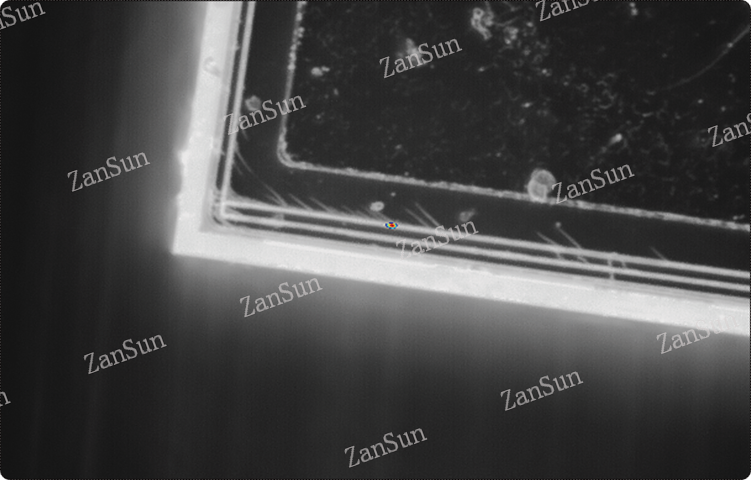

无损热红外显微镜的非破坏性分析(NDA)技术,为失效分析提供了 “保全样品” 的重要手段。它在不损伤高价值样品的前提下,捕捉隐性热信号以定位内部缺陷,既保障了分析的准确性,又为后续验证、复盘保留了完整样本,让失效分析从 “找到问题” 到 “解决问题” 的闭环更高效、更可靠。相较于无损热红外显微镜的非侵入式检测,这些有损分析方法虽能获取内部结构信息,但会破坏样品完整性,更适合无需保留样品的分析场景,与无损分析形成互补!

微光红外显微仪是一种高灵敏度的失效分析设备,可在非破坏性条件下,对封装器件及芯片的多种失效模式进行精细检测与定位。其应用范围涵盖:芯片封装打线缺陷及内部线路短路、介电层(Oxide)漏电、晶体管和二极管漏电、TFT LCD面板及PCB/PCBA金属线路缺陷与短路、ESD闭锁效应、3D封装(Stacked Die)失效点深度(Z轴)预估、低阻抗短路(<10 Ω)问题分析,以及芯片键合对准精度检测。相比传统方法,微光红外显微仪无需繁琐的去层处理,能够通过检测器捕捉异常辐射信号,快速锁定缺陷位置,大幅缩短分析时间,降低样品损伤风险,为半导体封装测试、产品质量控制及研发优化提供高效可靠的技术手段。热红外显微镜探测器:量子阱红外探测器(QWIP)响应速度快,适用于高速动态热过程(如激光加热瞬态分析)。

热红外显微镜的分辨率不断提升,推动着微观热成像技术的发展。早期的热红外显微镜受限于光学系统和探测器性能,空间分辨率通常在几十微米级别,难以满足微观结构的检测需求。随着技术的进步,采用先进的红外焦平面阵列探测器和超精密光学设计的热红外显微镜,分辨率已突破微米级,甚至可达亚微米级别。这使得它能清晰观察到纳米尺度下的温度分布,例如在研究纳米线晶体管时,可精细检测单个纳米线的温度变化,为纳米电子器件的热管理研究提供前所未有的细节数据。漏电、静态损耗、断线、接触不良、封装缺陷等产生的微小热信号检测。检测用热红外显微镜设备制造

热红外显微镜仪器内置校准系统,定期校准可确保长期使用中微观温度测量结果的准确性。广东热红外显微镜

Thermal EMMI的制冷技术不断升级,提升了探测器的灵敏度。探测器的噪声水平与其工作温度密切相关,温度越低,噪声越小,检测灵敏度越高。早期的 thermal emmi 多采用液氮制冷,虽能降低温度,但操作繁琐且成本较高。如今,斯特林制冷、脉冲管制冷等新型制冷技术的应用,使探测器可稳定工作在更低温度,且无需频繁添加制冷剂,操作更便捷。例如,采用 深制冷技术的探测器,能有效降低暗电流噪声,大幅提升对微弱光信号和热信号的检测能力,使 thermal emmi 能捕捉到更细微的缺陷信号。广东热红外显微镜