商机详情 -

常见快速对中校正仪操作步骤

多层级存储介质,兼顾本地与云端安全为应对不同场景下的数据存储需求,AS校正仪通常采用“本地+云端”双重存储模式,平衡“即时调用”与“长期备份”:本地存储:仪器内置高稳定性存储芯片(如工业级SD卡、Flash存储器),支持离线存储数千组甚至数万组校准数据,满足现场无网络时的作业需求,且数据断电不丢失,运维人员可随时通过仪器屏幕调阅历史记录。云端存储(部分**型号支持):通过Wi-Fi/4G模块与企业MES系统、设备管理平台或AS**云平台对接,自动同步校准数据。云端存储不仅能避免本地设备损坏导致的数据丢失,还能实现多终端(电脑、手机)访问,方便异地运维团队共享数据。高效校准,节省成本!快速对中校正仪。常见快速对中校正仪操作步骤

振动分析原理:一些快速对中校正仪配备振动分析模块,如 AS 轴对中校准测量仪配备 ICP/IEPE 磁吸式加速度计,可同步精细采集振动速度、加速度及 CREST 因子等关键参数。通过快速傅里叶变换(FFT)技术,将采集到的振动时域信号转换为频谱,从而精细识别设备运行中的多种典型故障。例如,轴系不对中时,1 倍转速频率幅值会***升高,操作人员可通过耳机将振动信号转化为可听声,配合宽频探头,能够精细定位齿轮啮合异响、轴承滚珠松动等隐蔽性强的故障点,辅助判断故障根源。激光快速对中校正仪调试如何判断快速对中校正仪的测量精度是否符合要求?

HOJOLO-AS快速对中校正仪的“智能存储”并非简单的“数据保存”,而是围绕“安全性、完整性、便捷性”设计的系统化存储方案,从技术层面确保数据不丢失、易调用,具体体现在三个方面:1.多维度数据自动采集与存储,避免人工遗漏传统对中作业需运维人员手动记录设备型号、对中时间、测量参数(如径向偏差、角向偏差、轴向间隙)、操作人员等信息,不仅效率低,还易因人为疏忽导致数据错记、漏记。AS校正仪通过自动关联设备信息(可预设或扫码录入设备编号、规格型号),在对中测量完成后,系统会自动采集并存储全量校准数据:包括测量时间、环境温度(部分型号含温湿度传感器,消除环境对精度的影响)、原始偏差值、校正目标值、实际调整量、校准结果(合格/不合格)等,无需人工干预,确保数据的完整性与准确性。

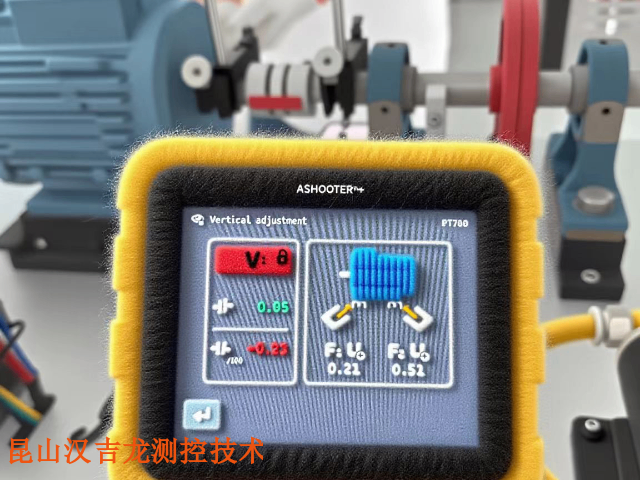

第四步:偏差计算与调整量输出这是体现仪器“智能化”的关键环节,通过内置的对中算法(基于几何原理推导),将换算后的偏差量转化为“可直接操作的调整量”,具体逻辑如下:偏差类型判断:算法首先区分偏差类型——是“*平行偏差”(两轴平行但中心线不重合)、“*角度偏差”(两轴中心线相交但不平行),还是“混合偏差”(两者兼具),并以图形化方式(如轴系示意图)在屏幕上展示,方便运维人员直观理解。调整量计算:根据设备的安装结构(如电机的前脚、后脚支撑点位置)、两轴间距(轴长)等参数(由用户输入或仪器自动测量),算法通过几何公式计算出“需要调整的具体数值”。例如:若电机轴相对于泵轴存在“前高后低”的角度偏差,算法会直接输出“电机前脚需降低,后脚需升高”,无需人工记忆复杂公式(传统对中需手动计算调整量=偏差值×支撑点距离/轴长)。动态修正:部分**机型支持“实时调整反馈”——运维人员调整设备时,仪器可实时采集新的位置数据,重新计算偏差量并更新调整建议,直至偏差值低于预设阈值(如),实现“边调边看”,避免反复拆装。对于大型设备,快速对中校正仪的存储容量是否足够?

**传感器类型:非接触式磁电/光电传感器仪器通常配备2-4个“传感器探头”,分别吸附在主动轴、从动轴的联轴器或轴段上(无需拆卸设备,通过磁力座固定),主流采用磁电式或光电式非接触传感技术,特点是“响应速度快(毫秒级)、抗干扰强”,适配工业现场振动、油污环境:磁电式传感器:探头内置永久磁铁和线圈,轴系转动时,轴表面的微小凹凸(或特制的标记点)会导致磁场变化,线圈感应出微弱电信号——信号的“频率/幅值变化”与轴的“径向跳动、角度倾斜”直接关联,可实时捕捉轴系的动态位置。光电式传感器:探头发射激光或红外光,照射到轴上的反光标靶(或轴表面),反射光被接收端捕捉;当轴存在径向偏移或角度倾斜时,反射光的“位置/强度”会发生变化,传感器将这种变化转化为电信号,实现位置数据采集。快速对中校正仪的校准数据可以进行哪些分析和处理?激光快速对中校正仪调试

快速对中校正仪:解决长期不对中问题。常见快速对中校正仪操作步骤

计算机:通过USB数据线等连接方式,可将快速对中校正仪与计算机连接,把校准数据传输到计算机上进行存储。如汉吉龙ASHOOTER-AS500激光对中仪,可通过USB输出数据,在PC端进行数据处理与报告定制,方便存档与追溯。云端平台:一些先进的快速对中校正仪支持将数据上传至云端平台。通过云端存储和管理,用户可以在不同的地点、不同的设备**问和查看校准数据,实现数据的共享和协同管理。校正仪内置存储器:大多数快速对中校正仪都具备内置存储器,可直接将校准数据存储在仪器内部。常见快速对中校正仪操作步骤