-

南京益生菌功能检测益生菌功效检测作用

发布时间:2025.10.26

南京益生菌功能检测益生菌功效检测作用

发布时间:2025.10.26

为确保益生菌产品在货架期内保持稳定的活性与功能,检测服务通过多维度测试构建完整评估体系。活菌计数环节,依据ISO19344国际标准方法,测定冻干粉、胶囊等不同剂型的活菌总数(CFU/g),为产品活菌含...

-

江苏剂量-效应关系益生菌功效检测厂家有哪些

发布时间:2025.10.25

江苏剂量-效应关系益生菌功效检测厂家有哪些

发布时间:2025.10.25

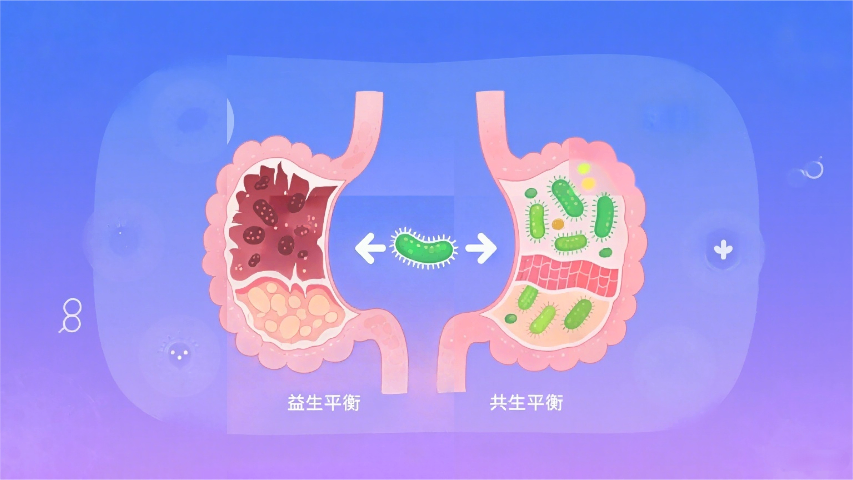

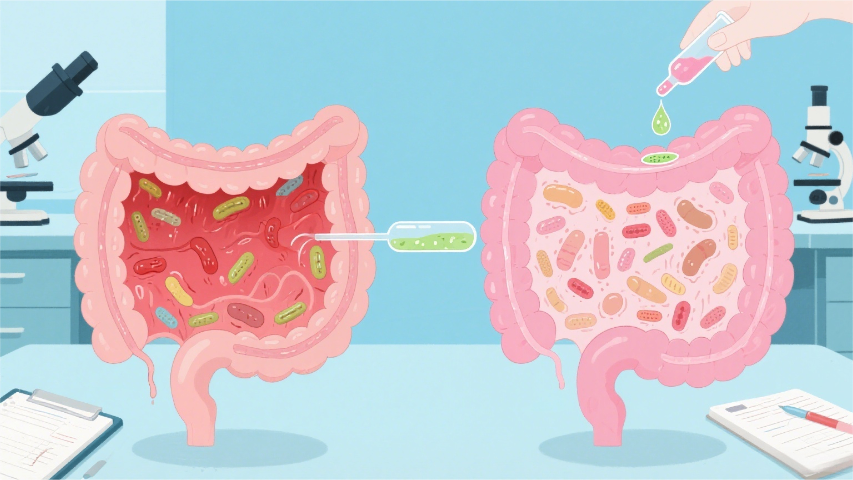

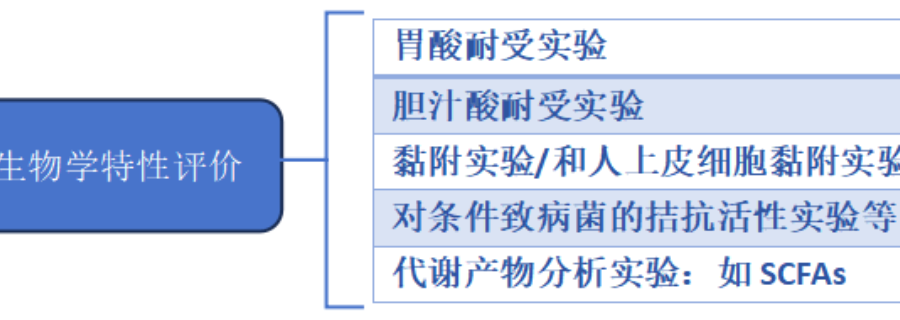

益生菌能否真正发挥作用,绝非只凭 “活菌数” 就能判定,背后是一套覆盖多维度的科学检测体系。从菌株初筛开始,检测服务就介入其中:通过全基因组测序深度解析菌株的遗传背景,排查毒力基因、耐药基因等潜在风险...

-

苏州肠道菌群益生菌功效检测多少钱

发布时间:2025.10.25

苏州肠道菌群益生菌功效检测多少钱

发布时间:2025.10.25

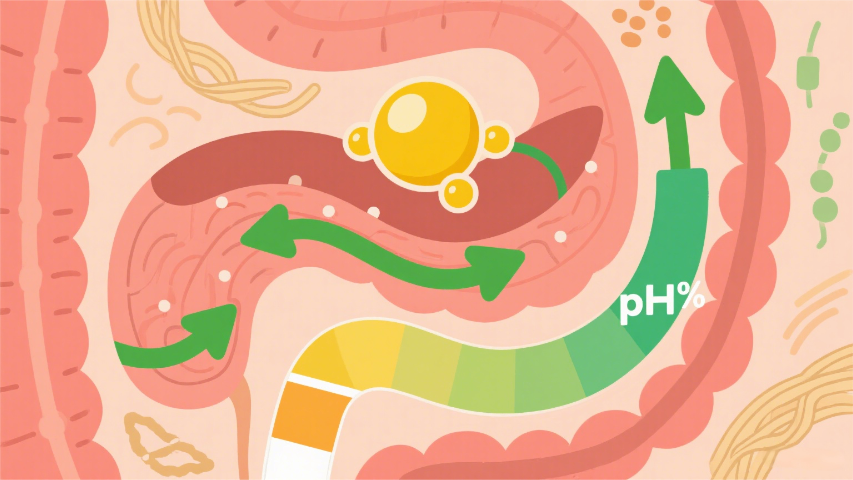

益生菌的功效很大程度上源于其产生的各类代谢产物,检测服务通过多组学技术系统解析这些活性物质的种类与功能。针对短链脂肪酸(SCFAs),采用GC-MS技术定量乙酸、丙酸、丁酸等成分的含量,以此评估其调节...

-

江苏益生菌体外实验益生菌功效检测供应商

发布时间:2025.10.24

江苏益生菌体外实验益生菌功效检测供应商

发布时间:2025.10.24

益生菌检测服务的关键环节是依托先进技术完成系统的实验验证,确保检测结果的科学性与可靠性。在通过CMA/CNAS双认证的实验室内,首先借助分子生物学技术展开深度分析:利用qPCR定量检测功能基因表达,结...

-

浙江评价益生菌安全益生菌功效检测方法

发布时间:2025.10.24

浙江评价益生菌安全益生菌功效检测方法

发布时间:2025.10.24

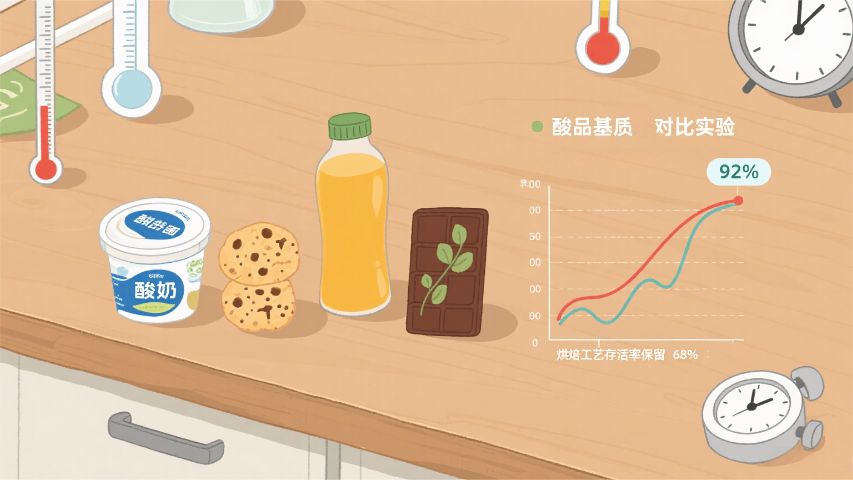

消费者选购益生菌时,常被“每克含百亿活菌”的宣传吸引,但真正决定产品价值的,远不止活菌数量。检测服务通过一系列“隐藏指标”,评估益生菌的实际价值:稳定性测试模拟仓储条件,在37℃/RH75%的加速实验...

-

江苏免疫调节益生菌功效检测方法

发布时间:2025.10.23

江苏免疫调节益生菌功效检测方法

发布时间:2025.10.23

初筛通过的菌株需通过系统的体外与体内实验组合,深度验证其功能活性与作用机制。代谢产物分析环节,采用LC-MS高精度检测技术,定量短链脂肪酸(如乙酸、丙酸、丁酸)、B族维生素等活性物质的生成量,明确菌株...

-

南京免疫调节益生菌功效检测多少钱

发布时间:2025.10.23

南京免疫调节益生菌功效检测多少钱

发布时间:2025.10.23

所有实验数据均通过标准化流程进行整合分析,确保结果的科学性与可靠性。数据验证阶段,采用ANOVA方差分析、t检验等统计学方法,严格校验组间差异性,排除实验操作误差与偶然因素干扰,保障数据的统计学意义;...

-

无锡免疫调节益生菌功效检测机构

发布时间:2025.10.23

无锡免疫调节益生菌功效检测机构

发布时间:2025.10.23

不同人群对益生菌的需求千差万别:排便异常人群需要能促进肠道蠕动的菌株,过敏体质渴望能调节免疫的产品,三高人群则关注益生菌对代谢的改善作用,检测服务正推动益生菌进入“个性化定制”时代。针对排便异常人群,...

-

天津益生菌安全性益生菌功效检测厂家有哪些

发布时间:2025.10.22

天津益生菌安全性益生菌功效检测厂家有哪些

发布时间:2025.10.22

益生菌功效检测主要围绕以下4个方面展开:耐受性检测:通过体外模拟胃液(低pH)、肠液(胆盐)环境,评估菌株的存活率与稳定性;定植能力分析:利用动物模型或肠道,研究菌株在肠黏膜的黏附性与持久定植潜力;功...

-

上海益生菌功能评价益生菌功效检测设备

发布时间:2025.10.22

上海益生菌功能评价益生菌功效检测设备

发布时间:2025.10.22

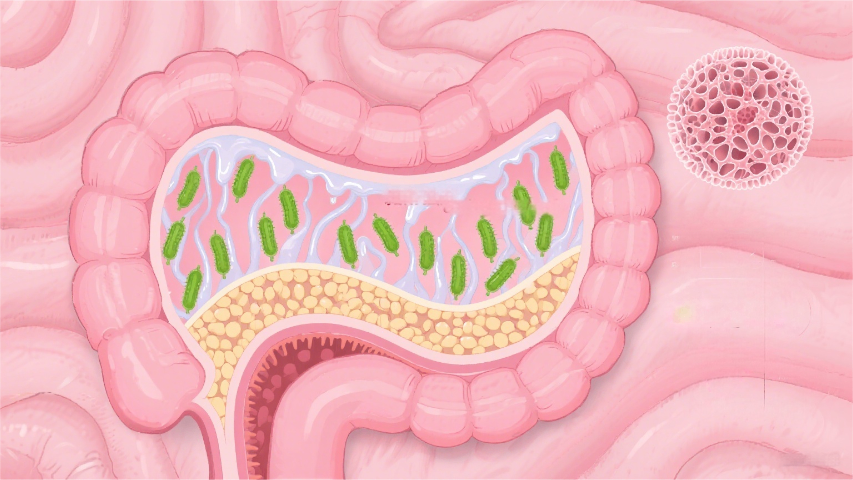

益生菌需在人体复杂的胃肠环境中保持活性并成功定植,才能发挥调节肠道微生态的关键作用,因此耐受性与定植潜力检测是功效评估的关键环节。检测服务通过准确构建体外模拟系统,验证菌株的环境适应能力:在胃酸耐受性...

-

南京可吸收缝合线医疗器械体内药效学评价对照线

发布时间:2025.10.22

南京可吸收缝合线医疗器械体内药效学评价对照线

发布时间:2025.10.22

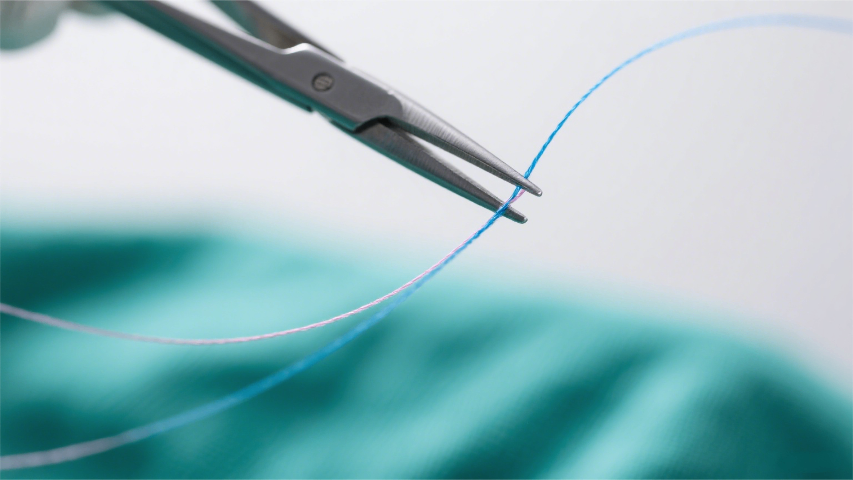

对于缝合线、心脏起搏器等长期植入型医疗器械,其体内药效学评价需重点关注生物材料表面的抑菌效果与生物相容性——这类器械因需长期与机体组织接触,发生排异反应的风险相对更高,相关评价需针对性强化。研究中常以...

-

广东益生菌功能评价益生菌功效检测多少钱

发布时间:2025.10.22

广东益生菌功能评价益生菌功效检测多少钱

发布时间:2025.10.22

益生菌检测服务的价值升华依赖于专业的数据分析与深度解读。通过生物信息学工具(如KEGG、MetaCyc数据库)构建菌株-宿主互作网络,结合统计学方法(ANOVA、主成分分析)验证功效,生成可视化报告(...

-

江苏银离子医疗器械体内药效学评价报价

发布时间:2025.10.21

江苏银离子医疗器械体内药效学评价报价

发布时间:2025.10.21

开展抑菌缝合线体内药效学评价,需先构建贴合临床的标准化动物模型。实验中,将金黄色葡萄球菌标准化菌液均匀接种于大鼠背部切口,复刻术后场景,随后将含抑菌涂层缝合线与普通缝合线分别植入,建立对照体系以明确抑...

-

短链脂肪酸(SCFA)含量益生菌功效检测品牌

发布时间:2025.10.21

短链脂肪酸(SCFA)含量益生菌功效检测品牌

发布时间:2025.10.21

专业益生菌检测服务需构建覆盖产品全生命周期的完整解决方案,满足从研发到上市的全链条需求。基础检测环节,采用生化反应与基因测序双重验证进行菌种鉴定,依据ISO19344国际标准开展活菌计数,并通过溶血性...

-

深圳评估益生菌的潜在功能益生菌功效检测费用

发布时间:2025.10.21

深圳评估益生菌的潜在功能益生菌功效检测费用

发布时间:2025.10.21

检测服务深度整合国内外法规要求与国际化标准,为益生菌企业提供全维度合规支持。在国内合规层面,严格对标《可用于食品的菌种名单》《保健食品注册与备案管理办法》等主要法规,确保检测项目覆盖菌株安全性、功能有...

-

医疗器械体内药效学评价空白线

发布时间:2025.10.21

医疗器械体内药效学评价空白线

发布时间:2025.10.21

在动物实验的缝合线药效学评价中,分子生物学检测是揭示其作用机制的关键手段。以小鼠皮肤愈合模型为例,实时定量PCR技术用于检测缝合线周围组织中转化生长因子-β、血管内皮生长因子等与愈合密切相关的基因表达...

-

浙江短链脂肪酸(SCFA)含量益生菌功效检测方法

发布时间:2025.10.21

浙江短链脂肪酸(SCFA)含量益生菌功效检测方法

发布时间:2025.10.21

益生菌检测服务的闭环在于全周期售后服务,推动客户持续提升产品竞争力。包括:技术答疑:针对检测报告中的专业术语、实验方法进行深度解读;宣称审核:协助审核产品标签、广告文案,确保符合《广告法》与各国法规;...

-

天津评估益生菌的潜在功能益生菌功效检测方法

发布时间:2025.10.21

天津评估益生菌的潜在功能益生菌功效检测方法

发布时间:2025.10.21

检测服务深度整合国内外法规要求与国际化标准,为益生菌企业提供全维度合规支持。在国内合规层面,严格对标《可用于食品的菌种名单》《保健食品注册与备案管理办法》等主要法规,确保检测项目覆盖菌株安全性、功能有...

-

广州银离子医疗器械体内药效学评价空白线

发布时间:2025.10.21

广州银离子医疗器械体内药效学评价空白线

发布时间:2025.10.21

医疗器械体内药效学评价的关键在于准确复刻临床应用场景,依托科学构建的动物模型,对器械在生物体内的抑菌效果与生物相容性展开系统性检测。此过程需统筹考量器械与机体的相互作用,既要充分验证其抑菌疗效,又需严...

-

天津益生菌体外实验益生菌功效检测设备

发布时间:2025.10.21

天津益生菌体外实验益生菌功效检测设备

发布时间:2025.10.21

益生菌检测服务的闭环在于全周期售后服务,推动客户持续提升产品竞争力。包括:技术答疑:针对检测报告中的专业术语、实验方法进行深度解读;宣称审核:协助审核产品标签、广告文案,确保符合《广告法》与各国法规;...

-

益生菌功能评价益生菌功效检测定制

发布时间:2025.10.21

益生菌功能评价益生菌功效检测定制

发布时间:2025.10.21

益生菌功效检测通过多维度技术体系实现科学评估,为产品有效性与安全性提供支撑。在体外模型层面,采用人工胃肠消化系统准确模拟人体消化环境,结合平板计数法动态监测菌株在胃酸、胆汁等压力下的存活能力,量化活菌...

-

杭州益生菌安全性益生菌功效检测

发布时间:2025.10.21

杭州益生菌安全性益生菌功效检测

发布时间:2025.10.21

益生菌检测服务需配备 SPF 级动物房与疾病模型构建能力,以验证菌株的体内功效与安全性。动物实验中心配备通风笼具(IVC)、无菌操作台等专业设备,可支持多种模型研究:在腹泻模型中,通过致病性大肠杆菌攻...

-

广州益生菌功效检测方法

发布时间:2025.10.21

广州益生菌功效检测方法

发布时间:2025.10.21

益生菌检测服务的关键环节是依托先进技术完成系统的实验验证,确保检测结果的科学性与可靠性。在通过CMA/CNAS双认证的实验室内,首先借助分子生物学技术展开深度分析:利用qPCR定量检测功能基因表达,结...

-

四川益生菌功能评价益生菌功效检测

发布时间:2025.10.20

四川益生菌功能评价益生菌功效检测

发布时间:2025.10.20

安全性检测是益生菌产品合规上市的重要环节:毒力因子筛查:通过PCR技术检测菌株是否携带溶血素基因(hly)等;耐药性评估:验证菌株对临床常用Antibiotic(如红霉素、万古霉素)的耐药性,排除耐药...

-

浙江益生菌功能检测益生菌功效检测报告

发布时间:2025.10.20

浙江益生菌功能检测益生菌功效检测报告

发布时间:2025.10.20

益生菌检测服务通过动物模型验证菌株的体内功效与安全性:毒性试验:小鼠急性灌胃实验评估短期毒性反应,组织病理学分析脏器损伤风险;腹泻模型:致病性大肠杆菌攻击小鼠,检测腹泻指数与肠道屏障修复效果;肠炎模型...

-

南京益生菌安全性益生菌功效检测多少钱

发布时间:2025.10.20

南京益生菌安全性益生菌功效检测多少钱

发布时间:2025.10.20

益生菌检测服务通过代谢组学技术揭示菌株功能活性:短链脂肪酸(SCFAs):GC-MS定量乙酸、丙酸、丁酸含量,评估肠道pH调节与屏障修复能力;抑菌活性物质:牛津杯法检测乳酸、过氧化氢(H₂O₂)及细菌...

-

广东益生菌功能检测益生菌功效检测厂家有哪些

发布时间:2025.10.20

广东益生菌功能检测益生菌功效检测厂家有哪些

发布时间:2025.10.20

初筛通过的菌株需通过系统的体外与体内实验组合,深度验证其功能活性与作用机制。代谢产物分析环节,采用LC-MS高精度检测技术,定量短链脂肪酸(如乙酸、丙酸、丁酸)、B族维生素等活性物质的生成量,明确菌株...

-

四川肠道菌群益生菌功效检测作用

发布时间:2025.10.20

四川肠道菌群益生菌功效检测作用

发布时间:2025.10.20

益生菌功效检测服务为临床研究提供系统且可靠的数据支撑,助力解析菌株作用机制与应用潜力。在机制解析层面,依托qPCR定量检测、ELISA酶联免疫吸附等技术,准确测定肠道及血清中免疫因子(如分泌型免疫球蛋...

-

北京剂量-效应关系益生菌功效检测费用

发布时间:2025.10.20

北京剂量-效应关系益生菌功效检测费用

发布时间:2025.10.20

专业益生菌检测服务需构建覆盖产品全生命周期的完整解决方案,满足从研发到上市的全链条需求。基础检测环节,采用生化反应与基因测序双重验证进行菌种鉴定,依据ISO19344国际标准开展活菌计数,并通过溶血性...

-

浙江剂量-效应关系益生菌功效检测报告

发布时间:2025.10.20

浙江剂量-效应关系益生菌功效检测报告

发布时间:2025.10.20

益生菌检测服务的关键环节是系统性安全性评估,保障产品无潜在健康风险:溶血性检测:血琼脂平板法验证菌株是否溶解红细胞;耐药性分析:药敏试验筛查对临床Antibiotic(如红霉素、万古霉素)的耐药性,P...