商机详情 -

0基础学习积木创客机器人课程

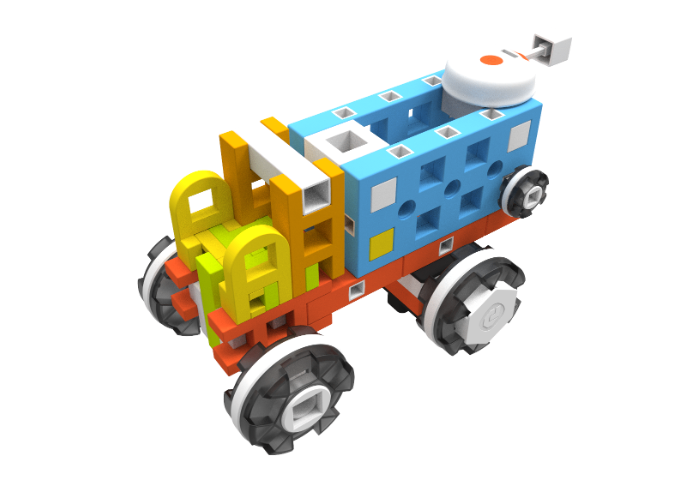

图形化编程工具(软件层面)拖拽式积木块:使用如 Scratch、Blockly 等平台,将代码指令转化为彩色积木块。用户通过拖拽组合“事件”“循环”“条件判断”等积木,形成程序逻辑,无需记忆语法。示例:在 Scratch 中,用“当绿旗被点击”+“移动10步”+“如果碰到边缘就反弹”等积木块,即可制作互动动画。物理积木机器人(硬件层面)可编程实体模型:如 LEGO Mindstorms、途道机器人 等,学生先拼装积木机器人(如带轮子的车、机械臂),再通过编程控制其行为。传感器联动:为积木添加马达、红外传感器等模块,编程实现“遇障自动转向”“声控灯光”等智能响应。实物指令编程(低龄启蒙)卡片式指令:针对幼儿,用 MATA编程模块 等实物卡片(如方向箭头、动作图标),排列顺序后控制小车移动,直观理解“顺序→结果”的因果关系。学员作品“盲文魔方教学机器人”通过积木编程实现语音提示,获科技创新。0基础学习积木创客机器人课程

积木编程的创新之处,在于它以“具象化逻辑”为重要突破点,将复杂的编程从抽象的代码符号转化为可触摸、可组合的物理或虚拟模块,彻底重构了编程学习的路径与体验。而传统编程依赖语法记忆与文本输入,格物积木编程不仅通过图形化拖拽的交互方式,更创立了实物化刷卡积木编程,可以让用户无需担心拼写错误或语法规则的同时,不用借助电脑屏幕,更保护幼儿的眼睛。积木编程直接聚焦于程序逻辑的构建——例如用卡片编程条件、函数积木块拼接出机器人避障或动画叙事的完整流程,使编程思维像搭积木一样直观可视。 0基础学习积木创客机器人课程教师用积木故障诊断课引导学生分析“高塔倾倒因底座不均”,强化工程思维。

当积木遇见编程,乐趣便从静态的构建跃迁为动态的“赋予生命”。幼儿学编程的乐趣,不在于理解复杂的代码语法,而在于发现自己竟能成为数字世界的造物主——通过排列彩色的指令积木块,让机器人小车避开障碍,或让屏幕上的小猫随着音乐跳舞。在Scratch的舞台上,一个“当绿旗被点击”的事件积木加上“移动10步”的动作,瞬间让角色活了起来;用刷卡编程器组合“触碰→亮灯→播放音效”的序列,灯笼便为迷路的小熊唱起歌。这种“我指令,它执行”的因果魔力,将抽象的逻辑转化为可见的反馈:循环积木让灯光闪烁如星辰,条件判断积木教会机器人“如果碰到墙,就转身逃走”,孩子们在调试中恍然大悟——“原来顺序错了小车才会撞墙!”——此刻的编程不再是冰冷的命令链,而是一场充满惊喜的解谜游戏,每一次成功的运行都是逻辑思维的凯旋。

为3-6岁幼儿设计积木编程课程,需紧扣其认知发展特点,将抽象逻辑转化为可触摸的游戏化体验。在于以感官探索为起点,通过大颗粒积木的物理拼搭(如齿轮、传动轴)建立“指令→动作”的因果逻辑,例如刷卡触发小车前进或点读按钮点亮灯光,让幼儿在“按红卡→亮红灯”的直观操作中理解基础编程概念。趣味性则通过故事化情境实现:将编程任务嵌入“帮小熊过河”或“恐龙冒险”等主题,幼儿拖拽“移动”“转弯”积木块控制角色避开“火山”或跳过“裂缝”,在闯关挑战中自然掌握顺序执行与循环结构。同时,生活化场景强化学习意义——用触碰传感器模拟自动感应门(“人靠近→门开”),或设计“智能浇花器”通过土壤湿度积木触发水泵,让幼儿在解决真实问题中体会条件判断的价值。

山区小学用废旧木材自制积木,成本降低80%,普惠教育入选教育部创新案例。

积木的历史可追溯至古代中国,早期作为建筑木材的雏形;18世纪欧洲将其发展为教育工具,德国教育家福禄贝尔于1837年设计出系统化积木“恩物”,用于幼儿园教育中帮助儿童认知自然与几何关系。现代积木则呈现多元化发展:材质上,布质和软胶积木(如硅胶)适合婴儿啃咬和安全抓握;木质积木强调质感与稳定性;塑料积木(如乐高)则拓展了拼插精度和可玩性910。功能上,从传统静态模型到融合电子元件(如感应屏幕、编程模块),实现动态交互与STEM教育应用,例如通过编程积木学习基础算法。教育意义上,积木既是玩具也是跨学科教具,建筑师用以模拟结构,心理学家借其促进协作能力,而模块化设计(如扬州世园会的“积木式花园”)更延伸至环保建筑领域,体现“绿色拼装”理念。如今,积木已成为跨越年龄的文化符号,既承载亲子互动的温情,也以全球化的创意竞赛持续推动人类对空间与创新的探索。无标准答案创客工坊鼓励改造“霍金轮椅”,金属积木添加语音控制模块获科技创新一等奖。认识积木创客教育

积木-传感-编程三位一体架构是格物斯坦课程重点。0基础学习积木创客机器人课程

格物斯坦的积木编程教育对幼儿编程思维的启蒙,本质上是将抽象的计算机逻辑层层解构为儿童可触摸、可交互的物理操作,在“具身认知”的体验中完成从动作思维到符号思维的跨越。其具体实现路径,既体现在分龄设计的硬件工具上,更渗透于情境化的任务闭环中。对于3-4岁幼儿,编程思维的种子是通过点读笔与大颗粒积木的互动埋下的。当孩子用点读笔触碰积木上的指令区(如“前进”“亮灯”),机器人即时执行动作,这种“触碰-响应”的强反馈机制,让孩子直观理解“指令”与“动作”的因果关系——这是编程比较低层的“事件驱动”逻辑。例如搭建一辆小车时,孩子点击“马达”图标后车轮立刻转动,他们会自发建立“我发出命令,机器执行命令”的认知,而无需知晓背后代码的存在。0基础学习积木创客机器人课程