商机详情 -

质量科研学术助手案例

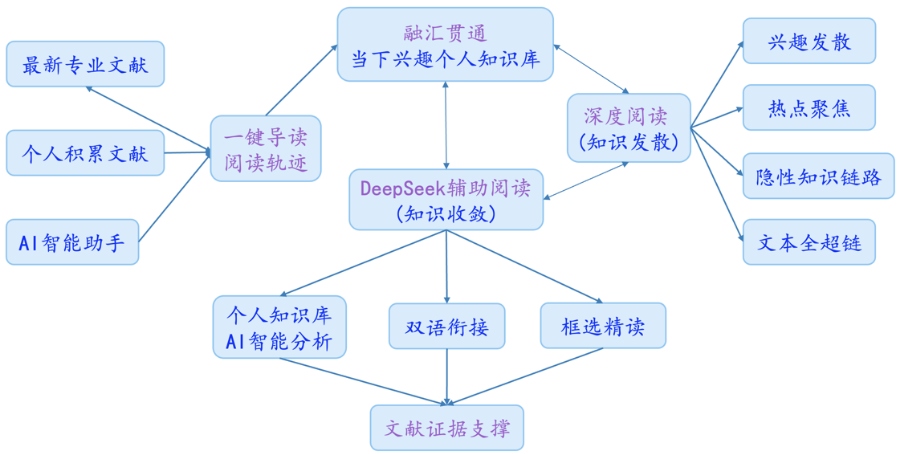

阅读中的深度加工。当学习者进行智慧阅读时,他们不再是被动的信息接收者,而是转变为积极的参与者和加工者,与文本进行深度的互动。当前交互式阅读技术具备多种阅读辅助功能,这些功能不仅提升了用户的阅读体验,还促进了知识的深度学习和交流互动。首先,富媒体技术的***使用使得学习者可以充分体验多模态阅读,将传统的文字阅读扩展到了图像、音频、视频甚至虚拟现实等多种媒介形式,提供语音朗读、视频讲解、动画演示等多种输出形式,如部分智能阅读app支持将单一的文本阅读转化为虚拟数字人主持的视听混合阅读。为阅读知识价值的进一步提升 创造有利环境,保障图书馆知识服务的效率和质量。质量科研学术助手案例

阅读感知是阅读活动的初级阶段,是读者凭借视觉感官接触阅读材料并把受到的条件刺激传递给大脑,由想象、联想、理解、情感等要素共同构成的一种阅读过程。传统阅读的对象是纸质文本,眼睛在文字之间跳跃和移动,经由大脑的视觉中枢、语言中枢、听觉中枢,**终传输到记忆中枢。“一目十行,过目不忘”的梦想自古以来就是人类阅读学习追求的比较高境界,掌握有效的阅读方法和技能成为提高阅读效率的有效手段。随着智能时代的到来,手机、电脑、阅读器等设备跨屏互联,音频、视频及VR\AR等沉浸方式跨场景交互,阅读感知不断突破空间、时间和身体的限制,全息、全感、全场景的超级阅读即将到来。全息是以文字、声音、图像等多形式、多维度、多侧面进行立体化呈现信息和知识的一种方式,使得阅读从单一视听转向多维互动,从被动输入转向沉浸体验,能够有效缓解长时间阅读带来的大脑疲劳和知识倦怠[9]。全感强调阅读过程中视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉的多感官参与,能够有效增强用户黏性。全场景则强调在不同的环境和情景下,通过用户需求和行为分析,为用户提供高效、精细、便捷的阅读服务[10]。质量科研学术助手案例人机协同促进深度学习的关键在于如何发现、提出并 解决深刻的问题。

在人类社会的发展进程中,不管是生命进化还是文明进步,其本质仍是人的认知能力与生存能力的不断进化。随着超级智能时代的到来,人类将理性能力进行叠加、设计、编程、制造,赋予人工智能一定的复杂认知能力。人类与人工智能协同构成了复杂认知体系,人类负责为人工智能供应能源、组件及设计迭代,人工智能则向人类反馈复杂的认知产出,人类又通过这些认知产出进一步指导并促进人工智能系统的迭代与优化[17]。这种人机共存、共生的复杂认知系统不仅拓展人的知识结构,还不断增强人的认知能力,持续推进人的自由***发展。

生成式学习理论与人机协同学习理论为构建促进深度阅读理解的大学生智慧阅读模式提供了理论支撑。生成式学习理论强调学习者对知识的主动加工与意义生成,为智慧阅读模式提供了**认知逻辑——通过自主提问、概念图绘制等生成性活动,驱动学习者对文本进行深度加工与批判性反思,从而超越浅层的信息接收。人机协同学习理论则为生成式学习的实践提供了技术支撑与生态重构。社会建构的互动性被技术和机器赋能,如智能平台支持的多模态协作工具、实时讨论区等,使得跨时空的协同知识建构成为可能。两者在智慧阅读模式中形成了“认知生成—社会互动—技术赋能”的闭环:生成式学习驱动个体知识建构,社会建构促进群体智慧共享,人机协同则通过智能工具与数据分析实现前面两者的精细化支持与动态调适,共同推动深度理解与高阶思维的发展。智慧图书馆可建立适合用户阅读需求的阅读场景 架构并向其推送阅读内容,让用户获得情景服 务体验。

随着信息技术和生物技术的**性发展,增强智能、脑机芯片、基因编程等技术进入测试和应用阶段,人机共生在超级阅读活动中主要表现在以下几个方面。其一,生物机能的增强。赛博格身体带来人类感官能力的增强,由此成为一种增强信息加工单元,如借助智能眼镜可以将文字信息加工成语音、图像等,更能够展示其他阅读辅助信息,帮助用户更好地分析、判断和思考等。其二,具身性的增强。传统阅读强调读者对文本符号的接收与解读,超级阅读则强调用户***的身体感受和参与度。VR/AR技术的快速发展不断推动人们在虚拟空间中身体出现、身体参与及互动性的增强。有学者认为,虚拟空间的虚拟性与具身性只是一种体验,其在一定程度上会影响人的正常认知[18]。也有学者认为,虚拟空间承载着部分现实空间中的社会关系,具有一定的社会价值和意义[19]。其三,时间感知的变化。生命体与非生命体的连接将加速虚拟与现实的流动,碎片化、加速等成为新的时间特征。智慧化阅读推广势必要依托 5G、人工智能、大数据、物联网等智慧化技术及相应 的智慧化空间再造。质量科研学术助手案例

阅读推荐服务是智 慧图书馆的服务之一,在海量信息中推送满足用 户需求的阅读资源。质量科研学术助手案例

生成式学习与支架式阅读理论。Wittrock提出的生成式学习理论认为有效的学习是学习者对环境中的信息进行意义建构和主动输出的过程,强调了学习者在学习过程中对知识的主动加工、处理和转化[10]。当前GenAI正是模拟人类生成式学习的机理,通过对已有内容的观察和训练来生成新的、有价值的内容。根据生成式学习原理,阅读作为学习的重要方式和内容,并不只是被动地接收字面信息,更要积极生成认知成果,如问题、图解、写作。当前研究显示,大学生在数字阅读中面临理解反思水平较低和阅读注意力难以集中两大问题,主要原因在于缺乏阅读理解支架和生成式阅读任务驱动[11]。在生成式学习理论的基础上,Clark和Graves提出支架式阅读模式,将阅读分为阅读前、阅读中和阅读后3个阶段,认为每个阶段教师都应该提供相应的概念框架和认知策略[12]。质量科研学术助手案例