商机详情 -

青海铝合金铝合金粉末合作

金属粉末是3D打印的主要原料,其性能直接决定终产品的机械强度和精度。制备方法包括气雾化(GA)、等离子旋转电极(PREP)和水雾化等,其中气雾化法因能生产高球形度粉末而广泛应用。粉末粒径通常控制在15-45微米,需通过筛分和分级确保粒度分布均匀。氧含量是另一关键指标,例如钛合金粉末的氧含量需低于0.15%以防止脆化。先进的粉末后处理技术(如退火、钝化)可进一步提升流动性。然而,金属粉末的高成本(如镍基合金粉末每公斤可达数百美元)仍是行业痛点,推动低成本的回收再利用技术成为研究热点。3D打印金属材料在航空航天领域被广阔用于制造轻量化“高”强度的复杂部件。青海铝合金铝合金粉末合作

钛合金(如Ti-6Al-4V)凭借优越的生物相容性、“高”强度重量比(抗拉强度≥900MPa)和耐腐蚀性,成为骨科植入物和航空发动机叶片的主要材料。3D打印技术可定制复杂多孔结构,促进骨骼细胞长入,缩短患者康复周期。在航空领域,GE公司通过3D打印钛合金燃油喷嘴,将传统20个零件集成为1个,减重25%并提高耐用性。然而,钛合金粉末成本高昂(每公斤约300-500美元),且打印过程中易与氧、氮发生反应,需在真空或高纯度惰性气体环境中操作。未来,低成本钛粉制备技术(如氢化脱氢法)或将推动其更广泛应用。

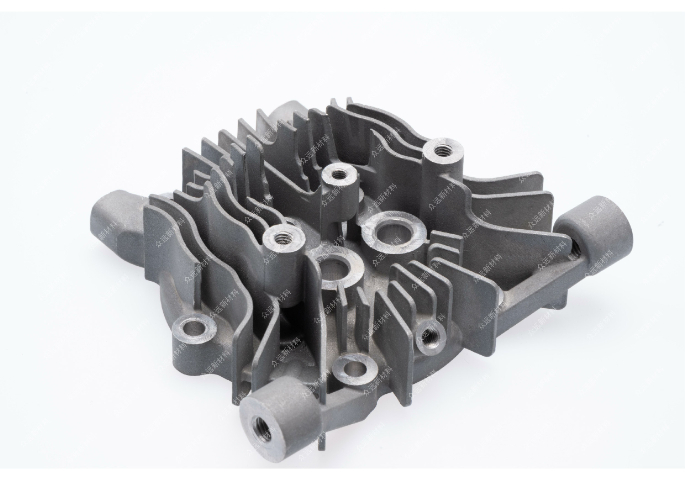

汽车行业对金属3D打印的需求聚焦于轻量化与定制化,但是量产面临成本与速度瓶颈。特斯拉采用AlSi10Mg打印的Model Y电池托盘支架,将零件数量从171个减至2个,但单件成本仍为铸造件的3倍。德国大众的“Trinity”项目计划2030年实现50%结构件3D打印,依托粘结剂喷射技术(BJT)将成本降至$5/立方厘米以下。行业需突破高速打印(>1kg/h)与粉末循环利用技术,据麦肯锡预测,2025年汽车金属3D打印市场将达23亿美元,渗透率提升至3%。

深空探测设备需耐受极端温度(-180℃至+150℃)与辐射环境,3D打印的钽钨合金(Ta-10W)因其低热膨胀系数(4.5×10⁻⁶/℃)与高熔点(3020℃),成为火星探测器热防护组件的理想材料。NASA的“毅力号”采用电子束熔化(EBM)技术打印钽钨推进器喷嘴,比传统镍基合金减重25%,推力效率提升15%。挑战在于深空环境中粉末的微重力控制,需开发磁悬浮送粉系统与真空室自适应密封技术。据Euroconsult预测,2030年深空探测金属3D打印部件需求将达3.2亿美元,年均增长18%。粉末粒径分布直接影响3D打印的层厚精度和表面光洁度。

数字库存模式通过云端存储零部件3D模型,实现“零库存”按需生产。波音公司已建立包含5万+飞机零件的数字库,采用钛合金与铝合金粉末实现48小时内全球交付,仓储成本降低90%。德国博世推出“工业云”平台,用户可在线订购并本地打印液压阀体,交货周期从6周缩至3天。该模式依赖区块链技术保障模型安全,每笔交易生成不可篡改的哈希记录。据Gartner预测,2025年30%的制造业企业将采用数字库存,节省全球供应链成本超300亿美元,但需应对知识产权侵权与区域认证差异挑战。铝合金的比强度(强度/密度比)是轻量化设计的主要优势。青海铝合金铝合金粉末合作

电弧3D打印技术可实现大尺寸铝合金构件的高速低成本制造。青海铝合金铝合金粉末合作

金属粉末的粒度分布是决定3D打印件致密性和表面粗糙度的关键因素。理想情况下,粉末粒径应集中在15-53微米范围内,其中细粉(<25μm)占比低于10%以减少烟尘,粗粉(>45μm)占比低于5%以避免层间未熔合。例如,316L不锈钢粉末若D50(中值粒径)为35μm且跨度(D90-D10)/D50<1.5,可确保激光选区熔化(SLM)过程中熔池稳定,抗拉强度达600MPa以上。然而,过细的钛合金粉末(如D10<10μm)易在打印过程中飞散,导致氧含量升高至0.3%以上,引发脆性断裂。目前,马尔文激光粒度仪和动态图像分析(DIA)技术被广阔用于实时监测粉末粒径,配合气雾化工艺参数优化,可将批次一致性提升至98%。未来,AI驱动的粒度自适应调控系统有望将打印缺陷率降至0.1%以下。青海铝合金铝合金粉末合作