商机详情 -

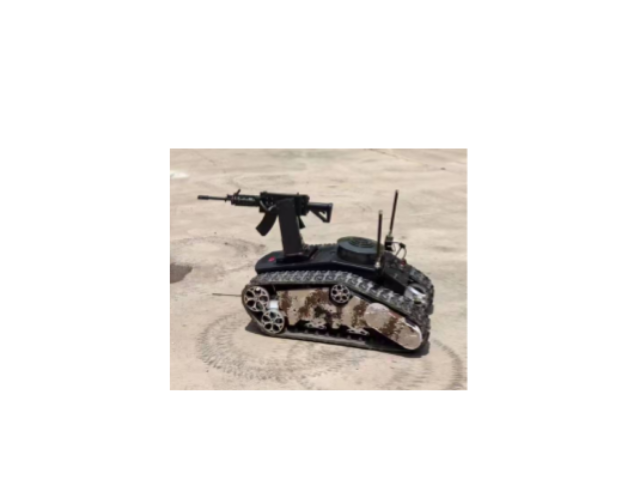

履带式巡防侦察机器人生产商家

履带式物资运输机器人作为特种装备领域的重要创新,其设计理念深度融合了仿生学与工程力学原理。不同于轮式或足式移动平台,履带结构通过增大接地面积明显降低了对复杂地形的敏感性,能够在松软沙地、泥泞沼泽、碎石坡道等极端环境下保持稳定运行。这种特性使其在灾害救援场景中展现出独特优势——当传统运输工具因地面沉降或障碍物阻隔而停滞时,履带式机器人可凭借其分布式履带模块的柔性变形能力,通过调整单侧履带的转速差实现原地转向或斜向爬升。以地震废墟环境为例,其金属履带表面特有的防滑纹路与可调节的履带张紧装置,既能防止陷入瓦砾堆,又可通过液压系统调整接地压力,避免对脆弱建筑结构造成二次破坏。该类机器人搭载的智能载荷分配系统可根据物资重量自动调整重心位置,配合360度全景感知模块,在无照明条件下完成医疗物资的夜间隐蔽运输。履带式机器人的减震效果好,为物资运输机器人在颠簸地形运输提供保障。履带式巡防侦察机器人生产商家

从技术实现层面看,履带式物资运输机器人的重要竞争力源于多学科技术的深度集成。其动力系统普遍采用混合驱动方案,电动驱动单元负责低速精确操控,内燃机或氢燃料电池提供长距离续航保障,这种设计使单次补给后的作业半径突破50公里。在运动控制领域,基于模型预测控制(MPC)算法的路径规划系统,可实时融合激光雷达、毫米波雷达与视觉传感器的数据流,构建出包含地形坡度、障碍物硬度等参数的三维环境模型。当检测到前方存在宽度超过机身70%的沟壑时,系统会自动切换至攀爬模式,通过延长液压支撑腿形成三角稳定结构,配合履带高速旋转产生的惯性力实现跨越。值得关注的是,新一代产品引入了群体智能技术,多台机器人可通过V2X通信协议共享环境信息,当某台设备检测到不可逾越障碍时,会立即向后方同伴发送绕行路径,这种协同作业模式使运输效率提升40%以上。在人机交互方面,增强现实(AR)头显与手势识别系统的应用,使操作人员可在500米外通过手势指令控制机器人完成装卸动作,而力反馈操纵杆则能实时传递地面接触力,为远程操控提供触觉维度信息,明显提升了复杂环境下的作业安全性。宁波履带式心战机器人履带式机器人的越野性很好,物资运输机器人凭借它在野外可顺利完成运输。

履带式救援机器人在现代灾难救援中扮演着至关重要的角色。它们装备有强大的履带系统,能够在复杂多变的地形中灵活穿梭,无论是崎岖的山地、泥泞的沼泽还是废墟的瓦砾堆,都能迅速到达救援现场。这种机器人通常配备有高清摄像头和传感器,可以实时传输现场图像和数据,为救援人员提供精确的现场信息,帮助他们做出正确的决策。此外,它们还具备强大的承载能力,能够携带救援物资和设备,如食品、水、医疗用品以及破拆工具等,直接送达被困人员手中。履带式救援机器人的应用,不仅极大地提高了救援效率,还减少了救援人员的风险,是现代科技在灾难救援领域的一次重要突破。

智能化控制系统赋予履带式物资运输机器人自主作业能力,形成感知-决策-执行的闭环控制体系。机器人搭载的激光雷达可构建360°环境模型,配合视觉传感器识别物资类型与摆放位置,误差控制在±5mm以内。某型消防救援机器人采用多传感器融合技术,集成温湿度传感器、气体检测仪及红外热成像仪,实时监测作业环境危险参数,当检测到可燃气体浓度超过爆破下限的20%时,系统自动切换至防爆模式并启动排风装置。路径规划算法基于A*算法优化,结合地形坡度、障碍物分布等动态因素,生成能耗较低的运动轨迹。执行层采用分层控制架构,底层控制器负责驱动轮的PID调速,中层控制器处理转向角度与速度的协同,高层控制器统筹任务优先级。以某型极地科考机器人为例,其搭载的单独悬架系统可根据冰面起伏自动调节履带接地压力,当探测到前方2米处存在冰裂缝时,系统在0.3秒内完成减速、转向避障动作,避障成功率达99.2%。这种软硬结合的设计,使机器人单次充电可连续作业8小时,运输效率较人工提升300%,在地震废墟、化学泄漏等高危场景中展现出不可替代的应用价值。履带式机器人在多种复杂路况切换自如,助力物资运输机器人顺利运输。

该机器人的智能化功能体系突破了传统装备的局限性,其重要优势在于自主决策与动态适应能力。基于深度学习的目标识别算法可实时分析战场态势,当检测到敌方人员聚集时,系统自动启动心理战预案,通过调整投影内容与声波频率实现针对性干扰。在能源管理方面,48V 55Ah锂电池组配合智能充电系统,支持连续8小时作战,且具备太阳能辅助充电功能,延长野外续航时间。通信层面,机器人采用5G/Wi-Fi双模无线传输,可将高清视频、环境数据及任务日志实时回传至指挥中心,同时支持语音指令与手势控制双重交互模式。其创新性的履带腿复合结构进一步提升了地形适应性,当遭遇宽沟或台阶时,机器人可自动展开辅助腿机构,将履带展开为三角支撑结构,实现垂直障碍的跨越。在某次城市巷战模拟演练中,该机器人成功穿越塌方废墟,通过声光联合干扰迫使隐藏在建筑内的模拟敌方人员投降,验证了其在非对称纷争中的实战价值。这种将机械工程、人工智能与心理战术深度融合的设计理念,标志着特种作战装备向智能化、多功能化方向迈出了关键一步。影视拍摄片场,履带式物资运输机器人运送拍摄物资。全地形履带式机器人经销商

履带式物资运输机器人防尘设计,适用于沙尘环境运物资。履带式巡防侦察机器人生产商家

履带式物资运输机器人的重要工作原理建立在其独特的底盘结构与动力传递机制之上。其行走系统由驱动轮、从动轮、托带轮、橡胶履带及张紧装置构成,形成闭合的链式传动结构。动力源通过减速机或液压泵将扭矩传递至两侧驱动轮,驱动轮表面设计的齿形结构与履带内壁的链轨节紧密啮合,使旋转运动转化为履带的直线平移。履带的接地部分通过支重轮均匀分散压力,某型矿山机器人配备的6组双排支重轮,使接地比压降至0.35kg/cm²,只为轮式设备的1/3,有效防止陷入松软地面。转向系统采用差速控制原理,当机器人需要右转时,左侧驱动轮转速提升至1.2倍额定值,右侧保持基准转速,两侧履带的速度差使机器人绕瞬时转向中心(ICR)完成转向,转向半径可动态调节至0.8米,满足狭窄通道作业需求。这种机械结构与运动控制的结合,使机器人能在30°坡道稳定行驶,较大越障高度达250mm,其通过性远超传统轮式设备。履带式巡防侦察机器人生产商家