商机详情 -

天津心脏起搏器医疗器械体内药效学评价厂家有哪些

医疗器械体内药效学评价在安全性与效能平衡方面,正通过创新策略突破传统局限。针对银离子虽抑菌性强却存在潜在毒性的矛盾,研发团队开发银-锌共结晶技术,利用两种金属离子的协同作用,在保证抑菌活性的同时,通过晶体结构调控将银离子释放速率降低,减少全身蓄积风险;对于碘剂可能干扰甲状腺功能的问题,设计区域特异性释放系统,采用生物可降解载体将碘离子的释放严格限定在创伤局部,使系统暴露量降低至安全阈值内,同时保留局部杀菌效能;针对AMP易被体内蛋白酶降解的短板,通过D-氨基酸修饰改造肽链结构,使其对酶解的抵抗能力提升,延长作用时间的同时减少因频繁补充导致的组织刺激。这些基于评价结果反向优化的技术方案,准确靶向安全性痛点,在不减少抑菌效果的前提下改善产品的生物相容性,为高风险医疗器械的临床转化提供了关键的安全保障策略。缝合线在动物实验中的力学性能变化,是其医疗器械体内药效学评价的重要指标;天津心脏起搏器医疗器械体内药效学评价厂家有哪些

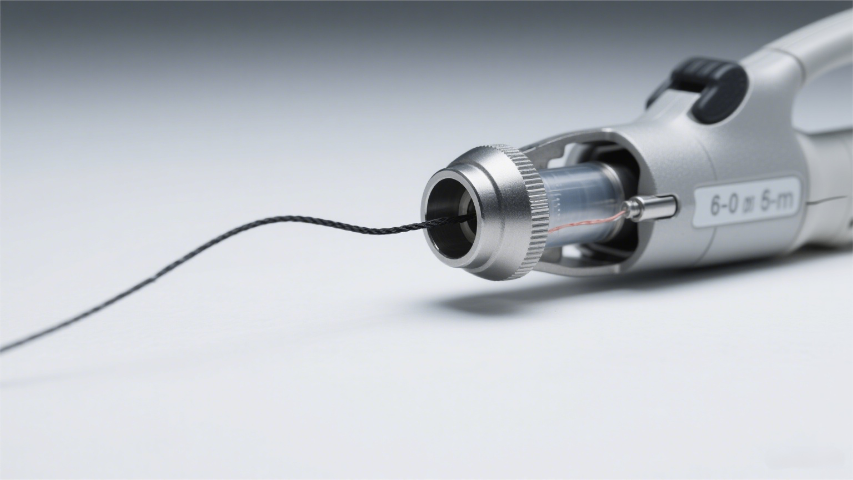

抑菌缝合线的体内药效学评价需在模型中验证其功效。将金黄色葡萄球菌接种于大鼠背部切口后,分别植入含抑菌涂层与普通缝合线,通过定期检测伤口细菌载量、脓毒症发生率等,比较两者的效果。同时监测抑菌成分的释放动力学,确保其在有效抑菌浓度下持续作用,且对正常组织修复无抑制,为临床缝合提供实验依据。动物实验中缝合线的药效学评价需兼顾力学性能与生物学反应。在动物缝合模型中,通过腹腔镜观察可吸收缝合线在腹腔内的粘连情况,同时测量不同时间点的缝合张力,分析其与组织愈合的同步性。无锡心脏起搏器医疗器械体内药效学评价大概多少钱医疗器械体内药效学评价标准中,缝合线的动物实验需满足哪些伦理要求?

抑菌缝合线的体内药效学评价,需以标准化动物实验为关键,兼顾疗效验证与安全保障。实验时先将金黄色葡萄球菌标准化菌液定量接种至大鼠背部切口,构建模拟临床术后的模型,再将含抑菌涂层缝合线与普通缝合线分组植入,通过对照设计凸显抑菌涂层的作用价值。术后监测需覆盖关键指标:定期采集伤口组织,用平板计数法追踪细菌载量变化,同时记录伤口变化情况、渗液量及分泌物性质,评估局部控制效果;同步监测动物脓毒症发生率与死亡率,验证对严重并发症的预防能力。此外,组织病理学检查需观察肉芽组织生长密度、胶原纤维排列规律及炎症细胞浸润程度,确保抑菌成分在杀菌的同时,不影响组织修复进程。通过多指标协同分析,可为抑菌缝合线的临床安全性与有效性提供严谨实验支撑。

抑菌缝合线的体内药效学评价,需以更贴合临床的标准化动物模型为关键。实验时先将金黄色葡萄球菌标准化菌液接种至大鼠背部切口,构建模拟术后的病理模型,再将含抑菌涂层缝合线与普通缝合线分组植入,通过对照设计凸显涂层的作用价值。术后监测需形成多维度体系:定期采集伤口组织,用平板计数法追踪细菌载量变化,同时记录伤口、渗液量、炎症消退周期及分泌物黏稠度,直观评估局部控制效果;同步监测动物脓毒症发生率与死亡率,验证缝合线对严重并发症的预防作用。此外,组织病理学检查不可或缺,需观察肉芽组织生长密度、胶原纤维排列规律及炎症细胞浸润深度,确保抑菌成分在杀菌的同时,不会阻碍组织修复。通过多指标协同分析,可为抑菌缝合线的临床适配性提供严谨实验支撑。缝合线在动物实验中的免疫原性检测,是医疗器械体内药效学评价的必要环节;

医疗器械体内药效学评价的临床转化价值体现在多个关键层面,为抑菌医疗器械的规范应用与创新发展提供关键支撑。在产品合规层面,评价数据通过量化抑菌率、作用时效等指标,直接支撑产品说明书中抑菌效果的科学宣称,同时明确临床适应症的适用范围(如特定创面场景),确保信息传递的准确性等。安全性评价结果则为临床实践提供风险管控依据,例如通过揭示银离子蓄积阈值、三氯生过敏反应概率等数据,指导医护人员制定针对性的风险监测方案(如定期检测肝肾功能或局部皮肤反应),降低使用风险。药代动力学研究获得的代谢路径等数据,可为肝肾功能不全患者等特殊人群提供个体化剂量调整建议,避免因代谢异常引发的不良反应。更深层次来看,评价过程中发现的器械-宿主相互作用机制(如AMP对免疫细胞的调控规律),可能启发新的联合疗效(如抑菌与免疫调节协同方案),推动抑菌技术从单一功能向多维度疗效升级,实现从实验室数据到临床获益的全链条转化。医疗器械体内药效学评价通过血流模型评估三氯生中心静脉导管;山东手术膜医疗器械体内药效学评价供应商

医疗器械体内药效学评价验证银离子敷料对烧伤创面菌群多样性的调节;天津心脏起搏器医疗器械体内药效学评价厂家有哪些

随着纳米技术在医疗器械领域的渗透,纳米材料独特的生物效应与潜在毒性已成为生物学评价的主要焦点。纳米医疗器械生物学评价分技委年会多次强调,需针对纳米材料的特殊性制定差异化评价标准,目前已推动多项专项规范的制定与完善,填补了传统评价体系的空白。在医疗器械体内药效学评价中,必须系统考量纳米材料的固有特性:尺寸效应可能使其穿透生物屏障,引发特殊的细胞应答;表面电荷会影响与生物分子的相互作用,改变其在体内的分布与代谢;离子释放特性则直接关联长效毒性与功能持续性。这些因素的综合作用,可能偏离常规材料的安全性与有效性表现,甚至引发免疫原性异常或组织损伤。因此,建立兼顾纳米材料特殊性的评价体系,既是保障临床应用安全的前提,也是推动纳米医疗器械创新转化的关键。天津心脏起搏器医疗器械体内药效学评价厂家有哪些