-

咸阳钨配重件多少钱一公斤

技术研发是钨配重件行业持续发展的源动力。未来,企业将进一步加大研发投入力度,预计行业整体研发投入占营业收入的比重将从当前的 5%-8% 提升至 10%-15%。研发重点将围绕材料创新、制造工艺优化以及产品智能化升级展开。在材料研发方面,探索新型钨基复合材料体系,研发具有特殊性能(如超高温稳定性、耐腐蚀性)的钨合金,拓展产品应用边界。制造工艺研发聚焦于提升生产效率、降低成本、提高产品质量,如开发新型成型技术、优化烧结工艺等。产品智能化研发则致力于将传感器、通信模块等融入钨配重件,实现对设备运行状态的实时监测、远程控制与智能调节。此外,企业还将加强与高校、科研机构的产学研合作,整合各方资源,加速科...

发布时间:2026.02.01 -

广元钨配重件制造厂家

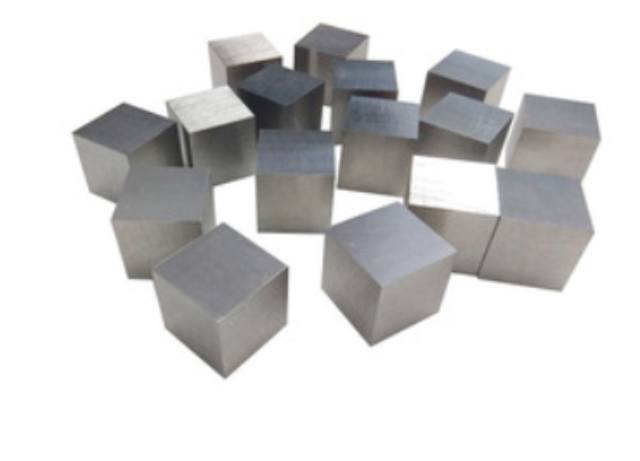

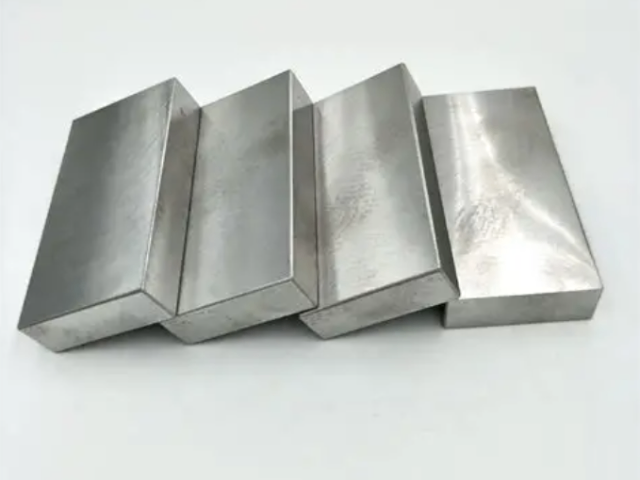

成型工艺是决定钨配重件密度均匀性与尺寸精度的环节,冷等静压成型与模压成型是当前主流技术。冷等静压成型适用于中大型、复杂形状配重件,原理是通过弹性模具在均匀高压下使钨粉紧密堆积,形成致密生坯。该工艺需先设计聚氨酯弹性模具(邵氏硬度 85±5),内壁光洁度 Ra≤0.8μm,根据产品尺寸预留 15%-20% 烧结收缩量;装粉采用振动加料(振幅 5-10mm,频率 50Hz),分 3-5 层填充,每层振动 30 秒,确保密度均匀;压制压力根据产品规格调整,小型配重件(≤1kg)200-250MPa,大型配重件(≥5kg)300-350MPa,保压 3-12 分钟,升压 / 泄压速率 5MPa/s,避...

-

广州钨配重件生产

在结构设计领域,拓扑优化技术与一体化成型工艺的结合,为钨配重件带来性突破。传统配重件多为简单块状结构,材料利用率低且适配性差。通过有限元分析与拓扑优化算法,可在满足配重精度的前提下,去除非承重区域材料,形成镂空、蜂窝状等轻量化结构。以高铁转向架配重为例,采用拓扑优化设计的钨配重件,在保证总重量与平衡性能不变的情况积缩减 30%,重量降低 25%,有效减少转向架整体负荷,降低能耗。同时,一体化成型工艺(如金属注射成型、3D 打印)的应用,实现复杂结构的一次成型。例如,针对无人机云台配重需求,通过 3D 打印技术可直接制造带内部减重孔与安装卡扣的一体化钨配重件,无需后续加工,生产效率提升 50%,...

-

漳州钨配重件厂家直销

当前钨配重件行业存在标准不统一(如密度精度、尺寸公差定义不同)的问题,制约全球贸易与技术交流,未来将推动 “全球统一标准化体系” 建设。一方面,由国际标准化组织(ISO)牵头,联合欧美日中主流企业与科研机构,制定涵盖原料、生产、检测、应用的全流程标准:明确航空航天用钨配重件的密度精度(±0.05g/cm³)、尺寸公差(±0.01mm);规范新能源汽车用配重件的耐温性能(-40℃至 150℃)、耐腐蚀性能(盐雾测试 1000 小时无锈蚀)。另一方面,推动标准的动态更新,根据技术发展与应用需求,每 3-5 年修订一次标准,纳入 3D 打印、新型复合材料等新技术的规范要求。标准化体系的建设,将降低贸...

-

宁夏钨配重件多少钱一公斤

技术研发是钨配重件行业持续发展的源动力。未来,企业将进一步加大研发投入力度,预计行业整体研发投入占营业收入的比重将从当前的 5%-8% 提升至 10%-15%。研发重点将围绕材料创新、制造工艺优化以及产品智能化升级展开。在材料研发方面,探索新型钨基复合材料体系,研发具有特殊性能(如超高温稳定性、耐腐蚀性)的钨合金,拓展产品应用边界。制造工艺研发聚焦于提升生产效率、降低成本、提高产品质量,如开发新型成型技术、优化烧结工艺等。产品智能化研发则致力于将传感器、通信模块等融入钨配重件,实现对设备运行状态的实时监测、远程控制与智能调节。此外,企业还将加强与高校、科研机构的产学研合作,整合各方资源,加速科...

-

泸州钨配重件厂家

未来钨配重件的结构设计将突破 “单一块状” 形态,向 “多功能集成组件” 升级。一是智能化结构集成,在配重件内部植入微型传感器(如压力传感器、温度传感器),实时监测配重件在使用过程中的受力状态、温度变化,数据通过无线传输至控制系统,当检测到配重偏移或结构损伤时,自动发出预警,避免设备故障。例如,在风电发电机主轴配重中,智能配重件可实时反馈振动频率,动态调整配重位置,提升发电效率 10%-15%。二是轻量化结构优化,针对交通运输领域的减重需求,采用拓扑优化设计,在保证配重精度的前提下,去除非承重区域材料,使配重件重量降低 15%-20%。同时,开发镂空式、蜂窝式结构,在保持高密度区域的同时,通过...

-

阳江哪里有钨配重件的市场

未来钨配重件的表面处理技术将向 “多功能集成、长效化服役” 方向发展。当前涂层存在结合力差(≤5MPa)、耐腐蚀性弱的问题,未来将通过三大技术突决:一是开发梯度涂层,如 “钨过渡层(1μm)- 镍磷合金层(5μm)- 聚四氟乙烯层(3μm)”,利用过渡层缓解界面应力,使涂层结合力提升至 15MPa 以上,同时具备防锈、减摩双重功能;二是自修复涂层,在涂层中嵌入含稀土元素(如镧、铈)的微胶囊(直径 1-3μm),当涂层出现裂纹时,微胶囊破裂释放修复剂,在空气中形成新的防护层,使用寿命延长至 5000 小时以上;三是纳米陶瓷涂层,采用等离子喷涂技术制备氧化铝 - 氧化锆复合涂层(厚度 10-15μ...

-

常州哪里有钨配重件源头厂家

在材料科学不断发展的当下,钨配重件的材料创新正朝着多元化、高性能的方向大步迈进。传统钨合金虽然具备高密度优势,然而在一些对综合性能要求极高的场景下,其短板逐渐显现。未来,纳米增强型钨合金将成为研究与应用热点。通过在钨基体中均匀分散纳米级的碳化钛(TiC)、碳化硼(B₄C)等增强相,可提升材料的强度与硬度。研究表明,添加 2%-5% 的纳米 TiC 颗粒,能使钨合金的抗拉强度提升 30%-50%,有效解决传统钨合金在高应力环境下易变形的问题,在航空发动机叶片配重等极端工况中发挥关键作用。同时,梯度功能材料设计理念也将融入钨配重件制造。例如,打造 “钨 - 钨合金” 梯度结构,外层采用度钨合金保障...

-

佛山哪里有钨配重件厂家直销

当前钨配重件行业存在标准不统一(如密度精度、尺寸公差定义不同)的问题,制约全球贸易与技术交流,未来将推动 “全球统一标准化体系” 建设。一方面,由国际标准化组织(ISO)牵头,联合欧美日中主流企业与科研机构,制定涵盖原料、生产、检测、应用的全流程标准:明确航空航天用钨配重件的密度精度(±0.05g/cm³)、尺寸公差(±0.01mm);规范新能源汽车用配重件的耐温性能(-40℃至 150℃)、耐腐蚀性能(盐雾测试 1000 小时无锈蚀)。另一方面,推动标准的动态更新,根据技术发展与应用需求,每 3-5 年修订一次标准,纳入 3D 打印、新型复合材料等新技术的规范要求。标准化体系的建设,将降低贸...

-

漳州钨配重件供应商

未来钨配重件的检测技术将构建 “全生命周期、智能化” 体系,确保产品质量与可靠性。在原料检测环节,采用辉光放电质谱仪(GDMS)与激光诱导击穿光谱(LIBS)联用技术,实现杂质含量(检测下限 0.001ppm)与元素分布的快速检测,检测时间从当前的 24 小时缩短至 1 小时;在成型检测环节,利用工业 CT(分辨率 1μm)与 AI 图像识别技术,自动识别坯体内部 0.1mm 以下的微小孔隙,检测准确率达 99.9%;在成品检测环节,开发高精度密度测量仪(精度 ±0.001g/cm³),配合三维尺寸测量仪(精度 ±0.0005mm),评估配重件的密度均匀性与尺寸精度;在使用后检测环节,采用超声...

-

南昌钨配重件销售

模压成型适用于简单形状小型钨配重件(重量≤500g,如块状、片状),具有生产效率高、设备成本低的优势,设备为液压机与钢质模具。模具设计需考虑烧结收缩,预留 15%-20% 收缩量,内壁光洁度 Ra≤0.4μm,表面镀铬(厚度 5-10μm)提升耐磨性与脱模性;装粉采用定量加料装置,控制装粉量误差≤0.5%,确保生坯重量一致性。压制可采用单向或双向压制:单向压制压力 150-200MPa,保压 3 分钟,适用于薄壁配重件(厚度≤5mm);双向压制压力 200-250MPa,保压 5 分钟,可改善生坯上下密度均匀性,密度偏差控制在≤2%。金属注射成型(MIM)适用于形状复杂、精度要求高的微型钨配重...

-

山东钨配重件制造厂家

在材料科学不断发展的当下,钨配重件的材料创新正朝着多元化、高性能的方向大步迈进。传统钨合金虽然具备高密度优势,然而在一些对综合性能要求极高的场景下,其短板逐渐显现。未来,纳米增强型钨合金将成为研究与应用热点。通过在钨基体中均匀分散纳米级的碳化钛(TiC)、碳化硼(B₄C)等增强相,可提升材料的强度与硬度。研究表明,添加 2%-5% 的纳米 TiC 颗粒,能使钨合金的抗拉强度提升 30%-50%,有效解决传统钨合金在高应力环境下易变形的问题,在航空发动机叶片配重等极端工况中发挥关键作用。同时,梯度功能材料设计理念也将融入钨配重件制造。例如,打造 “钨 - 钨合金” 梯度结构,外层采用度钨合金保障...

-

银川哪里有钨配重件

跨界创新通过融合材料、电子、自动化等其他领域的先进技术,为钨配重件开拓新的应用场景。例如,融合电子技术开发 “智能配重模块”,模块内置微型电机与控制器,可通过远程指令调整配重位置,适用于高精度自动化装备;融合磁控技术开发 “磁性钨配重件”,在钨基体中嵌入永磁体,实现配重与磁性固定双重功能,适用于需要快速安装固定的场景(如临时检测设备);融合 3D 打印技术开发 “个性化钨配重件”,根据用户需求快速打印定制化配重件,适用于高端定制装备与科研实验设备。跨界创新打破了钨配重件的传统应用边界,使其在智能装备、科研实验、高端定制等领域展现出广阔的应用前景。能有效控制重量分配,增加设备控制机制的灵敏度。银...

-

韶关哪里有钨配重件的市场

未来钨配重件的材料创新将聚焦 “高密度与多功能协同”,突破传统纯钨的性能局限。一是纳米增强钨基复合材料,通过在钨基体中引入 1%-3% 纳米碳化钨(WC)、碳化钛(TiC)颗粒,利用纳米颗粒的弥散强化作用,在保持高密度(≥18.5g/cm³)的同时,使材料硬度提升 40%、抗冲击性能提升 35%,适用于需要兼具高密度与高韧性的航空航天配重场景。例如,在卫星姿态控制配重中,这类复合材料可承受发射过程中的剧烈振动,同时精细调节卫星重心。二是梯度功能钨基材料,设计 “钨 - 轻质合金” 梯度结构,内层高纯度钨保证密度(≥19.0g/cm³),外层铝合金或钛合金降低整体重量,通过热压烧结实现界面紧密结...

-

潮州哪里有钨配重件供应商

钨配重件在复杂工况(如高温、腐蚀、摩擦)下易出现表面损伤,表面处理技术的创新成为提升其使用寿命的关键。新型表面涂层技术主要包括:一是纳米陶瓷涂层(如氧化铝、氧化锆涂层),通过等离子喷涂工艺制备,涂层厚度 5-10μm,硬度达 Hv1500 以上,耐腐蚀性提升 10 倍,适用于化工设备配重场景;二是金属陶瓷复合涂层(如钨 - 碳化铬涂层),采用超音速火焰喷涂技术,涂层与基体结合强度达 50MPa 以上,耐磨性能较纯钨提升 8 倍,适用于高磨损环境(如工程机械配重);三是钝化涂层(如铬酸盐钝化、无铬钝化),通过化学转化形成致密钝化膜,在常温环境下有效防止钨氧化生锈,处理成本降低 40%,适用于民用...

-

镇江钨配重件厂家直销

新兴产业的蓬勃兴起为钨配重件开辟了广阔的应用空间。在新能源汽车领域,随着电池能量密度提升与续航里程增加,车辆整备质量相应上升,对高性能配重件的需求愈发迫切。例如,在电动汽车的电池组平衡系统中,钨配重件凭借其高密度、稳定的物理化学性质,能够精细调节车辆重心,优化操控性能,提升行驶安全性,预计到 2030 年,新能源汽车用钨配重件市场规模将实现年均 20% 以上的增长。在航空航天领域,新型飞行器的研发不断追求更高的速度、更远的航程与更强的机动性,这促使对轻量化、度钨配重件的需求激增。如在无人机的云台稳定系统、卫星的姿态控制系统中,钨配重件可有效抑制振动、稳定设备姿态,保障飞行与运行的精细性。此外,...

-

河源钨配重件源头厂家

未来钨配重件的表面处理技术将向 “多功能集成、长效化服役” 方向发展。当前涂层存在结合力差(≤5MPa)、耐腐蚀性弱的问题,未来将通过三大技术突决:一是开发梯度涂层,如 “钨过渡层(1μm)- 镍磷合金层(5μm)- 聚四氟乙烯层(3μm)”,利用过渡层缓解界面应力,使涂层结合力提升至 15MPa 以上,同时具备防锈、减摩双重功能;二是自修复涂层,在涂层中嵌入含稀土元素(如镧、铈)的微胶囊(直径 1-3μm),当涂层出现裂纹时,微胶囊破裂释放修复剂,在空气中形成新的防护层,使用寿命延长至 5000 小时以上;三是纳米陶瓷涂层,采用等离子喷涂技术制备氧化铝 - 氧化锆复合涂层(厚度 10-15μ...

-

佛山哪里有钨配重件供应商

未来钨配重件的表面处理技术将向 “多功能集成、长效化服役” 方向发展。当前涂层存在结合力差(≤5MPa)、耐腐蚀性弱的问题,未来将通过三大技术突决:一是开发梯度涂层,如 “钨过渡层(1μm)- 镍磷合金层(5μm)- 聚四氟乙烯层(3μm)”,利用过渡层缓解界面应力,使涂层结合力提升至 15MPa 以上,同时具备防锈、减摩双重功能;二是自修复涂层,在涂层中嵌入含稀土元素(如镧、铈)的微胶囊(直径 1-3μm),当涂层出现裂纹时,微胶囊破裂释放修复剂,在空气中形成新的防护层,使用寿命延长至 5000 小时以上;三是纳米陶瓷涂层,采用等离子喷涂技术制备氧化铝 - 氧化锆复合涂层(厚度 10-15μ...

-

南昌哪里有钨配重件制造厂家

模块化创新通过将钨配重件设计为标准模块,提升其适配性与维护便利性。根据不同装备的配重需求,设计系列化标准配重模块(如 10g、20g、50g、100g 等规格),模块采用统一的接口设计,可快速安装与更换。例如,工业自动化生产线的输送设备配重,采用标准钨配重模块,当输送物料重量变化时,可通过增减配重模块调整平衡,无需重新设计定制,维护效率提升 4 倍;在医疗设备中,标准配重模块的应用,使设备在不同诊疗场景下的配重调整更加便捷,降低维护成本。此外,模块化设计与数字化管理的结合,建立配重模块数据库,可根据装备需求快速匹配合适的配重模块,提升选型效率与准确性。无毒且环保,契合当下绿色发展理念,逐步取代...

-

深圳哪里有钨配重件供应商

当前钨配重件行业标准存在一定程度的不统一与不完善,制约了产品质量提升、市场拓展以及行业的健康发展。未来,构建、科学、统一的标准化体系将成为行业发展的重要任务。在产品标准方面,将明确不同应用领域钨配重件的材料性能指标,如密度、强度、硬度、耐腐蚀性等的具体要求;规范尺寸公差、表面粗糙度等加工精度标准,确保产品质量的一致性与稳定性。在生产工艺标准上,制定从原料制备、成型加工到表面处理等全流程的操作规范,引导企业采用先进、环保、高效的生产工艺。同时,建立严格的检测与认证标准,引入第三方检测机构,对产品质量、环保指标等进行检测认证,为市场准入提供明确依据。标准化体系的完善将有效规范市场秩序,提升行业整体...

-

北京哪里有钨配重件源头供货商

跨界创新通过融合材料、电子、自动化等其他领域的先进技术,为钨配重件开拓新的应用场景。例如,融合电子技术开发 “智能配重模块”,模块内置微型电机与控制器,可通过远程指令调整配重位置,适用于高精度自动化装备;融合磁控技术开发 “磁性钨配重件”,在钨基体中嵌入永磁体,实现配重与磁性固定双重功能,适用于需要快速安装固定的场景(如临时检测设备);融合 3D 打印技术开发 “个性化钨配重件”,根据用户需求快速打印定制化配重件,适用于高端定制装备与科研实验设备。跨界创新打破了钨配重件的传统应用边界,使其在智能装备、科研实验、高端定制等领域展现出广阔的应用前景。玩具配重,让玩具站立或摆放更稳定,提升趣味性与安...

-

镇江钨配重件一公斤多少钱

高纯度钨粉是制备质量钨配重件的原料,其纯度、粒度与形貌直接决定终产品性能,对原料的选择有着严格标准。纯度方面,工业级钨配重件需选用纯度≥99.95% 的钨粉,领域(如航空航天)要求纯度≥99.99%,杂质含量需严格控制:金属杂质(Fe、Ni、Cr、Mo 等)≤50ppm,非金属杂质(O≤300ppm、C≤50ppm、N≤30ppm),避免杂质在后续烧结过程中形成低熔点相,导致配重件密度不均或力学性能下降。粒度选择需匹配成型工艺与产品规格:细粒度钨粉(1-3μm)比表面积大、活性高,适用于小型精密配重件,可通过烧结形成高密度结构;粗粒度钨粉(5-8μm)流动性好,适合大型块状配重件,降低成型压力...

-

汕尾哪里有钨配重件的市场

压成型是中大型钨配重件的主流成型方式,适用于重量 500g-10kg、形状复杂(如带凹槽、法兰)的产品,设备为数控冷等静压机(压力范围 0-600MPa)。首先根据配重件尺寸设计弹性模具,采用聚氨酯材质(邵氏硬度 85±5),内壁光洁度 Ra≤0.8μm,避免成型件表面缺陷;模具需进密性检测,确保无漏气,防止加压时压力分布不均。装粉时采用振动加料装置(振幅 5-10mm,频率 50-60Hz),分 3-5 层逐步填充钨粉,每层振动 30-60 秒,确保粉末均匀分布,密度偏差≤1%;装粉后需平整粉面,避免出现局部凹陷。压制参数需根据产品规格优化:小型配重件(重量≤1kg)压制压力 200-250...

-

无锡哪里有钨配重件源头厂家

精密抛光工艺分为机械抛光与化学机械抛光(CMP),机械抛光采用羊毛轮配合金刚石抛光膏(粒度 0.5-1μm),转速 1500-2000r/min,抛光时间 20-30 分钟,表面光洁度 Ra≤0.01μm;CMP 适用于超精密表面,采用二氧化硅磨料(粒度 50-100nm)与碱性抛光液,压力 0.1-0.2MPa,转速 50-100r/min,抛光后表面粗糙度 Ra≤0.005μm,满足半导体设备、航空航天等领域对表面精度的要求。加工完成后需进行清洁处理,采用超声波清洗( + 乙醇混合介质,频率 60kHz,时间 30 分钟),去除残留切削液与磨料,烘干后(80-100℃,2 小时)转入表面处...

-

无锡钨配重件多少钱一公斤

模块化创新通过将钨配重件设计为标准模块,提升其适配性与维护便利性。根据不同装备的配重需求,设计系列化标准配重模块(如 10g、20g、50g、100g 等规格),模块采用统一的接口设计,可快速安装与更换。例如,工业自动化生产线的输送设备配重,采用标准钨配重模块,当输送物料重量变化时,可通过增减配重模块调整平衡,无需重新设计定制,维护效率提升 4 倍;在医疗设备中,标准配重模块的应用,使设备在不同诊疗场景下的配重调整更加便捷,降低维护成本。此外,模块化设计与数字化管理的结合,建立配重模块数据库,可根据装备需求快速匹配合适的配重模块,提升选型效率与准确性。助力卫星在轨道运行时调整质心,配合推进系统...

-

广州钨配重件销售

成型工艺是决定钨配重件密度均匀性与尺寸精度的环节,冷等静压成型与模压成型是当前主流技术。冷等静压成型适用于中大型、复杂形状配重件,原理是通过弹性模具在均匀高压下使钨粉紧密堆积,形成致密生坯。该工艺需先设计聚氨酯弹性模具(邵氏硬度 85±5),内壁光洁度 Ra≤0.8μm,根据产品尺寸预留 15%-20% 烧结收缩量;装粉采用振动加料(振幅 5-10mm,频率 50Hz),分 3-5 层填充,每层振动 30 秒,确保密度均匀;压制压力根据产品规格调整,小型配重件(≤1kg)200-250MPa,大型配重件(≥5kg)300-350MPa,保压 3-12 分钟,升压 / 泄压速率 5MPa/s,避...

-

金华哪里有钨配重件源头供货商

航空航天领域的技术突破将推动钨配重件向 “超高精度、极端环境适配” 方向发展。未来 5 年,商业航天、深空探测任务的增加,对航天器姿态控制配重提出更高要求:卫星姿态控制配重需具备 ±0.1g 的密度精度,以确保轨道调整误差≤0.001°;深空探测器着陆系统配重需耐受 - 180℃至 150℃的极端温差,同时具备抗辐射性能,避免宇宙射线导致材料性能衰减。为满足需求,未来航空航天用钨配重件将采用超高纯钨粉(纯度 99.999%)结合热等静压烧结工艺,致密度达 99.8% 以上,密度偏差控制在 ±0.05g/cm³;同时开发钨 - 铼合金配重件(铼含量 3%-5%),低温韧性提升 40%,在极端温差...

-

绍兴哪里有钨配重件供应商

成型工艺是决定钨配重件密度均匀性与尺寸精度的环节,冷等静压成型与模压成型是当前主流技术。冷等静压成型适用于中大型、复杂形状配重件,原理是通过弹性模具在均匀高压下使钨粉紧密堆积,形成致密生坯。该工艺需先设计聚氨酯弹性模具(邵氏硬度 85±5),内壁光洁度 Ra≤0.8μm,根据产品尺寸预留 15%-20% 烧结收缩量;装粉采用振动加料(振幅 5-10mm,频率 50Hz),分 3-5 层填充,每层振动 30 秒,确保密度均匀;压制压力根据产品规格调整,小型配重件(≤1kg)200-250MPa,大型配重件(≥5kg)300-350MPa,保压 3-12 分钟,升压 / 泄压速率 5MPa/s,避...

-

汕头钨配重件厂家直销

的革新是推动钨配重件产业升级的动力。未来,智能化与精密化将成为工艺发展的主旋律。在智能化方面,工业互联网与物联网技术将深度嵌入生产流程。通过在设备关键部位安装传感器,实时采集温度、压力、转速等数据,并借助大数据分析与人工智能算法,对成型、烧结等工序进行精细调控。以粉末冶金烧结过程为例,智能系统可根据实时温度反馈,自动调整加热速率与保温时间,确保烧结后钨配重件的密度均匀性控制在 ±0.5% 以内,极大提升产品质量稳定性。同时,精密加工工艺将实现新突破。超精密数控加工技术能够将钨配重件的尺寸精度控制在 ±0.001mm 级别,表面粗糙度降低至 Ra0.01μm 以下,满足航空航天、医疗器械等领域对...

-

陇南哪里有钨配重件一公斤多少钱

未来钨配重件的表面处理技术将向 “多功能集成、长效化服役” 方向发展。当前涂层存在结合力差(≤5MPa)、耐腐蚀性弱的问题,未来将通过三大技术突决:一是开发梯度涂层,如 “钨过渡层(1μm)- 镍磷合金层(5μm)- 聚四氟乙烯层(3μm)”,利用过渡层缓解界面应力,使涂层结合力提升至 15MPa 以上,同时具备防锈、减摩双重功能;二是自修复涂层,在涂层中嵌入含稀土元素(如镧、铈)的微胶囊(直径 1-3μm),当涂层出现裂纹时,微胶囊破裂释放修复剂,在空气中形成新的防护层,使用寿命延长至 5000 小时以上;三是纳米陶瓷涂层,采用等离子喷涂技术制备氧化铝 - 氧化锆复合涂层(厚度 10-15μ...