商机详情 -

江苏蒸汽轮机汽水分离再热器

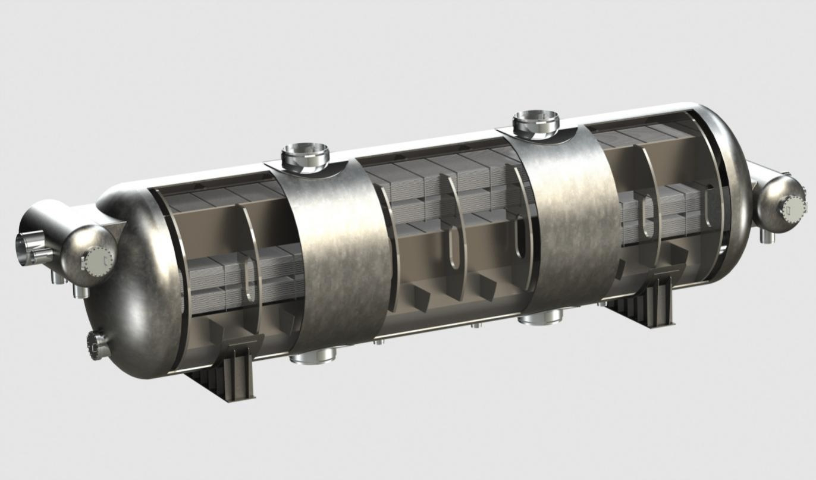

MSR系统的主要任务是在高压缸工作完成后接收蒸汽。在这里,蒸汽经过分离和再热的过程。通过这一过程,原本湿度较高的蒸汽被转变为过热蒸汽,从而明显降低了进入低压缸时对叶片的冲蚀风险。此外,汽水分离再热系统还有助于实现负荷的合理分配,减轻高压缸的工作负担,提高整个系统的运行效率和稳定性。在核电厂运行中,采用的汽轮机组通常依赖于饱和蒸汽,其从蒸汽发生器产出,首先进入高压缸进行能量转换。然而,高压缸末级的排汽湿度高达14.2%,直接进入低压缸可能导致严重的汽蚀和水锤问题,严重缩短机组的使用寿命。为解决这一问题,专门设计了一种关键设备——汽水分离再热器(MSR,MoistureSeparatorandReheater)系统。分离后的水分可回收至给水系统,减少浪费。江苏蒸汽轮机汽水分离再热器

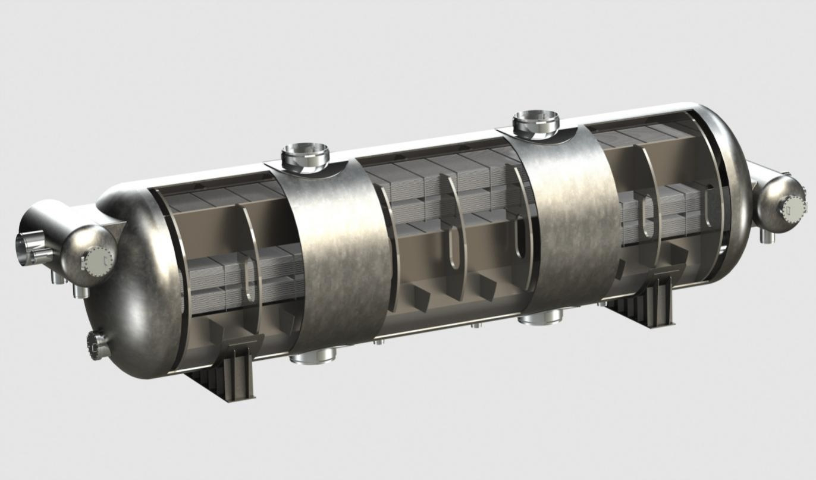

更安全:材料优化与FAC防护设计。技术背景:FAC是湿蒸汽环境下金属表面因流动冲刷和电化学腐蚀共同作用导致的材料流失现象,严重时可引发叶片断裂等重大事故。传统MSR的选材往往难以兼顾耐腐蚀性与经济性,而该公司通过材料科学与工程技术的突破,实现了安全性能的跃升。创新设计:抗腐蚀材料选择:采用高纯度奥氏体不锈钢(如316L改良型)与镍基合金复合材质,表面进行微弧氧化处理,明显提升抗冲刷和耐应力腐蚀能力。流场优化设计:通过计算流体力学(CFD)模拟,优化蒸汽流道结构,降低局部流速突变,减少水滴对管壁的冲击能量。冗余防护层:在关键部位增设碳化硅涂层,形成双重防护屏障,实验证明可将FAC速率降低80%以上。山西卧式汽水分离再热器多级分离再热可进一步提升蒸汽品质。

在当今能源结构不断优化的进程中,核电以其清洁、高效、稳定的特性,成为全球能源供应体系中的重要组成部分。在核电站的能量转换链条里,饱和蒸汽发电是至关重要的一环。饱和蒸汽作为能量的载体,进入汽轮机高压缸后,通过膨胀做功,将蒸汽的内能转化为机械能,驱动汽轮机转子旋转,进而带动发电机发电。然而,这一过程并非一帆风顺,当蒸汽在汽轮机高压缸中完成膨胀做功后,其温度和压力会明显下降,更为关键的是,蒸汽的湿度会剧烈增加,湿度值甚至可达到近15%。

传统MSR技术的局限性与行业痛点:尽管MSR已成为核电汽轮机的标配设备,但传统设计仍存在诸多瓶颈:材料耐蚀性不足:早期MSR多采用奥氏体不锈钢,在湿蒸汽环境下易发生应力腐蚀开裂(SCC)和FAC;人机工程缺陷:内部检修空间狭窄,分离元件更换需停机拆解,维护成本高昂;能效损失问题:传统分离结构压降达5-8kPa,再热系统能耗占比高达0.5%-1%;布置灵活性差:卧式结构占用厂房纵向空间,千兆瓦级机组厂房设计受限;疏水系统失效风险:分离后的疏水若排放不畅,可能引发水击振动或管道腐蚀。这些问题在第三代核电技术对设备可靠性、经济性的严苛要求下愈发凸显,推动行业寻求技术突破。分离器需避免结冰,尤汽水分离再热器在寒冷地区。

汽水分离再热器工作原理。工作原理如下:汽水分离再热器(SWAS)是一种常用于汽轮发电机组的附属设备,主要用于监测水在蒸汽中的含量和成分,以保证蒸汽质量。其工作原理是通过将在蒸汽中运行的水分离出来再进行加热,提高水的温度和压力,确保水不会进行闪蒸,从而保证高质量的蒸汽。具体来说,汽水分离再热器通过将蒸汽中的水分离出来,使得干度提高,再将水加热,然后将加热后的汽水重新混合进入蒸汽中,从而升高整个系统的效率。设计时需考虑抗震性能,确保安全性。山西卧式汽水分离再热器

汽水分离再热器需通过严格水压试验。江苏蒸汽轮机汽水分离再热器

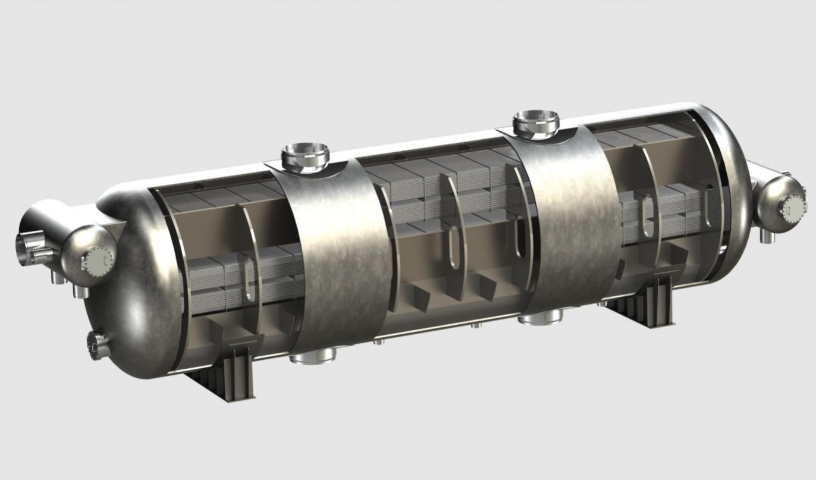

不同类型汽水分离再热器的区别:根据汽水分离再热器的结构和工作原理,可以将其分为伴热式汽水分离再热器和分流式汽水分离再热器两种。伴热式汽水分离再热器:伴热式汽水分离再热器又称为重热式汽水分离再热器,是一种通过加热汽水分离器壁来使分离器壁内的液膜汽化,实现汽水分离的方法。它的优点是结构简单,体积小,具有极高的汽水分离效率和热效率。但是由于其加热方式是通过外加热源对分离器进行加热,因此其加热方式不够均匀,加热温差较大,易造成金属疲劳和热应力裂纹。分流式汽水分离再热器。江苏蒸汽轮机汽水分离再热器