商机详情 -

广西光伏水蓄冷价格对比

在大型城市综合体或产业园区中,水蓄冷技术可作为区域供冷系统的重要组成部分。通过集中制冷、分布式供冷的模式,能够实现规模化节能效果。以广州大学城区域供冷项目为例,其采用水蓄冷技术,覆盖 10 所高校及商业设施,相比传统分散式空调系统,节能率超过 25%,每年可减少约 3 万吨二氧化碳排放。这种区域供冷模式通过集中设置蓄冷罐与制冷机组,利用夜间低谷电储冷,白天为多个建筑集中供冷,不仅提高了能源利用效率,还能统一管理冷量分配,适应不同建筑的负荷需求,在大型园区场景中展现出明显的节能优势与环境效益,为区域性能源优化提供了可行方案。工业园区部署水蓄冷系统,可削减变压器容量需求,节省基建投资。广西光伏水蓄冷价格对比

传统水蓄冷系统依靠人工设定运行策略,在应对负荷波动时存在局限性。而基于 AI 的预测控制算法能实时优化制冷与释冷比例,通过结合天气预报、电价信号以及建筑热惰性等多维度数据,实现全局比较好的运行策略调整。这种智能化控制方式可精细预判冷负荷变化趋势,动态调节蓄冷与放冷节奏,避免人工设定的滞后性与经验偏差。试验数据显示,采用 AI 控制的水蓄冷系统能效可提升 6% - 10%。例如某智能建筑应用该算法后,不仅冷量供应与负荷需求匹配度提高,还通过电价信号自动调整储冷时段,在降低能耗的同时进一步节省了运行成本,为水蓄冷系统的智能化升级提供了可行路径。广西光伏水蓄冷价格对比楚嵘水蓄冷技术降低变压器容量需求,减少企业电力增容投资。

水蓄冷系统的高效运行对运维能力有较高要求,需要专业团队开展水质管理、水温监测及模式切换等工作。若运维不当,可能引发严重事故,如某酒店因运维人员误操作,导致蓄冷罐结冰、管道冻裂,直接损失超过 150 万元。为降低人为操作风险,推广智能运维平台成为重要方向。这类平台具备预测性维护功能,可通过数据分析提前发现设备异常;远程诊断技术则能实时监测系统运行状态,及时调整参数。例如,某数据中心应用智能运维平台后,通过实时监测蓄冷罐温度梯度与水质指标,结合 AI 算法预判设备故障,将人为操作失误率降低 80%。智能运维技术的应用,不仅提升了系统运行的可靠性,还减少了对人工经验的依赖,为水蓄冷技术的规模化推广提供了运维保障。

除传统 EPC(工程总承包)模式外,水蓄冷行业正兴起 BOT(建设 - 运营 - 移交)、BOO(建设 - 拥有 - 运营)等创新商业模式。BOT 模式下,企业负责项目投资建设,通过一定期限的运营权回收成本,期满后将项目移交业主;BOO 模式则允许企业长期持有项目所有权,通过持续运营获取收益。例如某企业以 BOO 模式投资建设某工业园区水蓄冷项目,通过 15 年特许经营权开展冷量供应服务,依托峰谷电价差与节能收益,年收益率超 10%。这类模式将企业收益与项目长期效益挂钩,既能减轻业主初期投资压力,又能激发企业优化系统运行效率的动力,适用于园区、商业综合体等大型项目,为水蓄冷技术的规模化应用提供了灵活的资金运作路径。水蓄冷技术通过“填谷”作用,平衡电网负荷曲线,延缓电网扩容。

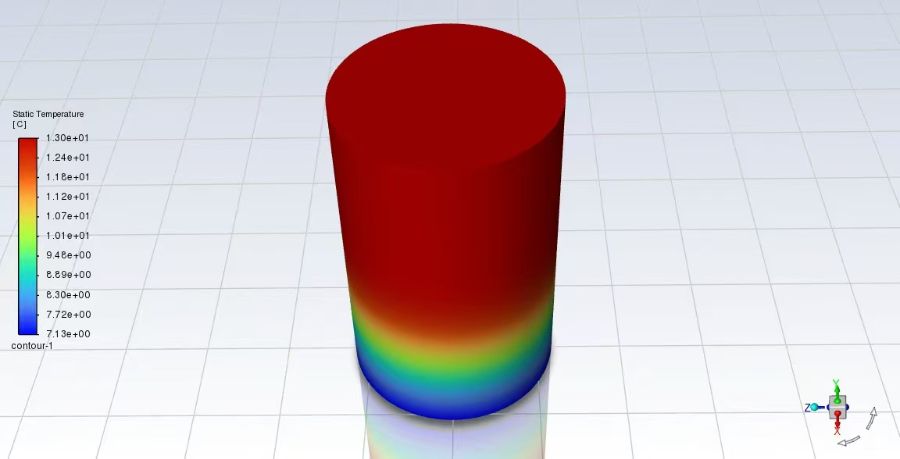

蓄冷罐内冷热水混合会影响储能效率,而分层蓄冷技术通过布水器实现水温分层,能有效减少冷热对流。比如采用八角形布水器时,水温分层精度可达 0.3℃,储能效率可提升 15%。这种技术通过优化水流分布,在蓄冷罐内形成稳定的温度梯度,避免冷量浪费。不过,复杂结构的布水器会增加初期投资成本,需要在成本与效益间做好平衡。实际应用中,需根据项目规模、运行需求及投资预算选择合适的布水器类型,既要考虑提升储能效率带来的长期收益,也要兼顾初期投入的经济性,确保系统在节能与成本控制方面达到比较好效果。水蓄冷技术的电力需求侧管理,每1GW容量减少电网调峰成本1.5亿元。广西光伏水蓄冷价格对比

水蓄冷与光伏结合,夜间蓄冷储存清洁能源,实现“绿电制冷”。广西光伏水蓄冷价格对比

氢能耦合蓄冷系统通过氢燃料电池余热回收实现 “冷 - 热 - 电” 三联供,构建低碳能源利用体系。该系统利用氢燃料电池发电过程中产生的余热作为蓄冷热源,通过溴化锂吸收式制冷机或热泵技术将余热转化为冷量存储,同时满足供电、供热与供冷需求。某示范项目显示,该系统综合能效达 70%,较传统系统提升 30% 以上,CO₂减排率超 85%,实现能源的梯级利用。作为氢能与蓄冷技术的创新结合,其为碳中和园区提供了新路径,既解决了氢燃料电池余热浪费问题,又通过蓄冷系统平衡能源供需,推动建筑供能向零碳、高效方向发展,展现出可再生能源与储能技术耦合的应用潜力。广西光伏水蓄冷价格对比