PCB电路板的报废并非偶然,而是“先天缺陷+后天损耗”共同作用的结果,贯穿从生产制造到终端使用的全流程。据行业统计,普通消费电子PCB报废率约2%-5%,工业级与车规级PCB因环境严苛,报废率可达5%-8%。从制造环节的虚焊、层间分层,到使用中的腐蚀、热老化,再到设计阶段的布线错误、散热不足,甚至意外的物理撞击与静电放电,均可能导致PCB功能失效、无法修复而报废。深入理解这些报废原因,既是降低生产成本的关键,也是提升PCB可靠性设计的重要前提。

一、制造环节缺陷:量产阶段的“先天报废诱因”

一、制造环节缺陷:量产阶段的“先天报废诱因”

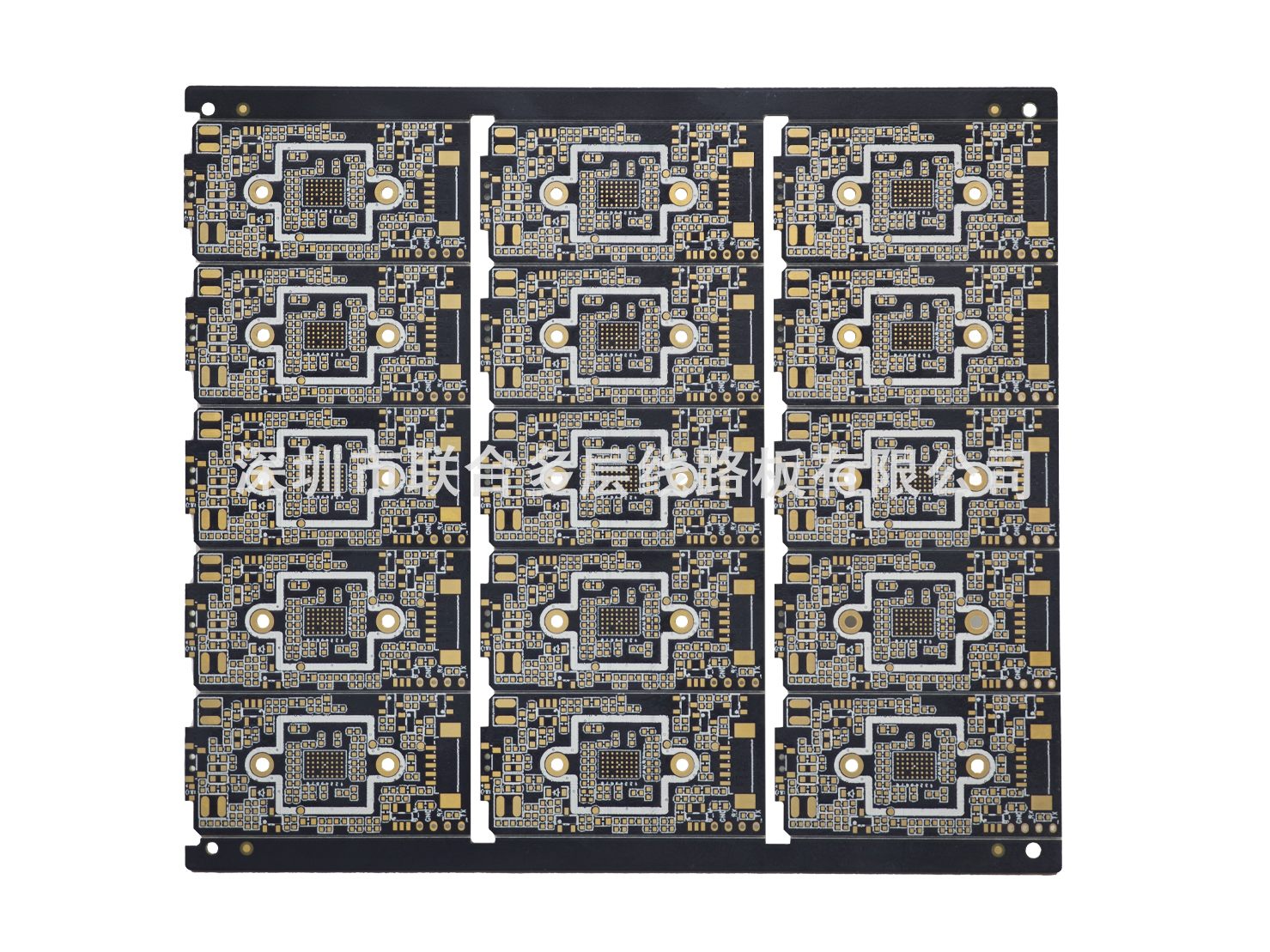

PCB制造需经历蚀刻、层压、焊接、钻孔等20余道复杂工序,任一环节的工艺偏差或质量管控疏漏,都可能导致PCB在出厂前或短期内报废,这类报废占比约30%-40%,重要原因集中在三类:

1. 线路与互联结构失效:通信与供电的“物理阻断”

线路与过孔、焊盘等互联结构是PCB的“血管”,制造缺陷会直接切断信号或电源通路:

蚀刻不良:蚀刻液浓度过高(如酸性蚀刻液H₂SO₄浓度超20%)会导致“过蚀”,0.2mm线宽可能缩小至0.15mm以下,载流能力骤降;浓度过低或喷淋压力不均则会导致“残铜”,相邻线路因残铜短路。

过孔失效:钻孔偏移(偏差超25μm)会导致过孔未完全覆盖焊盘,形成开路;孔壁电镀铜厚度不足15μm(标准≥20μm)会使接触电阻从50mΩ升至500mΩ,信号传输中断。

焊接缺陷:SMT焊接的虚焊(焊点无光泽、呈“豆腐渣状”)、连锡(相邻引脚焊锡桥接),DIP插件的冷焊(焊锡未完全融化),均会导致元器件接触不良。

2. 层压与基材质量问题:结构完整性的“根本破坏”

多层PCB的层压工艺与基材质量直接决定结构稳定性,缺陷会导致PCB在使用中快速失效:

层间分层/气泡:层压温度不均(偏差超10℃)、半固化片未完全固化(固化度<90%),会使多层基材间出现分层或气泡(面积>0.1mm²)。

基材杂质与厚度偏差:基材(如FR-4)含金属杂质会导致绝缘性能下降,耐压测试时出现击穿(绝缘电阻从10¹³Ω降至10⁸Ω);厚度偏差超±10%会导致阻抗控制失效。

3. 表面处理工艺失效:防护能力的“提前丧失”

PCB表面处理(沉金、沉银、OSP)若工艺不当,会加速金属腐蚀,缩短使用寿命:

镀层脱落/氧化:沉金镀层厚度不足1μm(标准≥1.5μm)、沉银镀层钝化不良,会导致镀层在盐雾环境中3个月内氧化发黑,铜箔暴露腐蚀。

OSP膜失效:OSP(有机保焊剂)膜厚度不足0.5μm或烘烤不充分,会导致铜箔在存储过程中氧化,焊接时润湿性差,形成虚焊。

二、使用过程损耗:长期环境作用的“慢性报废”

PCB在使用中受温度、湿度、化学腐蚀等环境因素影响,性能逐渐衰减,超过阈值后报废,这类报废占比约40%-50%,重要原因包括:

1. 腐蚀老化:金属材质的“渐进破坏”

环境中的水分、硫化物、盐雾是导致PCB腐蚀的主要诱因,长期作用会破坏铜箔与镀层:

铜箔氧化与铜绿生成:潮湿环境(RH>80%)中,铜箔与氧气、二氧化碳反应生成铜绿(Cu₂(OH)₂CO₃),这是一种绝缘物质,会完全阻断电流传输。

镀层硫化与腐蚀:工业环境中的H₂S(浓度>0.1ppm)会导致银镀层生成硫化银(Ag₂S),接触电阻飙升。

2. 热应力损伤:温度循环的“疲劳报废”

设备启停、环境温度波动会导致PCB与元器件的热胀冷缩差异,产生热应力,长期累积引发失效:

焊盘脱落与线路断裂:-40℃~125℃温度循环(如汽车电子)会使PCB基材(CTE约13ppm/℃)与铜箔(CTE约17ppm/℃)的热胀冷缩系数差异凸显,铜箔与基材剥离,焊盘脱落。

过孔开裂与层间失效:多层PCB的过孔在温度循环中会因层间应力出现裂纹,导致开路。

3. 电应力损伤:电压电流过载的“瞬时报废”

使用中电压过高、电流过载会导致PCB线路烧毁、元器件击穿,属于突发性报废:

过电压击穿:电源波动、雷击会导致PCB承受超额定电压(如5V PCB瞬间承受20V),绝缘层击穿,线路短路。

过电流烧毁:负载短路、元器件故障会导致线路电流远超额定值(如1A线路通过5A电流),铜箔因焦耳热(Q=I²Rt)烧毁。

三、设计先天隐患:功能实现的“底层报废缺陷”

PCB设计阶段的疏漏会导致其“先天不适”,即使制造与使用过程无问题,也会因设计缺陷提前报废,这类报废占比约10%-15%,重要原因包括:

1. 散热设计不足:高温导致的“性能崩溃”

高功率元器件(如DC-DC转换器、LED驱动)若未预留散热空间或未设计散热结构,会导致局部温度过高,加速老化:

局部过热烧毁:

热聚集导致层间分层:高功率PCB若未设计散热过孔,热量无法传导至背面,层间温度过高,半固化片软化。

2. 布线与阻抗错误:信号传输的“根本障碍”

布线错误、阻抗不匹配会导致PCB无法实现设计功能,即使制造合格也需报废:

布线错误引发串扰:信号线与电源线交叉、高频信号平行布线过长,会导致严重串扰。

阻抗不匹配导致信号衰减:50Ω射频线路若阻抗偏差超±10%,会导致信号反射损耗超标。

3. 结构与封装适配问题:装配与使用的“物理矛盾”

PCB尺寸、孔位设计与设备外壳、元器件封装不匹配,会导致无法装配或使用中损坏:

尺寸偏差导致装配损坏*:PCB设计尺寸与设备外壳间隙不足(如外壳100mm×50mm,PCB 100.5mm×50.5mm),装配时强行挤压导致PCB弯曲变形(弯曲度>1.5%),铜箔断裂,报废;

封装适配错误无法贴片:元器件封装设计错误(如将0402封装设计为0603),导致元器件无法焊接,或焊接后超出外壳空间。

四、外部意外损伤:突发因素的“直接报废”

PCB在运输、安装、使用中可能遭遇意外损伤,属于非预期报废,这类报废占比约5%-10%,重要原因包括:

1. 机械冲击与振动:物理结构的“直接破坏”

跌落、撞击、过度振动会导致PCB机械损伤,尤其柔性PCB(FPC)更易受损:

硬性冲击导致裂纹与脱落:手机、笔记本等便携设备跌落时(如1.5m高度跌落至水泥地),PCB可能出现裂纹、元器件脱落。

长期振动导致焊点松动:汽车、工业设备的长期振动(如10-2000Hz,加速度10g)会导致PCB焊点松动、线路断裂。

2. 静电放电(ESD):瞬间高压的“隐形破坏”

静电放电(电压可达数千伏)会击穿元器件或烧毁线路,且损伤可能具有隐蔽性:

元器件击穿失效:人体静电(如3000V)接触PCB时,会击穿CMOS芯片、射频器件。

线路电弧烧毁:高电压静电会在PCB线路间形成电弧,烧毁铜箔。

3. 异物侵入与污染:功能障碍的“外部诱因”

灰尘、液体、金属碎屑侵入PCB,会导致短路或绝缘性能下降:

液体污染导致短路:咖啡、汗液等液体渗入PCB,会导致线路短路。

金属异物引发故障:装配过程中金属碎屑(如螺丝、锡珠)落在PCB表面,会导致相邻线路短路。

五、PCB报废的预防与应对建议

针对上述报废原因,可从“制造管控、设计优化、使用维护”三方面降低报废率:

1. 制造端:加强AOI(自动光学检测)、X射线检测,严控蚀刻液浓度、层压温度、焊接参数,确保镀层厚度、过孔质量达标,将制造缺陷率控制在0.5%以下;

2. 设计端:优化散热结构(增加散热铜箔/过孔)、严格阻抗与布线规则(避免高频信号平行布线)、适配封装与外壳尺寸,提前通过仿真工具验证性能,避免先天缺陷;

3. 使用端:避免PCB暴露在潮湿/腐蚀环境,控制电压电流稳定,做好防静电(戴防静电手环、使用防静电包装)与防冲击措施(加装缓冲垫),延长使用寿命。

PCB报废的重要逻辑与价值启示

PCB报废的重要逻辑是“缺陷累积超过耐受阈值”——制造缺陷是“先天隐患”,使用损耗是“慢性侵蚀”,设计不足是“底层短板”,外部损伤是“突发诱因”,四者单独或叠加作用,蕞终导致PCB功能失效。理解这些原因不仅能帮助企业降低报废成本(如某PCB工厂通过优化制造工艺,报废率从5%降至1.5%,年节省成本超百万元),更能反向推动PCB设计与制造技术的升级(如针对热应力损伤,开发高CTE匹配的基材)。

对于电子设备企业与PCB从业者而言,识别报废原因、制定预防措施,是提升产品可靠性、控制成本的关键环节,也是推动PCB行业向“高可靠性、长寿命”发展的重要基础。