商机详情 -

铁件真空淬火

真空淬火工艺符合绿色制造理念,具有明显的环境优势。首先,该工艺无需使用盐浴或油浴等传统淬火介质,避免了废盐、废油的产生,减少了危险废物处理成本。其次,真空环境抑制了有害气体排放,如氮氧化物、二氧化硫等,降低了大气污染风险。再者,真空淬火炉采用高效保温材料,热损失率低于15%,较传统淬火炉节能30%以上。此外,该工艺可实现工件表面清洁化,减少了后续清洗工序的水资源消耗。随着环保法规的日益严格,真空淬火工艺因其低污染、低能耗特性,成为热处理行业转型升级的重要方向。真空淬火是一种实现清洁热处理、绿色制造的先进工艺。铁件真空淬火

真空淬火对材料相变动力学的影响体现在原子尺度与介观尺度的双重调控。在原子尺度,真空环境通过消除表面吸附杂质降低了相变时的能量势垒,使奥氏体向马氏体或贝氏体的转变更易启动。具体而言,传统淬火中表面氧化膜的存在会阻碍碳原子的扩散,导致相变前沿推进受阻,形成粗大的片状马氏体;而真空淬火下洁净表面允许碳原子均匀扩散,促进针状马氏体的形成,这种细小组织具有更高的位错密度和更强的加工硬化能力。在介观尺度,气体淬火的流场特性明显影响相变均匀性:高压气体淬火时,气流在材料表面形成湍流层,通过强制对流加速热量传递,使相变在更短时间内完成,减少了非平衡相(如残余奥氏体)的含量;而低压气体淬火时,气流以层流方式流动,热量传递较慢,相变过程更接近等温转变,有利于贝氏体组织的形成。这种多尺度调控机制使真空淬火成为研究相变动力学的理想平台。铁件真空淬火真空淬火可提高金属材料的淬火硬度和组织致密性。

真空淬火技术起源于20世纪中期,随着航空航天工业对高性能材料的需求增长而逐步完善。早期真空炉受限于设备密封性与加热效率,只能处理小型零件;现代真空淬火炉已发展为集高真空度、快速加热、多模式冷却于一体的综合系统,可处理直径超1米、重量达数吨的复杂构件。从技术定位看,真空淬火属于精密热处理范畴,其工艺参数(如真空度、加热速率、冷却介质压力)需与材料成分、零件几何形状准确匹配。例如,高速钢刀具淬火需在1250℃奥氏体化后,采用高压氮气(0.5-2MPa)实现60-100mm的有效淬透深度,而钛合金则需避免氮气冷却以防止氮化钛脆性相生成。这种对工艺细节的严苛要求,使真空淬火成为高级制造领域(如模具、航空发动机叶片)的关键技术。

模具制造是真空淬火的主要应用领域,其关键价值在于满足模具对高硬度、高耐磨性与低变形的综合要求。以塑料模具钢(如P20)为例,真空淬火可在580-620℃回火后获得52-56HRC的硬度,同时因组织均匀性优异,模具型腔尺寸稳定性达±0.02mm/年,满足精密注塑需求。对于冷作模具钢(如Cr12MoV),真空淬火通过控制冷却速度(如采用分级淬火),可在保持60-62HRC硬度的同时,将冲击韧性提升至20J/cm²以上,明显延长模具使用寿命。此外,真空淬火还可处理复杂结构模具:例如,带细长芯棒的压铸模具,通过垂直装炉与高压气淬,可确保芯棒与型腔同步冷却,避免因冷却不均导致的开裂失效。真空淬火通过真空环境保持金属表面的原始清洁度。

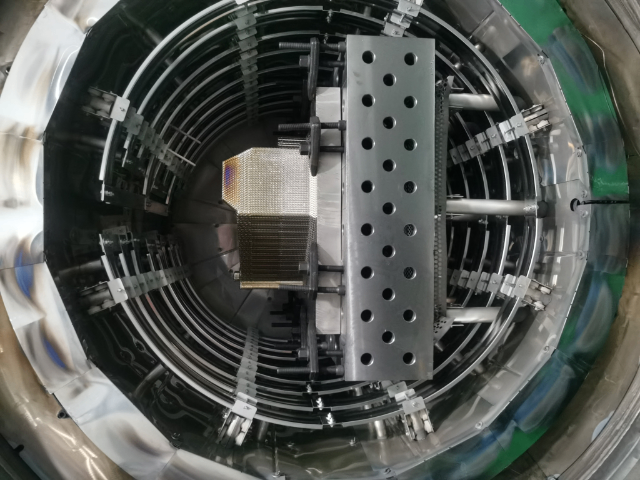

真空淬火炉的关键结构包括加热系统、真空系统、冷却系统与控制系统四大模块。加热系统通常采用电阻带或石墨加热器,通过热风循环装置实现炉内温度均匀性(±1℃),其设计需兼顾辐射传热效率与工件摆放空间。真空系统由机械泵、罗茨泵、扩散泵组成多级抽气结构,可在30分钟内将炉内气压降至工作真空度,同时配备真空计与质量流量计实现气压准确控制。冷却系统分为气淬与油淬两类:气淬系统通过高压风机与导流板实现气体循环,冷却压力可达2MPa;油淬系统则需配备搅拌装置与油温控制系统,确保淬火油流动性与冷却均匀性。控制系统采用PID算法与工业计算机联动,可实时监测并调整温度、气压、冷却速率等参数,同时具备故障诊断与安全联锁功能,保障设备运行稳定性。真空淬火支持多种冷却方式,适应不同材料处理需求。成都铁件真空淬火

真空淬火普遍用于精密模具、轴类、齿轮等强度高的零件制造。铁件真空淬火

真空淬火工艺流程包含预热、真空处理、淬火、回火四大关键环节。预热阶段通过阶梯式升温(通常500-700℃)消除工件内部应力,改善材料可加工性,同时避免直接高温加热导致的裂纹风险。真空处理阶段需将炉内气压抽至10⁻³Pa以下,并保持1-2小时以彻底排除材料内部气体与杂质,此过程对高合金钢尤为重要,可明显降低氢脆风险。淬火环节需根据材料特性选择冷却介质:高速钢、模具钢等可采用高压氮气(0.7-4MPa)实现气淬,而高碳高铬钢则需配合真空淬火油以获得更高硬度。回火阶段通过200-600℃保温处理,可消除淬火应力、提升韧性,同时通过多次回火实现二次硬化效应。整个工艺过程中,温度均匀性控制(±1℃)、真空度稳定性、冷却介质纯度(如氮气需达99.995%)是决定处理质量的关键因素。铁件真空淬火