商机详情 -

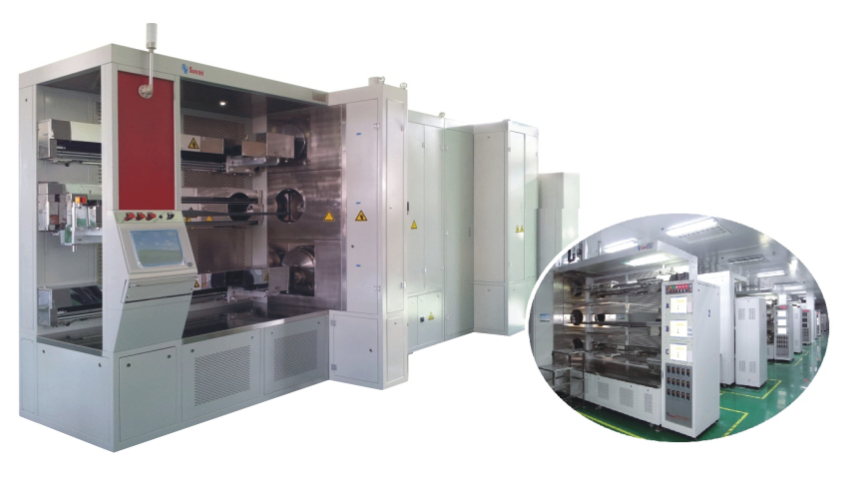

广东8英寸管式炉BCL3扩散炉

随着物联网与大数据技术的发展,管式炉在半导体领域正迈向智能化。未来的管式炉有望集成先进传感器,实现对炉内温度、气氛、压力等参数的实时监测与数据分析。通过大数据算法,可对设备运行状态进行预测性维护,提前发现潜在故障隐患,同时优化工艺参数,进一步提高生产效率与产品质量。半导体管式炉的研发与生产技术不断创新,推动着半导体产业的发展。国内外众多科研机构与企业加大在该领域的投入,通过产学研合作,开发出更先进的管式炉产品。这些创新产品不仅提升了半导体制造的工艺水平,还降低了生产成本,增强了企业在全球半导体市场的竞争力,促进了整个产业的良性发展。管式炉工艺与集成电路制造紧密衔接。广东8英寸管式炉BCL3扩散炉

管式炉在半导体材料的氧化工艺中扮演着关键角色。在高温环境下,将硅片放置于管式炉内,通入高纯度的氧气或水蒸气等氧化剂。硅片表面的硅原子与氧化剂发生化学反应,逐渐生长出一层致密的二氧化硅(SiO₂)薄膜。这一过程对温度、氧化时间以及氧化剂流量的控制极为严格。管式炉凭借其精细的温度控制系统,能将温度波动控制在极小范围内,确保氧化过程的稳定性。生成的二氧化硅薄膜在半导体器件中具有多重作用,比如作为绝缘层,有效防止电路间的电流泄漏,保障电子信号传输的准确性;在光刻、刻蚀等后续工艺中,充当掩膜层,精细限定工艺作用区域,为制造高精度的半导体器件奠定基础。北方6吋管式炉掺杂POLY工艺管式炉为光通信器件制造提供保障。

低压化学气相沉积(LPCVD)管式炉在氮化硅(Si₃N₄)薄膜制备中展现出出色的均匀性和致密性,工艺温度700℃-900℃,压力10-100mTorr,硅源为二氯硅烷(SiCl₂H₂),氮源为氨气(NH₃)。通过调节SiCl₂H₂与NH₃的流量比(1:3至1:5),可控制薄膜的化学计量比(Si:N从0.75到1.0),进而优化其机械强度(硬度>12GPa)和介电性能(介电常数6.5-7.5)。LPCVD氮化硅的典型应用包括:①作为KOH刻蚀硅的硬掩模,厚度50-200nm时刻蚀选择比超过100:1;②用于MEMS器件的结构层,通过应力调控(张应力<200MPa)实现悬臂梁等精密结构;③作为钝化层,在300℃下沉积的氮化硅薄膜可有效阻挡钠离子(阻挡率>99.9%)。设备方面,卧式LPCVD炉每管可处理50片8英寸晶圆,片内均匀性(±2%)和片间重复性(±3%)满足大规模生产需求。

管式炉参与的工艺与光刻工艺之间就存在着极为紧密的联系。光刻工艺的主要作用是在硅片表面确定芯片的电路图案,它为后续的一系列工艺提供了精确的图形基础。而在光刻工艺完成之后,硅片通常会进入管式炉进行氧化或扩散等工艺。以氧化工艺为例,光刻确定的电路图案需要在硅片表面生长出高质量的二氧化硅绝缘层来进行保护,同时这层绝缘层也为后续工艺提供了基础条件。在这个过程中,管式炉与光刻工艺的衔接需要高度精确地控制硅片的传输过程,以避免硅片表面已经形成的光刻图案受到任何损伤。精确温控系统确保炉内温度均匀,提升半导体制造效率,立即咨询!

管式炉的安全系统包括:①过温保护(超过设定温度10℃时自动切断电源);②气体泄漏检测(半导体传感器响应时间<5秒),并联动关闭进气阀;③紧急排气系统(流量>1000L/min),可在30秒内排空炉内有害气体(如PH₃、B₂H₆)。操作人员需佩戴耐酸碱手套、护目镜和防毒面具,并在通风橱内进行有毒气体操作。对于易燃易爆工艺(如氢气退火),管式炉配备防爆门(爆破压力1-2bar)和火焰探测器,一旦检测到异常燃烧,立即启动惰性气体(N₂)吹扫程序。管式炉配备智能控制系统,操作简便,提升生产效率,立即体验!苏州第三代半导体管式炉氧化炉

管式炉助力新型半导体材料研发探索。广东8英寸管式炉BCL3扩散炉

退火是半导体制造中不可或缺的工艺,管式炉在其中表现出色。高温处理能够修复晶格损伤、掺杂剂,并降低薄膜应力。离子注入后的退火操作尤为关键,可修复离子注入造成的晶格损伤并掺杂原子。尽管快速热退火(RTA)应用单位广,但管式炉在特定需求下,仍能提供稳定且精确的退火环境,满足不同工艺对退火的严格要求。化学气相沉积(CVD)是管式炉另一重要应用领域。在炉管内通入反应气体,高温促使反应气体在晶圆表面发生化学反应,进而沉积形成薄膜。早期,多晶硅、氮化硅、二氧化硅等关键薄膜的沉积常借助管式炉完成。即便如今部分被单片式 CVD 取代,但在对薄膜均匀性要求极高、需大批量沉积特定薄膜,如厚氧化层时,管式炉 CVD 凭借其均匀性优势,依旧在半导体制造中占据重要地位。广东8英寸管式炉BCL3扩散炉