商机详情 -

上海钛合金粉末

3D打印锆合金(如Zircaloy-4)燃料组件包壳,可设计内部蜂窝结构,提升耐压性和中子经济性。美国西屋电气通过EBM制造的核反应堆格架,抗蠕变性能提高50%,服役温度上限从400℃升至600℃。此外,钨铜复合部件用于聚变堆前列壁装甲,铜基体快速导热,钨层耐受等离子体侵蚀。但核用材料需通过严苛辐照测试:打印件的氦脆敏感性比锻件高20%,需通过热等静压(HIP)和纳米氧化物弥散强化(ODS)工艺优化。中广核已建立全球较早3D打印核级部件认证体系。

钛合金是3D打印领域广阔使用的金属粉末之一,因其高的强度重量比、耐腐蚀性和生物相容性而备受青睐。通过选择性激光熔化(SLM)技术,钛合金粉末被逐层熔融成型,可制造复杂航空部件如涡轮叶片、发动机支架等。其致密度可达99.5%以上,力学性能接近锻造材料。近年来,科研团队通过优化粉末粒径(15-45μm)和工艺参数(激光功率、扫描速度),进一步提升了零件的抗疲劳性能。此外,钛合金在医疗植入物(如人工关节)领域的应用也推动了低氧含量(<0.1%)粉末的开发。不锈钢粉末合作金属粉末的回收利用技术可降低3D打印成本并减少资源浪费。

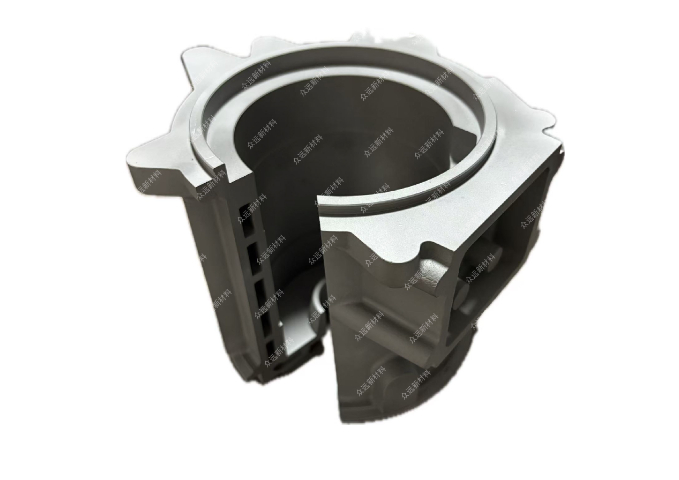

铝合金(如AlSi10Mg)在汽车制造中主要用于发动机支架、悬挂系统等部件。传统铸造工艺受限于模具复杂度,而3D打印铝合金粉末可通过拓扑优化设计仿生结构。例如,某车企采用3D打印铝合金制造发动机支架,重量减轻30%,强度提升10%,同时实现内部随形水道设计,冷却效率提高50%。在电子散热领域,某品牌服务器散热片通过3D打印铜铝合金复合结构,在相同体积下散热面积增加3倍,功耗降低18%。但铝合金粉末易氧化,打印过程中需严格控制惰性气体保护(氧含量<50ppm),否则易产生气孔缺陷。

模仿蜘蛛网的梯度晶格结构,3D打印钛合金承力件的抗冲击性能提升80%。空客A350的机翼接头采用仿生分形设计,减重高达30%且载荷能力达15吨。德国KIT研究所通过拓扑优化生成的髋关节植入体,弹性模量匹配人骨(3-30GPa),术后骨整合速度提升40%。但仿生结构支撑去除困难:需开发水溶性支撑材料(如硫酸钙基材料),溶解速率控制在0.1mm/h,避免损伤主体结构。美国3D Systems的“仿生套件”软件可自动生成轻量化结构,设计效率提升10倍。

荷兰MX3D公司采用的

电弧增材制造(WAAM)打印出12米长不锈钢桥梁,结构自重4.5吨,承载能力达20吨。关键技术包括:① 多机器人协同打印路径规划;② 实时变形补偿算法(预弯曲0.3%);③ 在线热处理消除层间应力。阿联酋的“3D打印未来大厦”项目采用钛合金网格外骨骼,抗风荷载达250km/h,材料用量比较传统钢结构减少60%。但建筑规范滞后:中国2023年发布的《增材制造钢结构技术标准》将打印件强度折减系数定为0.85,推动行业标准化。 钛合金因其优异的比强度和生物相容性,成为骨科植入物3D打印的先选材料。丽水金属粉末

选择性激光熔化(SLM)技术通过逐层熔化金属粉末实现复杂金属构件的高精度成型。上海钛合金粉末

3D打印铌钛(Nb-Ti)超导线圈通过拓扑优化设计,临界电流密度(Jc)达5×10⁵ A/cm²(4.2K),较传统绕制工艺提升40%。美国MIT团队采用SLM技术打印的ITER聚变堆超导磁体骨架,内部集成多级冷却流道(小直径0.2mm),使磁场均匀性误差<0.01%。挑战在于超导粉末的低温脆性:打印过程中需将基板冷却至-196℃(液氮温区),并采用脉冲激光(脉宽10ns)降低热应力。日本住友电工开发的Bi-2212高温超导粉末,通过EBM打印成电缆芯材,77K下传输电流超10kA,但生产成本是传统法的5倍。上海钛合金粉末