商机详情 -

还原染料

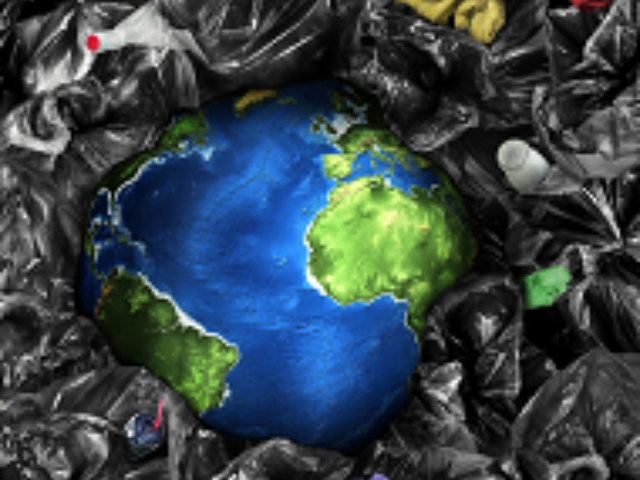

常见有颜色的无机化合物,如铜的盐类或氧化物,虽然显蓝色,但难以在织物上留下持久痕迹。若要利用其颜色,需将其研磨成细粉,并与需染色的物质混合。例如,青花瓷的制作便是在釉料中融入铜料和钴料,再经窑炉烧结,使色彩固定于釉料之中。补色表展示了光与物体相互作用时产生的颜色变化。当一束光照射到物体上,若红色光被吸收,我们会观察到物体呈现青色。若物体能吸收多种光波,我们所见的颜色将是这些补色的混合,例如黄光与蓝光被吸收后,物体将呈现紫红色。若所有光波都被均匀部分吸收,则物体呈现灰色。环保染料的使用趋势日益增加,旨在减少对环境的负面影响。还原染料

色称:色称表示染料的基本颜色。我国采用了30个色泽名称:嫩黄、黄、金黄、深黄、橙、大红、红、桃红、玫红、品红、红紫、枣红、紫、翠蓝、湖蓝、艳蓝、深蓝、绿、艳绿、深绿、黄棕、红棕、棕、深棕、橄榄绿、草绿、灰、黑等。颜色的名称可加适当的形容词如“嫩”、“艳”、“深”三个字,取消了过去习惯使用的淡、亮、暗、老、浅等形容词,但由于习惯至今还仍沿用。同时,有时还以天然物的颜色来形容染料的染色,如“天蓝”、“果绿”、“玫瑰红”等。北京活性染料市场价格染料在皮革工业中也是重要组成,影响皮革的外观和手感。

染料的概念与分类:染料,作为能使纤维材料呈现色彩的有色有机化合物,其选择并非任意。要成为合格的染料,必须满足四个关键条件:首先,它必须能够染出一定浓度的颜色,即具备足够的染色提升率;其次,染料需与纺织材料有良好的结合力,也就是所谓的亲和力或直接性;再者,染料需具备在水中溶解或经化学作用溶解的能力;然后,染色后的颜色在纺织材料上需保持一定的耐久性,即染色牢度要高,不易褪色或变色。然而,值得注意的是,虽然某些有色物质不溶于水且对纤维无亲和力,无法深入纤维内部染色,但它们可以通过粘合剂机械地固着在织物上,这类物质通常被称为颜料。颜料与分散剂、吸湿剂等混合研磨后,可制成涂料,涂料也可用于染色,但其在印花领域的应用更为普遍。

随着数字化技术的发展,数字颜料在艺术领域得到了普遍应用,未来这一趋势有望进一步加强。总之,颜料和染料在色彩应用领域中各有千秋。染料以其透明度高、溶解性好、与纺织品兼容等特点,在纺织品染色和油墨印刷等领域占据重要地位;而颜料则以其遮盖力强、耐久性好、耐候性优等特点,在涂料、油漆、塑料和建筑材料等领域发挥着重要作用。理解这两者之间的区别,有助于我们根据实际需求选择合适的着色剂,创造出更加丰富多彩的色彩世界。纺织品的用途决定了对染料牢度的不同要求。

1858年,霍夫曼在用四氯化碳处理苯胺时,也得到一种染料,呈红色,称为碱性品红。两年后,他又用苯胺蓝。在苯胺蓝的基础上,霍夫曼相继制得了多种合成染料,如碱性蓝、醛绿、碘绿等等。苯的环状结构学说建立以后,为染料等有机化合物的进一步人工合成指明了方向。1868年,德国人格雷贝和里伯曼通过对茜素结构的研究,以爆焦油中的蒽为原料,人工合成了头一种元素染料苯素。1878年,德国化学家又实现了将靛红还原为靛蓝。在同一时期,人们还合成了一结偶氮染料,1858年,格里斯发现重氮化合反应,6年后将重氮盐偶合成功,为一系列偶氮染料的合成打下了基础。于是,1884年波蒂格较为顺利地合成了刚果红染料。这样,到19世纪后半叶,合成染料工业已发民成为有机合成工业的“王冠”。20世纪初,这一工业有了更大的发展。在化妆品行业,染料用于改善产品的视觉效果,让产品更具吸引力。河南尼龙用染料供应商

水溶性染料常用于纺织品染色,而油溶性染料则适用于塑料和涂料。还原染料

这些技术包括载体法、高温高压法和高温热熔法,它们通过不同的手段使纤维膨化,增大纤维分子间的空隙。同时,加入助剂可以提升染料分子的扩散速度,使染料能够顺利进入被膨化和增大的纤维空隙中,并通过分子间引力和氢键与纤维固着,从而完成对涤纶的染色。由于分散染料在水中的溶解度非常低,因此需要借助染料和溶液中的分散剂来制备染液。此外,为防止分散染料及涤纶在高温和碱的作用下发生水解,分散染料的染色过程通常在弱酸性环境下进行。还原染料