商机详情 -

脉冲调制叶绿素荧光仪费用

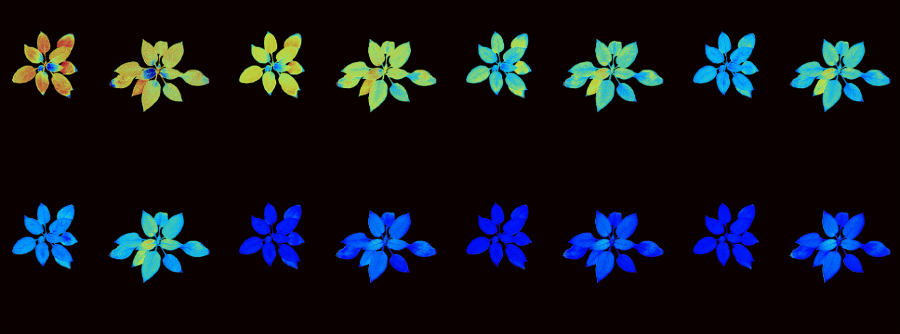

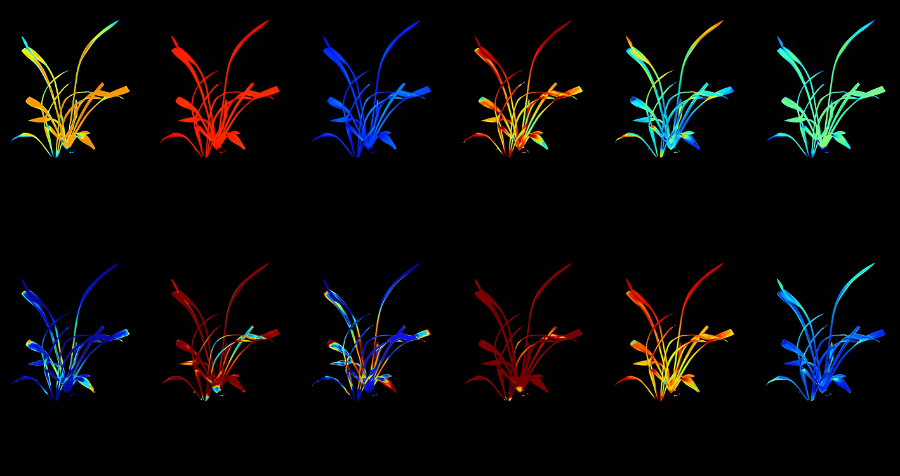

高校用叶绿素荧光成像系统的科研基础功能,是师生开展光合作用机制研究不可或缺的重点数据支撑工具。系统采用高精度的光学传感器与复杂的算法模型,能够精确检测电子传递速率(ETR)、热耗散系数(NPQ)等多达十余项关键参数。在微观层面,它可以对单叶细胞进行纳米级分辨率的荧光成像,捕捉单个叶绿体的能量代谢动态;在宏观层面,又能实现对整株植物的多方面扫描,获取植物不同生长阶段的光合生理指标。在基础科研中,研究人员利用该系统,通过对比野生型与突变体植株的荧光参数差异,能够快速定位与光合作用相关的基因。例如,在研究某一未知基因功能时,可将该基因敲除后的突变体与正常植株置于相同实验条件下,通过分析其荧光参数的异常变化,初步判断该基因是否参与光合电子传递链的调控。此外,系统还能与分子生物学技术紧密结合,通过Westernblot、qPCR等手段,同步探究转录因子对光系统蛋白表达的调控作用,实现从基因表达到生理功能的跨层次、多维度研究。光合作用测量叶绿素荧光仪能够精确检测植物叶片的叶绿素荧光信号。脉冲调制叶绿素荧光仪费用

中科院叶绿素荧光成像系统在植物生理生态、分子遗传、作物学等多个科研领域应用广,为众多基础性和应用性研究提供关键的数据支撑。在植物与环境互作研究中,通过测量植物在不同光照强度、CO₂浓度、土壤肥力等环境条件下的荧光参数变化,可系统揭示植物的环境适应策略和生态位特征;在光合作用机制研究中,能助力解析光系统Ⅰ、光系统Ⅱ的功能协同与调控规律,以及能量传递的分子路径。同时,该系统为跨学科研究提供了重要的技术平台,促进植物学与生态学、农学、林学、环境科学等学科的交叉融合,丰富了研究视角和方法,推动了一系列科研创新成果的产出。植物分子遗传研究叶绿素荧光成像系统价格植物栽培育种研究叶绿素荧光仪具有出色的环境适应性,能够在多种环境条件下稳定运行。

高校用叶绿素荧光仪在学生综合能力培养方面发挥着积极且重要的作用,通过系统的实验操作过程培养学生的实践技能和科研素养。学生在使用仪器的过程中,需要逐步掌握参数设置的原理、样本采集与处理的规范方法、数据记录的严谨流程以及基础数据分析的技巧,从而明显提升实验操作的规范性和科学严谨性。同时,基于仪器获取的数据进行结果讨论、误差分析和结论推导的过程,能够有效锻炼学生的数据分析能力、逻辑思维能力和问题解决能力,为他们今后从事专业科研工作、参与实际生产实践或继续深造打下坚实的实验基础和科研思维基础。

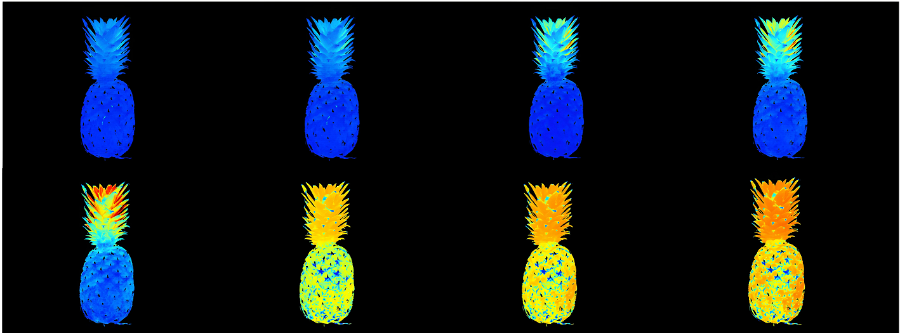

中科院叶绿素荧光成像系统在科研成果转化过程中发挥着重要的桥梁作用,其获取的丰富光合生理数据能够为农业生产优化、生态环境保护、植物资源开发等实际领域提供科学参考。在作物改良方面,通过系统分析不同作物品种在不同生长阶段和环境条件下的荧光参数差异,能为培育高光效、抗逆性强、品质优良的作物品种提供直接的生理指标依据;在生态修复研究中,可通过评估不同植物种类对盐碱地、重金属污染区等特定环境的适应能力和光合表现,为制定科学合理的植被恢复方案提供数据支持。这种将基础研究成果与实际应用需求紧密结合的特点,有效推动了科研成果从实验室走向生产实践,助力解决农业生产和生态保护中的实际问题。植物栽培育种研究叶绿素荧光成像系统具备多项先进功能,能够满足复杂科研需求。

植物表型测量叶绿素荧光成像系统在植物科学研究与农业生产中展现出广阔的应用场景。在作物育种领域,该系统可通过高通量荧光成像筛选水稻、玉米等作物的光系统突变体,利用Fv/Fm成像图谱快速定位光合效率异常的株系;植物生理生态研究中,科研人员借助其便携型成像模块,可野外监测干旱胁迫下叶片NPQ(非光化学淬灭)的空间分布变化;在智慧农业场景里,搭载于移动平台的荧光成像系统能生成大田作物的光合效率热图,为精确灌溉与变量施肥提供表型依据。从实验室模式植物的微观研究到田间作物的宏观监测,该系统实现了植物表型测量的全尺度覆盖。植物病理叶绿素荧光成像系统的应用场景涵盖农作物病害监测、植物抗病性鉴定、病原菌致病性评估等领域。四川叶绿素荧光成像系统定制

光合作用测量叶绿素荧光成像系统为提高光合作用效率的相关研究提供了关键的技术支持。脉冲调制叶绿素荧光仪费用

植物分子遗传研究叶绿素荧光成像系统在基因定位研究中应用广,可通过对比野生型与突变体的荧光参数差异定位光合相关基因。当某一基因发生突变导致光合功能异常时,叶绿素荧光参数(如Fv/Fm值降低、NPQ值升高等)会出现特征性变化,结合遗传图谱分析,可将目标基因定位到染色体特定区域。在分子育种中,该技术可辅助筛选与高光效相关的基因位点,为作物光合性状的分子标记辅助选择提供依据,同时也可用于研究叶绿体基因组变异对光合功能的影响,探索细胞质遗传规律。脉冲调制叶绿素荧光仪费用