商机详情 -

光系统II叶绿素荧光仪定制

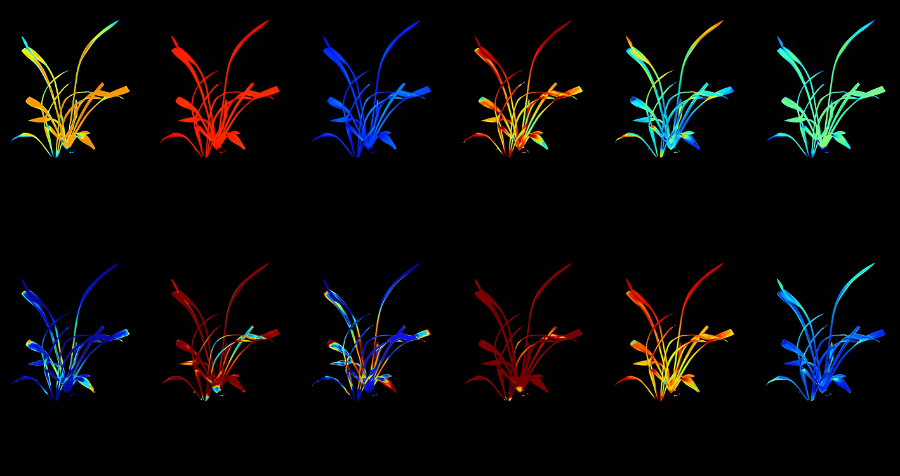

高校用叶绿素荧光成像系统的科研基础功能,是师生开展光合作用机制研究不可或缺的重点数据支撑工具。系统采用高精度的光学传感器与复杂的算法模型,能够精确检测电子传递速率(ETR)、热耗散系数(NPQ)等多达十余项关键参数。在微观层面,它可以对单叶细胞进行纳米级分辨率的荧光成像,捕捉单个叶绿体的能量代谢动态;在宏观层面,又能实现对整株植物的多方面扫描,获取植物不同生长阶段的光合生理指标。在基础科研中,研究人员利用该系统,通过对比野生型与突变体植株的荧光参数差异,能够快速定位与光合作用相关的基因。例如,在研究某一未知基因功能时,可将该基因敲除后的突变体与正常植株置于相同实验条件下,通过分析其荧光参数的异常变化,初步判断该基因是否参与光合电子传递链的调控。此外,系统还能与分子生物学技术紧密结合,通过Westernblot、qPCR等手段,同步探究转录因子对光系统蛋白表达的调控作用,实现从基因表达到生理功能的跨层次、多维度研究。植物栽培育种研究叶绿素荧光成像系统在科研领域具有广阔用途,尤其在植物表型组学研究中发挥着重要作用。光系统II叶绿素荧光仪定制

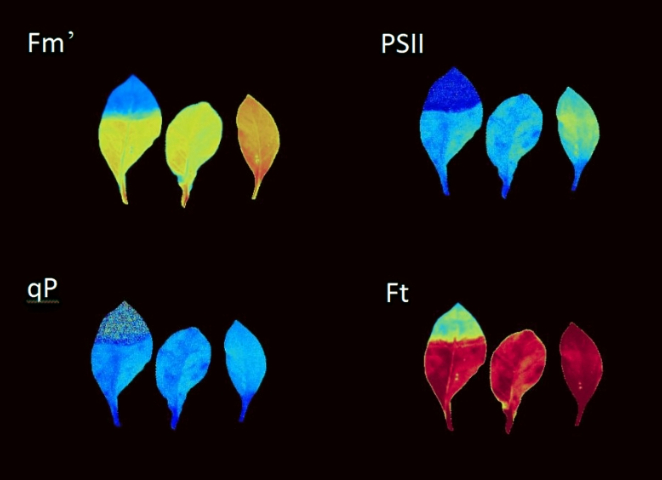

智慧农业叶绿素荧光仪具备多项先进功能,能够满足现代农业对高效、精确监测的需求。仪器配备高分辨率成像系统,能够清晰捕捉叶片表面荧光分布,揭示光合作用的空间异质性;其多参数分析模块可自动计算Fv/Fm、ΦPSII、qP、NPQ等关键荧光参数,帮助用户快速评估作物光合状态。仪器还支持时间序列监测,能够记录作物在不同时间段的光合变化趋势,适用于研究作物昼夜节律、环境胁迫响应等生理过程。此外,仪器具备数据存储与导出功能,便于长期数据积累与后续分析,为农业决策提供数据支持。多光谱叶绿素荧光成像系统费用植物表型测量叶绿素荧光成像系统在技术性能上具备多维度的明显优势。

植物生理生态研究叶绿素荧光成像系统在教学与科普活动中也具有重要应用价值。该系统能够直观展示植物光合作用的过程与机制,帮助学生和公众更好地理解植物生理生态学的基本原理。在教学实验中,学生可以通过操作该系统,观察不同环境条件下植物荧光参数的变化,增强实验动手能力和数据分析能力。系统生成的图像和数据可用于制作教学课件与科普展示材料,提升教学内容的可视化与互动性。此外,该系统还可用于科普展览与公众开放日活动,通过现场演示与讲解,激发公众对植物科学与生态保护的兴趣,推动科学知识的普及与传播。

植物表型测量叶绿素荧光仪在科研领域具有重要用途,是研究植物光合机制和环境响应的重点工具。通过该仪器,研究人员可以深入探讨光系统II的能量分配机制、光抑制与光保护过程、以及植物对非生物胁迫的适应策略。仪器提供的高通量成像能力使其成为植物表型组学研究的重要平台,能够高效获取大量生理数据,支持大数据分析与建模。此外,该仪器还可用于转基因植物的光合性能评估,为功能基因组学研究提供表型证据。在生态学研究中,该仪器可用于分析不同生态系统类型中植物群落的生产力差异,揭示环境因子对光合作用的调控机制,为全球碳循环研究提供基础数据支持。高校用叶绿素荧光成像系统的科研基础功能,是师生开展光合作用机制研究不可或缺的重点数据支撑工具。

同位素示踪叶绿素荧光仪为光合作用中能量与物质协同机制的研究提供了创新手段,具有重要的研究价值。它通过荧光与同位素信息的耦合分析,帮助研究者发现“能量转化效率-物质积累速率”的量化关系,丰富光合生理理论;其获取的联动数据为构建光合作用的“能量-物质”耦合模型提供基础,推动对光合产物形成机制的精确理解。相关研究成果不仅可为作物高光效育种、品质改良提供理论支持,还能为生态系统中碳氮循环与植物光合功能的关联研究提供新视角,促进植物生理学、农学、生态学等学科的交叉发展。大成像面积叶绿素荧光仪为植物群体光合研究提供了全新的技术手段,具有重要的研究意义和应用价值。内蒙古光系统II叶绿素荧光成像系统

植物表型测量叶绿素荧光成像系统能够通过光学传感器阵列,并将其转化为可视化的荧光成像图谱。光系统II叶绿素荧光仪定制

植物表型测量叶绿素荧光成像系统的技术重点建立在光生物学与数字图像处理的交叉理论基础上。其工作原理为:系统首先发射调制频率可调的脉冲光(1-10kHz)激发叶绿素分子,通过电荷耦合器件(CCD)相机捕捉荧光信号,再利用锁相放大技术分离背景光干扰,从而生成荧光参数的二维分布图。先进型号配备双波长激发光源(如470nm蓝光与520nm绿光),可分别诱导光系统Ⅱ与光系统Ⅰ的荧光响应,结合荧光寿命成像(FLIM)技术,实现光合机构动态变化的时空解析。这种技术设计将复杂的荧光参数转化为直观的图像信息,大幅提升了植物表型测量的效率与准确性。光系统II叶绿素荧光仪定制