商机详情 -

新疆试剂近红外二区显微成像系统

肾脏滤过功能成像:从肾小球到肾小管的动态解析近红外二区显微成像系统通过1200nm荧光标记的肾小球滤过标志物(如菊粉类似物),实现肾脏滤过与重吸收功能的实时监测。在急性肾损伤模型中,可观察到肾小球滤过屏障的损伤程度(荧光物质漏出量增加2.3倍),并追踪肾小管上皮细胞对滤过蛋白的重吸收效率(内吞速率下降50%)。系统独有的“滤过-重吸收”动力学分析模块,能自动计算肾小球滤过率(GFR)与肾小管重吸收率(TRF),与传统肌酐消除率检测的相关性达0.92,为肾脏疾病的功能评估提供可视化新方法。该系统通过近红外二区光声成像,量化肿块组织血氧分布与微血管密度的实时变化。新疆试剂近红外二区显微成像系统

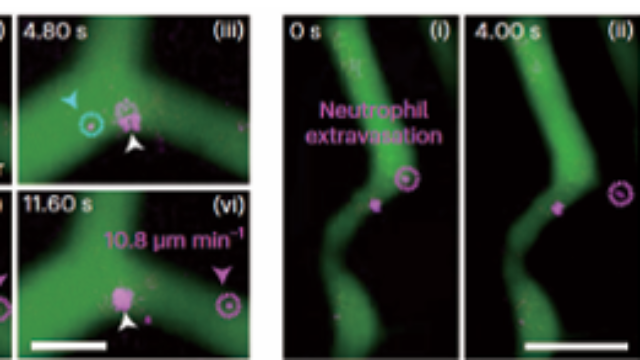

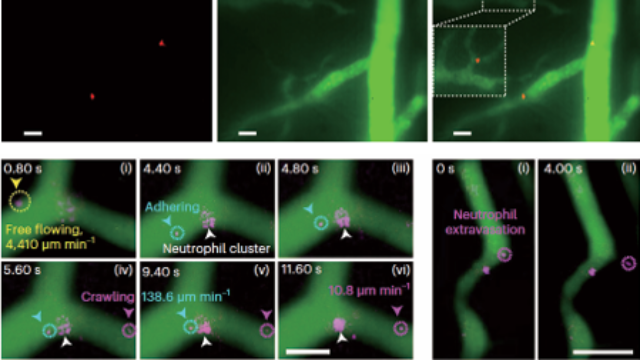

免疫细胞动态监测:从迁移到活化的全程记录利用CFSE标记的T细胞(1050nm荧光),系统在近红外二区追踪免疫细胞在肿块组织的迁移轨迹。在CAR-T医治实验中,可观察到CAR-T细胞在肿块边缘的“爬行”运动(速度12μm/min)及与肿瘤细胞的动态接触(平均作用时间3分钟),同步通过钙信号成像评估T细胞活化程度。这些动态数据与肿块缩小率(R²=0.86)直接关联,为免疫细胞医治的疗效预测提供新范式。 双光子激发技术结合近红外二区探测,为系统带来亚细胞级分辨率的成像能力。天津成像系统近红外二区显微成像系统24小时服务配备高数值孔径物镜的近红外二区系统,提升微弱荧光信号的收集效率。

微创光纤成像:深部组织的原位观测基于光纤阵列设计的显微探头(直径0.5mm),使近红外二区成像系统可通过颅骨钻孔(直径1mm)实现小鼠脑深部核团(如黑质、纹状体)的长期观测。在帕金森病模型中,该探头配合1200nm荧光探针标记多巴胺能神经元,连续7天追踪细胞凋亡过程,信号稳定性误差<5%。相较传统开颅成像,术后扩散率降低80%,动物存活率提升至95%。双模态光声-荧光成像模块集成,为近红外二区显微成像系统构建结构与功能的双重解析能力。

眼部血管生成成像:新生血管疾病的早期诊断系统利用近红外二区光声显微成像,以50μm分辨率可视化眼部新生血管。在湿性年龄相关性黄斑变性模型中,可早期检测脉络膜新生血管的芽生数量(较传统眼底造影提前1周发现),并量化血管分支的分形维数(从1.6降至1.3)。配合荧光成像标记的血管内皮生长因子(VEGF)受体,可构建“VEGF表达-血管生成”的动态关联模型,如发现新生血管区域的VEGF受体荧光强度较正常高2.8倍,为抗VEGF药物的疗效预测提供影像学指标。近红外二区显微成像系统的高通量载物台,支持多样本并行成像提升实验效率。

植物光系统成像:光合作用的动态监测创新性应用于植物研究,系统通过近红外二区荧光成像监测光合作用相关蛋白的动态变化。在拟南芥研究中,可观察到光系统Ⅱ(PSⅡ)蛋白在强光下的可逆磷酸化(1100nm荧光强度变化30%),并量化类囊体膜的堆叠状态(偏振荧光信号变化25%)。该技术与光合效率测量(如叶绿素荧光参数Fv/Fm)的相关性达0.88,为植物逆境生理研究提供非破坏性的实时监测手段,助力作物抗逆性改良。该系统通过近红外二区光声显微成像,可视化100μm以下的肿块新生血管网络。

该系统在近红外二区可视化免疫细胞与肿瘤细胞的相互作用过程。贵州全光谱近红外二区显微成像系统代加工

近红外二区显微成像系统的用户自定义脚本功能,支持个性化实验流程开发。新疆试剂近红外二区显微成像系统

高通量药物筛选平台:加速临床前研发系统的96孔板适配载物台支持同时对24个样本进行动态成像,配合AI自动分析算法,可在24小时内完成100种候选化合物的初步筛选。在炎症模型中,通过1100nm荧光标记的IL-6探针,量化药物干预后炎症因子的释放抑制率,自动生成效力排序(EC50值),较传统ELISA检测效率提升20倍,且能保留细胞空间分布信息,避免均质化检测的局限性。近红外二区显微成像系统的AI辅助诊断模块,自动识别病变区域并生成量化分析报告。新疆试剂近红外二区显微成像系统