商机详情 -

黑龙江荧光X射线-荧光双模态成像系统生产过程

磁兼容设计:多模态影像的互补融合系统的模块化设计支持与MRI设备联动,先通过X射线-荧光双模态获取骨骼结构与分子标记数据,再用MRI补充软组织信息(如肿块周围水肿),形成“骨骼-肿块-微环境”的多元化评估。在脊柱肿块研究中,双模态与MRI的融合影像可同时显示椎骨破坏(X射线)、肿瘤细胞分布(荧光)及脊髓压迫程度(MRI),为手术方案设计提供三维立体参考,较单一模态的信息完整性提升60%。低剂量X射线扫描(<1mGy)与高灵敏度荧光检测结合,实现长期纵向的骨骼分子成像。该系统在骨发育研究中通过X射线追踪骨骼生长板变化,荧光标记生长因子表达动态。黑龙江荧光X射线-荧光双模态成像系统生产过程

骨微结构与分子互作:高分辨双模态解析系统的X射线显微成像(5μm分辨率)可清晰显示骨小梁的连接度(Conn.D)与厚度(Tb.Th),而荧光显微模块(1μm分辨率)能标记破骨细胞(TRAP探针)的活性位点。在骨质疏松模型中,双模态成像发现骨小梁断裂处的破骨细胞荧光强度较完整区域高2.3倍,且X射线所示的骨密度下降与荧光标记的RANKL表达呈正相关(r=0.87),这种“结构-分子”的关联分析为抗骨吸收药物研发提供直接靶点证据。在骨创伤修复中,系统通过X射线评估骨折愈合进程,荧光标记血管内皮生长因子表达。湖南小动物X射线-荧光双模态成像系统大概价格双模态探头的模块化设计支持灵活切换X射线分辨率(5-50μm)与荧光检测灵敏度。

骨血管神经互作研究:双模态成像的创新应用通过X射线血管造影(微球标记)与荧光标记的神经纤维(GFP转基因小鼠),系统在骨关节炎模型中观察到血管翳区域的神经纤维密度较正常关节高2倍,且血管与神经的空间距离<20μm,提示“血管-神经”交互作用可能参与疼痛发生。这种跨系统的双模态成像技术,为骨疾病的疼痛机制研究提供新视角,助力开发靶向血管神经交互的镇痛疗法。 X射线—荧光双模态成像系统的三维可视化软件,立体呈现骨骼微结构与肿瘤细胞浸润路径。

双模态光谱分析:骨骼成分与分子探针的同步检测系统的X射线荧光光谱(XRF)功能可分析骨矿物质成分(如Ca/P比),同时近红外荧光通道检测探针信号,在骨矿化障碍疾病中实现“成分-分子”联合分析。在佝偻病模型中,XRF显示骨Ca/P比从1.67降至1.42,荧光标记的维生素D受体表达下降35%,两者的相关性达0.89,为疾病机制研究提供化学组成与分子调控的双重证据,较单一检测手段更多元化揭示病理本质。双模态探头的模块化设计支持灵活切换X射线分辨率(5-50μm)与荧光检测灵敏度。高灵敏度荧光探测器与微焦斑X射线源集成,使系统实现骨微结构与分子信号的双重解析。

双模态影像的3D打印模型验证:骨科器械的仿生优化将双模态成像数据(X射线骨结构+荧光血管分布)导入3D建模软件,可生成仿生骨骼支架的设计参数,如根据X射线的骨小梁孔隙率(50-60%)设计支架孔径,依据荧光血管密度(100-150个/mm²)规划血管通道。打印的支架在动物模型中通过双模态复查,显示骨整合效率较传统支架高3倍,且荧光标记的血管内皮细胞可长入支架内部,验证了影像指导设计的有效性,为个性化骨科器械开发建立“影像-设计-验证”闭环。X射线—荧光双模态成像系统融合解剖结构与分子标记,实现骨骼病变与肿瘤细胞的同步可视化。广西近红外二区X射线-荧光双模态成像系统24小时服务

双模态成像的光谱分离技术,消除X射线散射对荧光信号的干扰,提升数据纯净度。黑龙江荧光X射线-荧光双模态成像系统生产过程

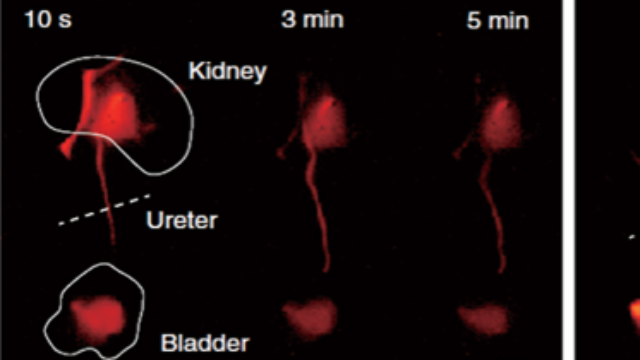

双模态成像的伦理优化:减少动物使用的3R原则实践通过双模态成像的纵向监测(如每周1次),可在同一只动物上获取骨骼疾病的全程数据,较传统处死取材减少60%的动物使用量。在骨肿块研究中,双模态技术使每实验组动物数量从10只降至4只,仍能获得具有统计学意义的X射线骨破坏进展与荧光肿块负荷数据,完全符合3R原则(减少、优化、替代),同时避免个体差异对实验结果的干扰,提升数据可靠性。 X射线—荧光双模态成像系统的三维重建功能,构建骨骼—肿块的立体关联模型。黑龙江荧光X射线-荧光双模态成像系统生产过程