商机详情 -

江苏生物3D打印机参数

从生物3D打印机的智能化发展趋势来看,人工智能技术的融入是必然方向。随着生物3D打印技术的不断发展,其复杂性和对精确性的要求也在不断提高,人工智能技术的融入能够提升打印效率和质量。通过将人工智能算法应用于生物3D打印过程,能够实现打印参数的自动优化。例如,根据生物墨水的特性和打印结构的要求,人工智能系统可以实时调整打印速度、压力、温度等参数,确保打印质量的稳定性。这种自动化的参数调整不仅提高了打印效率,还减少了人为操作带来的误差,使得打印过程更加稳定和可靠。同时,利用机器学习技术分析大量的打印数据,可以预测打印过程中可能出现的问题并提前进行干预。通过对历史打印数据的分析,机器学习模型能够识别出可能导致问题的模式,并在问题发生之前发出警报,从而采取相应的措施进行调整。这种预测性维护不仅能够减少打印失败的风险,还能延长设备的使用寿命。森工生物3D打印机支持梯度渐变陶瓷打印,通过在线混合模块实现多组分材料动态配比。江苏生物3D打印机参数

生物3D打印机的发展依赖全球技术协同。温州医科大学与澳大利亚皇家墨尔本理工大学共建口腔生物材料3D打印联合实验室,聚焦陶瓷修复体和可降解金属植入物研发,已发表SCI论文21篇,授权发明12件。中美合作完成世界首例3D打印双肘关节置换手术,利用美方生物力学分析优势和中方临床经验,实现假体与患者骨骼的匹配。这些国际合作不仅加速技术突破,还推动建立统一的生物3D打印标准,如ISO 10993系列标准的全球应用,为技术全球化奠定基础。天津多功能生物3D打印机森工生物3D打印机支持MAX相金属陶瓷打印,用于高温、耐磨等极端环境材料研究。

生物3D打印机在药物毒性测试领域展现出巨大的潜力,为药物研发带来了性的变化。传统的药物毒性测试主要依赖动物实验,这种方法不仅成本高昂、周期漫长,而且动物实验结果与人体反应之间往往存在差异,这给药物研发带来了诸多不确定性。 借助生物3D打印机,科学家可以精确地打印出人体组织模型,如肝脏、肾脏等,这些模型能够更真实地模拟人体的生理功能。通过将药物作用于这些3D打印的人体组织模型,研究人员能够快速、准确地评估药物的毒性,从而在早期阶段筛选出更安全有效的药物候选物。这种方法不仅减少了对动物实验的依赖,还缩短了药物研发周期,降低了研发成本。

DIW 墨水直写生物 3D 打印机在生物打印的可重复性研究中具有重要意义。稳定的打印工艺与精确的参数控制,是保证生物 3D 打印结果可重复的关键。科研人员通过对DIW 墨水直写生物 3D 打印机的长期研究与优化,建立起针对不同生物墨水的标准化打印流程。从墨水的制备、打印机的校准,到打印过程中的参数监控,每一个环节都进行严格规范,确保在相同条件下,DIW 墨水直写生物 3D 打印机能够打印出一致性高的生物结构,为科研成果的验证与推广提供了可靠保障。生物3D打印机突破了手工构建组织的局限性,实现复杂三维结构的自动化成型。

DIW墨水直写生物3D打印机在生物打印的标准化建设中扮演着不可或缺的角色。生物3D打印是一个高度跨学科、跨领域的前沿技术领域,涉及材料科学、生物学、医学、机械工程等多个领域。这种复杂性使得制定统一的标准化体系显得尤为重要,它能够有效规范行业发展,确保技术的稳健推进和应用的可靠性。在DIW墨水直写生物3D打印技术中,标准化建设需要涵盖多个关键环节。首先,生物墨水的性能标准是基础。生物墨水的质量直接决定了打印产品的生物相容性和功能性。因此,需要明确其黏度、弹性、细胞活性、固化速率等性能指标的标准范围,确保不同来源的生物墨水能够满足基本的打印和生物应用要求。其次,打印机本身的性能也需要标准化。这包括打印机的精度与稳定性标准,如喷头的精度、打印平台的平整度、打印过程中的重复性等。这些标准的建立能够确保不同设备在打印过程中的一致性,减少因设备差异导致的打印质量波动。,打印产品的质量评价标准也是标准化建设的重要内容。这涉及打印结构的尺寸精度、孔隙率、力学性能以及生物活性等多个方面。通过建立统一的质量评价标准,可以对打印产品进行、客观的评估,确保其在实际应用中的可靠性和有效性。森工生物3D打印机能制作软体机器人部件,利用高精度硅胶打印实现低硬度、高韧性结构。疫苗载体微球生物3D打印机

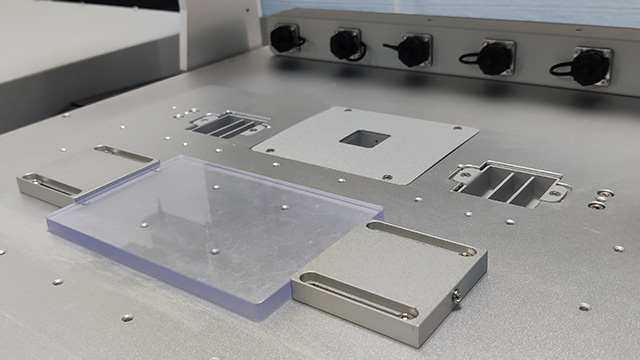

森工科技生物3D打印机旗舰版尺寸可达300*200*100mm,能够满足大尺寸模型的打印需求。江苏生物3D打印机参数

生物3D打印机仍面临关键技术瓶颈。卡内基梅隆大学指出,现有嵌入式打印技术受限于生物墨水交联速度、细胞存活率及多材料协同打印能力。清华大学开发的双网络动态水凝胶(DNDH)通过应力松弛特性刺激血管形态发生,使类结构长度提升一倍,但复杂的三维血管网络构建仍需突破。在神经再生领域,3D打印神经桥接装置需精确引导轴突生长方向,美国3D Systems与TISSIUM合作开发的可吸收神经修复装置虽获FDA批准,但长期功能恢复数据仍待积累。这些挑战的解决将决定生物3D打印机能否实现复杂的临床应用。江苏生物3D打印机参数