商机详情 -

河南3D打印机联系方式

3D打印机为骨科植入物带来个性化解决方案。北京积水潭医院采用3D打印多孔钽金属椎间融合器,孔隙率75%,孔径500μm,与人体骨小梁结构匹配度达90%。临床数据显示,该植入物术后3个月骨整合率达85%,较传统钛合金植入物提升30%,患者恢复时间缩短40%。材料方面,西安赛隆开发的Ti6Al4V ELI钛合金粉末,打印件疲劳强度达600MPa,通过ISO 13485认证,已用于生产颈椎融合器,年植入量超5000例。更具突破性的是,四川大学研发的可降解磷酸钙骨支架,3D打印后孔隙连通率达95%,在兔股骨缺损模型中3个月实现完全骨长入,为临时骨修复提供新选择。复合材料3D打印机是指能够将两种或多种不同材料通过特定工艺复合成型的增材制造设备。河南3D打印机联系方式

水凝胶3D打印机是一种结合水凝胶材料与3D打印技术的先进设备,能够制造出具有特定结构和功能的三维水凝胶制品。它通过逐层打印的方式,利用水凝胶的生物相容性、可降解性和物理化学特性,广泛应用于生物医学、组织工程、智能传感和食品等领域。在技术原理上,水凝胶3D打印主要包括喷墨式、光固化(如DLP、SLA)、挤出式和激光诱导打印等方法。光固化打印通过紫外线逐层固化光敏水凝胶,能够实现高精度和复杂结构;喷墨式打印则通过喷射小液滴逐层堆积水凝胶,适合快速成型。这些技术各有优势,能够满足不同应用场景的需求。河南3D打印机联系方式梯度渐变3D打印机是一种能够实现材料成分、结构或性能沿特定方向连续梯度变化的3D打印设备。

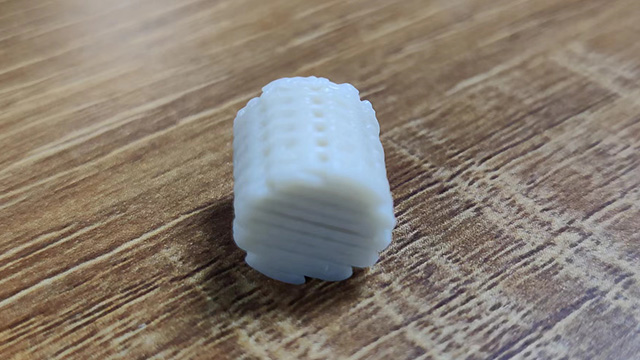

生物3D打印机的规模化生产难题通过可食性微载体技术得到突破。中国海洋大学薛长湖院士团队开发的多孔微载体(EPMs),使大黄鱼肌卫星细胞(SCs)和脂肪干细胞(ASCs)数量分别增加499倍和461倍。该微载体由海藻酸钠-明胶复合而成,孔径100-200μm,孔隙率85%,不仅为细胞提供三维生长微环境,还可直接作为生物墨水组分参与打印。利用该技术构建的细胞培养鱼肉,肌肉和脂肪细胞分布均匀度达92%,质地参数(硬度、弹性)与天然大黄鱼相似度达89%。中试数据显示,该系统细胞扩增效率是传统培养的37倍,为细胞农业工业化生产奠定了关键技术基础。

食品3D打印机实现海鲜类培养肉的规模化制备。中国海洋大学开发的可食性多孔微载体(EPMs)技术,使大黄鱼肌卫星细胞在14天内扩增499倍,生物反应器体积产率达5×10^6 cells/mL。该微载体由改性海藻酸钠制成,孔径150μm,孔隙率85%,可直接作为生物墨水用于3D打印。打印的培养鱼肉片厚度达5mm,纹理相似度与天然鱼肉达89%,鲜味氨基酸(谷氨酸、天冬氨酸)含量达3.2mg/100g。目前,该技术已在青岛建立10吨级中试线,生产成本控制在800元/公斤,预计2028年降至200元/公斤以下,具备商业化竞争力。医用3D打印机是一种利用增材制造原理,将三维模型转化为实际医用物体的设备。

生物3D打印机实现体内无创打印的突破,开启医疗新时代。美国加州理工学院开发的“成像引导深层组织体内超声打印”(DISP)技术,通过聚焦超声波触发特制墨水凝胶化,在小鼠膀胱附近打印载药材料,实现局部缓释。该技术无需手术植入,通过微创注射即可完成深层组织打印,动物实验显示打印结构在体内可稳定存在7天以上,且未引发明显炎症反应。同期,杜克大学的“深穿透声学体积打印”(DAVP)技术成功在山羊心脏左心耳打印封堵结构,为心血管疾病提供新途径。这些进展使生物3D打印从“体外制造+手术植入”模式升级为“原位无创打印”,预计2030年前将进入临床应用阶段。森工科技生物医疗3D打印机支持材料梯度打印,可模拟天然组织的力学与生物化学梯度。陕西3D打印机型号

材料混合3D打印机是指能够同时处理两种或多种不同材料,并在打印过程中实现材料混合的3D打印设备。河南3D打印机联系方式

药物3D打印机的监管科学研究取得重要进展。中国药监局发布的《3D打印药物质量控制技术指导原则(2025)》,明确打印参数(如喷嘴直径、挤出压力)的过程分析技术(PAT)要求,规定关键质量属性(CQA)的实时监控频率不得低于1次/分钟。欧盟EMA同期发布的Q12指南补充文件,将3D打印药物的数字化模型纳入药品注册资料,要求提供打印参数与产品性能的相关性分析。这些监管框架的完善,使3D打印药物的审批周期从平均36个月缩短至22个月,加速了技术的临床转化。河南3D打印机联系方式