商机详情 -

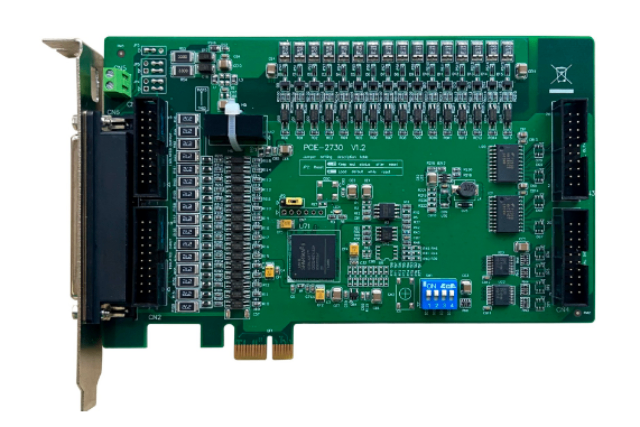

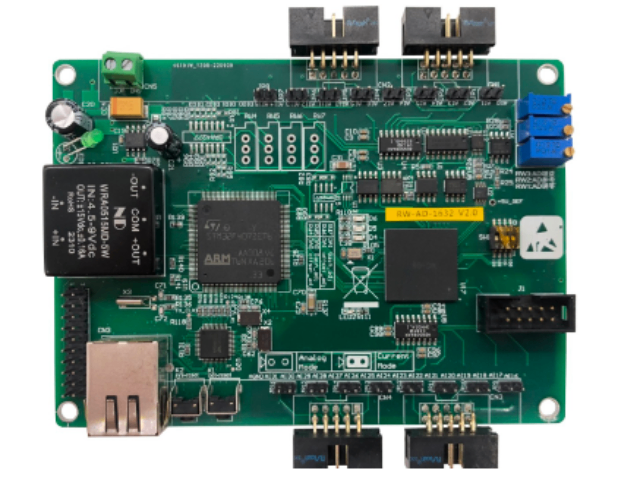

广西高算力工控模块ODM

AI 边缘计算模块是部署于网络边缘节点(如 5G 基站、工业网关)或终端设备(如智能传感器、医疗监护仪)内部的智能化重心单元,其硬件通常集成低功耗神经网络处理器(NPU)与嵌入式 CPU,软件搭载经量化压缩的轻量化 AI 模型(如 MobileViT、蒸馏后的 ResNet),专注于在数据诞生的现场执行图像识别、异常检测、特征提取等人工智能推理任务。它通过模型剪枝、参数量化等技术将原本需云端运行的复杂模型精简至原体积的 1/20,却保留 85% 以上的推理精度,直接在本地硬件上完成计算,从而绕开云端传输的带宽限制与延迟瓶颈 —— 例如工业电机的振动数据经边缘模块分析后,可在 10 毫秒内生成轴承磨损预警,较云端处理缩短 90% 响应时间,形成即时决策闭环。无论是工业设备预测性维护中对温度、振动信号的实时异常判定,医疗监护仪对心电波形、血氧浓度的本地化分析与危急值预警,还是 AR 眼镜通过摄像头画面实时构建三维环境地图并叠加虚拟信息,其精髓在于让 “思考” 发生在数据源头:工厂里的边缘模块可直接控制机械臂停机,医院中的监护仪无需联网即可触发警报,AR 设备能无延迟实现虚实融合。在石油化工中,压力容器模块设计紧凑,确保危险物质的安全处理。广西高算力工控模块ODM

作为储能系统的智能神经中枢,储能控制器模块深度聚焦于电池资产的性能优化与系统协同:其搭载的高精度传感网络(包含 0.1 级精度的电压传感器、±1% 误差的电流传感器及分布式光纤测温装置),能以 10ms / 次的频率动态感知电池簇的运行状态 —— 实时捕捉荷电状态(SOC)、健康度(SOH)的细微变化(测量精度达 ±2%),追踪单体电池与电池簇的温度梯度(覆盖 - 30℃~85℃范围),甚至识别极早期的产气、鼓包等潜在风险。基于融合了电化学模型与深度学习的复杂算法,模块可对采集数据进行实时分析与健康诊断,通过电池内阻变化趋势预判衰减速度,提前 72 小时预警隔膜老化等隐性故障,诊断准确率超 95%。其重心职责在于精细执行充放电控制逻辑:依据电网峰谷电价曲线自动调整充放电倍率(如谷段以 0.8C 快充、峰段以 1.2C 放电),通过主动均衡技术将电池组电压差异控制在 50mV 以内,同时构建 “监测 - 预判 - 干预” 的三级安全防护体系 —— 当检测到过温(单体温升超 6℃/min)、过压(超额定值 5%)等边界风险时,立即触发限流、断闸或联动液冷系统,响应延迟<50ms。浙江储能控制器模块开发工业模块的耐用性高,如防腐蚀模块用于海洋工程延长使用寿命。

作为感知物理世界动态变化的关键环节,震动采集模块致力于将无形的机械振动精细转化为可量化分析的电信号。它直面复杂工况的挑战:既要灵敏捕捉微弱的高频冲击,也需稳定处理强幅的低频晃动。其重心在于传感器单元对振动能量的高效俘获与转换,并辅以低噪声放大、抗混叠滤波等处理环节,确保原始信号的真实性与完整性。输出高质量的数据流,为设备健康预警、结构动力学研究、生产工艺优化乃至地震监测等多元应用场景提供至关重要的基础信息输入,是连接物理现象与数字分析的可靠桥梁。

模块作为现代软件系统架构中的基本组成单元,其重心价值在于将原本庞大且错综复杂的整体系统,科学地拆解为一组功能相对自主、职责边界高度清晰、且规模可控的较小部分。这种模块化设计的精髓在于它巧妙地实现了功能的解耦与封装:一方面,通过定义明确的接口来隔离模块间的直接依赖,降低耦合度;另一方面,每个模块将其内部的实现细节和对数据的操作严密地封装起来,只对外暴露必要的交互方式。这种机制使得开发人员能够高度聚焦于特定模块的内部逻辑设计与实现,而无需过度关注或受制于其他模块的复杂细节,这直接且明显地提升了代码的可读性、可维护性以及宝贵的可复用性——通用模块可以在不同项目或场景中被便捷地重复利用。更重要的是,模块化奠定了并行开发的基础,不同团队可以依据模块划分,自主地、并行地进行各自模块的开发、测试甚至部署工作,这不仅极大地缩短了开发周期,明显提升了整体开发效率,更有效降低了跨团队沟通与协调的复杂性和成本。太阳能发电厂使用光伏模块,将光能转换为电能,推动清洁能源的规模化应用。

工业模块的重心优势在于高度的标准化、预集成化和灵活可扩展性:标准化体现在模块尺寸、接口规格与性能参数均遵循统一规范—— 无论是机械连接的螺栓间距,还是数据交互的通信协议,都像通用语言般实现跨厂商兼容,如汽车焊装线的机械臂模块,可在不同品牌生产线上无缝替换;预集成化则将电气布线、软件调试、功能测试等环节前移至工厂完成,像半导体洁净室的真空系统模块,出厂前已完成 1000 小时连续运行测试,现场只需简单对接即可启动,这直接将传统工程中 30% 的现场工作转化为工厂预制,明显缩短设计周期与安装时间,工程复杂度降低近半,人力成本节约超 40%。工厂预制环境更利于质量管控 —— 恒温车间避免了现场焊接的温度波动,自动化装配减少了人工操作误差,使模块的性能一致性提升至 98% 以上,可靠性较现场组装设备提高 50%。同时,模块的自主结构使其易于通过集装箱运输至偏远厂区,快速部署只需数天而非传统施工的数月;面对市场波动时,生产线可灵活组合不同功能模块,如食品加工厂通过替换灌装模块在 3 小时内切换果汁与乳制品生产线,升级时只需新增智能传感模块可实现数字化改造,这种适应性为敏捷制造提供了坚实支撑,在全流程中实现效率提升与成本节约的双重收益。生产线上的检测模块自动识别缺陷,提高产品质量和减少返工率。广西高算力工控模块ODM

模块化能源系统如电池模块,支持储能和平衡电网峰谷负荷。广西高算力工控模块ODM

AI 边缘计算模块作为智能化的 “神经末梢”,通常以搭载 NPU(神经网络处理器)或 FPGA 芯片的嵌入式单元形式,内嵌于工业机器人、车载终端、智能摄像头等设备端或 5G 小基站等近场设施中,直接承载 MobileNet、YOLO-Lite 等轻量化 AI 模型的本地化运行 —— 这些模型经过剪枝压缩后,体积只为云端模型的 1/10,却能保留 90% 以上的推理精度。它彻底颠覆了传统依赖云端集中处理的模式,通过将数据解析、特征提取、决策推断等环节前移至终端,赋予设备在数据产生源头即时响应的能力:产线上的边缘模块可在 20 毫秒内完成 PCB 板焊点缺陷的视觉检测(较云端处理快 80%),并同步触发分拣机械臂动作;自动驾驶车辆的边缘单元能实时融合激光雷达点云与摄像头图像,在 5 毫秒内识别突发横穿马路的行人并生成制动指令;智能家居的边缘节点则通过本地语音唤醒引擎处理指令,避免用户对话数据上传云端,既实现 0.5 秒内的灯光调节响应,又杜绝隐私泄露风险。这种架构将数据往返云端的时延从秒级压缩至毫秒级,某智慧工厂场景中云端算力负载降低 60%、带宽消耗减少 80%,同时通过敏感数据 “本地闭环” 处理,满足医疗、工业等领域的合规要求。广西高算力工控模块ODM