商机详情 -

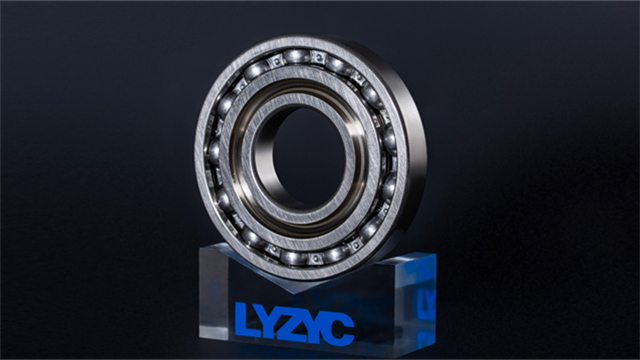

甘肃深沟球航天轴承

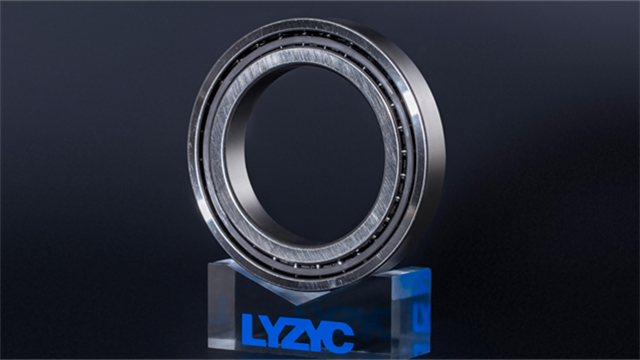

航天轴承的全固态润滑薄膜技术:在真空、无重力的太空环境中,传统润滑油易挥发失效,全固态润滑薄膜技术为航天轴承润滑提供解决方案。通过物理性气相沉积(PVD)技术,在轴承表面沉积多层复合固态润滑薄膜,内层为高硬度的氮化铬(CrN)增强膜,提供耐磨支撑;外层为二硫化钼(MoS₂)- 石墨烯复合润滑膜,利用 MoS₂的层状结构与石墨烯的低摩擦特性,实现自润滑。薄膜厚度控制在 0.5 - 1μm,表面粗糙度 Ra 值小于 0.01μm。在卫星姿态控制电机轴承应用中,该全固态润滑薄膜使轴承在真空环境下的摩擦系数稳定在 0.008 - 0.012,有效减少磨损,且避免了润滑油挥发对精密光学仪器的污染,确保卫星长期稳定运行。航天轴承的结构优化设计,提高承载能力。甘肃深沟球航天轴承

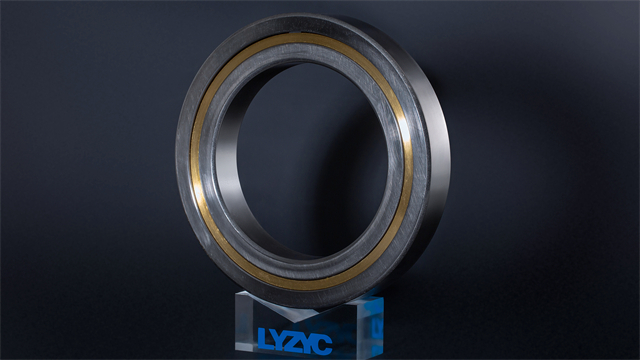

航天轴承的磁流体与气膜混合悬浮支撑结构:磁流体与气膜混合悬浮支撑结构结合两种非接触支撑方式的优势,提升航天轴承的稳定性与可靠性。磁流体在磁场作用下可产生可控的悬浮力,用于承载轴承的主要载荷;气膜则通过压缩气体在轴承表面形成均匀气膜,提供辅助支撑和阻尼。通过压力传感器实时监测气膜压力和磁流体状态,智能调节两者参数。在空间望远镜的精密指向机构中,该混合悬浮支撑结构使轴承的旋转精度达到 0.01 弧秒,有效抑制了因振动和微重力环境导致的轴系漂移,确保望远镜在长时间观测中保持准确指向,提升了天文观测数据的准确性和可靠性。云南特种精密航天轴承航天轴承的安装时环境洁净要求,保证安装质量。

航天轴承的热管散热与相变材料复合装置:热管散热与相变材料复合装置有效解决航天轴承的散热难题。热管利用工质相变传热原理,快速将轴承热量传递至散热端;相变材料(如石蜡 - 碳纳米管复合物)在温度升高时吸收热量发生相变,储存大量热能。当轴承温度上升,热管优先散热,相变材料辅助吸收剩余热量;温度降低时,相变材料凝固释放热量。在大功率卫星的推进器轴承应用中,该复合装置使轴承工作温度稳定控制在 70℃以内,相比未安装装置的轴承,温度降低 40℃,避免了因过热导致的轴承失效,保障了卫星推进系统的稳定运行。

航天轴承的拓扑优化与增材制造一体化技术:拓扑优化与增材制造一体化技术实现航天轴承的轻量化与高性能设计。基于航天器对轴承重量与承载能力的严格要求,运用拓扑优化算法,以较小重量为目标,以强度、刚度和疲劳寿命为约束条件,设计出具有复杂内部结构的轴承模型。采用选区激光熔化(SLM)技术,使用钛合金粉末制造轴承,其内部呈现仿生蜂窝与桁架混合结构,在减轻重量的同时保证承载性能。优化后的轴承重量减轻 45%,而承载能力提升 30%。在运载火箭的姿控系统轴承应用中,该技术使系统响应速度提高 20%,有效提升了火箭的飞行控制精度与可靠性。航天轴承的安装校准规范,确保发射前的精度要求。

航天轴承的声发射与热成像融合监测系统:航天轴承的声发射与热成像融合监测系统通过多源信息互补,实现故障早期诊断。声发射传感器捕捉轴承内部缺陷产生的弹性波信号,可检测到微米级裂纹的萌生;红外热成像仪监测轴承表面温度分布,发现因摩擦异常导致的局部过热。利用数据融合算法,将两种监测数据进行关联分析,建立故障诊断模型。在空间站机械臂关节轴承监测中,该系统成功提前 6 个月发现轴承滚动体的早期疲劳裂纹,相比单一监测方法,故障诊断准确率从 80% 提升至 96%,为空间站设备维护提供了准确依据,保障了空间站的安全稳定运行。航天轴承的磁悬浮结构设计,有效降低卫星姿态调整时的摩擦损耗!云南特种精密航天轴承

航天轴承的微振动隔离结构,减少对精密设备影响。甘肃深沟球航天轴承

航天轴承的热 - 结构 - 辐射多场耦合疲劳寿命预测:航天轴承在太空环境中同时受到热场、结构应力场和辐射场的耦合作用,热 - 结构 - 辐射多场耦合疲劳寿命预测技术为其设计和维护提供理论依据。利用有限元分析软件,建立包含热传导、结构力学和辐射效应的多场耦合模型,模拟轴承在太空环境下的长期运行过程。考虑太阳辐射、宇宙射线对材料性能的影响,以及温度变化引起的热应力和结构变形,结合疲劳损伤累积理论,预测轴承的疲劳寿命。某型号卫星的太阳能帆板驱动轴承经该技术预测优化后,其设计寿命从 8 年延长至 12 年,减少了卫星在轨维护的需求,降低了运营成本。甘肃深沟球航天轴承