商机详情 -

浙江可靠性分析检查

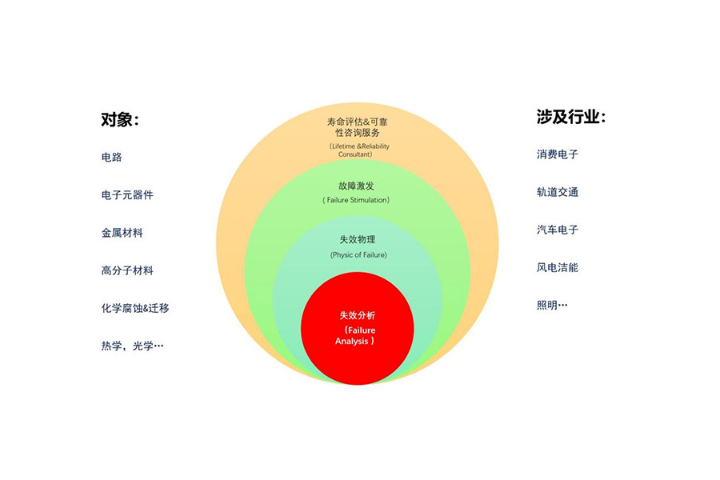

在产品设计阶段,可靠性分析起着至关重要的指导作用。设计人员需要根据产品的使用要求和预期寿命,确定合理的可靠性目标和指标。通过对产品的功能、结构和工作环境进行多方面分析,运用可靠性分析方法识别潜在的设计缺陷和故障风险。例如,在设计电子产品时,要考虑电子元件的选型、电路板的布局以及散热设计等因素对产品可靠性的影响。对于一些关键部件,可以采用冗余设计的方法,即增加备用部件,当主部件出现故障时,备用部件能够立即投入工作,从而提高产品的可靠性。同时,设计人员还需要进行可靠性试验设计,制定合理的试验方案,通过模拟实际使用环境对产品进行试验验证,及时发现设计中存在的问题并进行改进。在产品设计阶段充分考虑可靠性因素,可以从源头上提高产品的可靠性,减少后期维修和更换的成本。可靠性分析通过统计方法计算产品可靠度指标。浙江可靠性分析检查

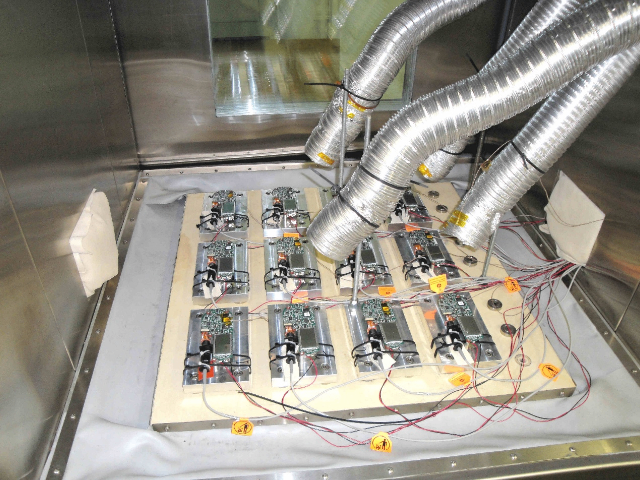

制造过程中的工艺波动是可靠性问题的主要诱因之一。可靠性分析通过统计过程控制(SPC)、过程能力分析(CPK)等工具,对关键工序参数(如焊接温度、注塑压力)进行实时监控,确保生产一致性。例如,在半导体封装中,通过监测引线键合的拉力测试数据,当CPK值低于1.33时自动触发设备校准,避免虚焊导致的早期失效;在汽车零部件加工中,通过在线测量系统实时采集尺寸数据,结合控制图分析发现某台机床主轴磨损导致尺寸超差,及时更换主轴后产品合格率回升至99.8%。此外,可靠性分析还支持制造缺陷的根因分析(RCA)。某电子厂发现某批次产品不良率突增,通过故障树分析锁定问题根源为某供应商的电容耐压值不足,随即更换供应商并加强来料检验,将不良率从2%降至0.05%,实现质量闭环管理。青浦区智能可靠性分析耗材对焊接点进行振动测试,观察焊点脱落情况,分析连接部位可靠性。

尽管可靠性分析技术已取得明显进步,但在应对超大规模系统、极端环境应用及新型材料时仍面临挑战。首先,复杂系统(如智能电网、自动驾驶系统)的组件间强耦合特性导致传统分析方法难以捕捉级联失效模式;其次,纳米材料、复合材料等新型材料的失效机理尚未完全明晰,需要开发基于物理模型的可靠性预测方法;再者,数据稀缺性(如航空航天领域的小样本数据)限制了机器学习模型的应用效果。针对这些挑战,学术界与工业界正探索多物理场耦合仿真、数字孪生技术以及迁移学习等解决方案。例如,波音公司通过构建飞机发动机的数字孪生体,实时同步物理实体运行数据与虚拟模型,实现故障的提前预警与寿命预测,明显提升了可靠性分析的时效性和准确性。

在产品设计阶段,可靠性分析是不可或缺的环节。通过早期介入,可靠性工程师可以与设计师紧密合作,将可靠性要求融入产品设计规范中。例如,在材料选择上,优先考虑那些经过验证具有高可靠性的材料;在结构设计上,采用冗余设计或故障安全设计,以提高系统对故障的容忍度。此外,可靠性分析还能指导设计优化,通过模拟不同设计方案下的可靠性表现,选择比较好方案。这种前瞻性的设计策略不仅减少了后期修改的成本和时间,还显著提高了产品的整体可靠性,降低了用户使用过程中的故障率,提升了用户满意度。可靠性分析验证产品在电磁环境中的抗干扰性。

随着工业4.0与人工智能技术的发展,可靠性分析正从“单点优化”向“全生命周期智能管理”演进。数字孪生技术通过构建物理设备的虚拟镜像,可实时模拟不同工况下的可靠性表现,为动态决策提供依据;边缘计算与5G技术使设备状态数据实现低延迟传输,支持远程实时诊断与预测性维护;而基于深度学习的故障预测模型,可自动从海量数据中提取特征,突破传统统计方法的局限性。然而,可靠性分析也面临数据隐私、模型可解释性等挑战。例如,医疗设备故障预测需平衡数据共享与患者隐私保护;自动驾驶系统可靠性验证需解决“黑箱模型”的决策透明度问题。未来,可靠性分析将与区块链、联邦学习等技术深度融合,构建安全、可信的工业数据生态,为智能制造提供更强大的可靠性保障。可靠性分析为产品召回风险提供早期预警。嘉定区附近可靠性分析型号

检查管道焊接质量,进行压力测试,评估输送系统可靠性。浙江可靠性分析检查

智能可靠性分析的技术体系构建于三大支柱之上:数据驱动建模、知识图谱融合与实时动态优化。数据驱动方面,长短期记忆网络(LSTM)和Transformer模型在处理时间序列数据(如设备传感器数据)时表现出色,能够捕捉长期依赖关系并预测剩余使用寿命(RUL)。知识图谱则通过结构化专门人员经验与物理规律,为模型提供可解释的决策依据,例如在航空航天领域,将材料疲劳公式与历史故障案例结合,构建混合推理系统。动态优化层面,强化学习算法使系统能够根据实时反馈调整维护策略,如谷歌数据中心通过深度强化学习优化冷却系统,在保证可靠性的同时降低能耗15%。这些技术的协同应用,使智能可靠性分析具备了自适应、自学习的能力。浙江可靠性分析检查