商机详情 -

内江零件真空淬火检验方法

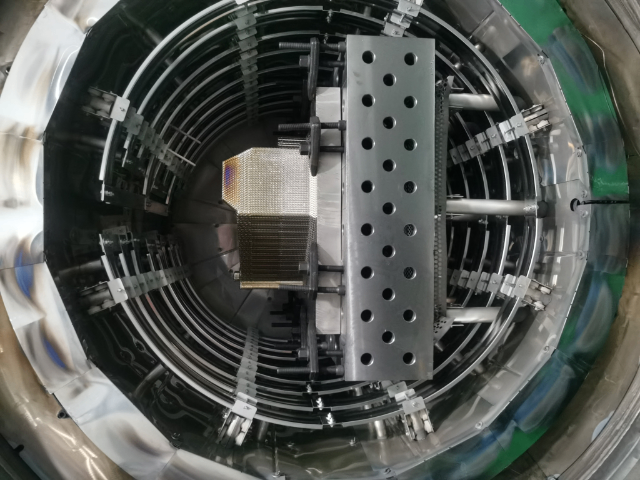

真空淬火的操作规范涵盖设备启动、工艺执行与停机维护全流程。启动前需检查真空泵油位、冷却水流量(≥0.2MPa)及电气系统绝缘性;工艺执行中需严格监控真空度、加热温度与冷却介质压力,避免超温或压力异常导致设备损坏;停机后需进行炉腔清理与加热元件检查,防止碳沉积影响下次使用。安全防护方面,真空淬火炉需配备压力释放阀、超温报警装置及紧急停机按钮,操作人员需穿戴防高温手套、护目镜及防毒面具(防止油淬烟气吸入)。此外,炉体需接地保护以防止静电积聚,冷却水系统需设置漏电保护装置,确保人员与设备安全。真空淬火适用于对表面质量和尺寸精度双重要求的零件。内江零件真空淬火检验方法

气体淬火是真空淬火的关键冷却方式之一,其原理是通过高压气体(氮气、氦气、氩气)的强制对流实现快速冷却。气体淬火过程包含三个阶段:初期高压气体(0.5-2MPa)以高速冲击工件表面,形成强制对流换热;中期通过气体循环带走热量,冷却速率可达30-50℃/s;末期降低气压(至常压)以减少热应力。气体种类对冷却效果影响明显:氦气因热导率高(0.15W/cm·K),冷却速度是氮气的2-3倍,但成本较高;氮气因性价比优势成为主流选择,其纯度需达99.995%以上以避免氧化。气体流向设计是关键技术点,现代真空炉采用360°环形喷嘴或上下对流喷嘴,确保气体均匀覆盖工件表面,减少畸变风险。深圳金属件真空淬火步骤真空淬火通过精确控制冷却速率实现较佳组织转变。

真空淬火工艺参数包括加热温度、保温时间、真空度、冷却速率等,需根据材料成分和性能需求准确调控。加热温度需高于材料的奥氏体化温度,但需避免过热导致晶粒粗化。保温时间需确保材料内部温度均匀,一般按工件有效厚度计算(1-2分钟/毫米)。真空度需控制在10⁻³-10⁻⁵Pa范围内,以彻底排除炉内气体。冷却速率需根据材料淬透性调整,高速钢可采用高压气淬(压力≥0.6MPa),而低碳合金钢则需采用油淬以确保硬度。此外,淬火转移时间(工件从加热区转移至冷却区的时间)需控制在15秒以内,以减少热损失导致的性能波动。

变形控制是真空淬火的关键挑战之一,其根源在于热应力与组织应力叠加导致的尺寸变化。真空淬火通过三方面机制控制变形:其一,真空环境消除氧化皮对工件的约束,减少加热阶段的热应力积累;其二,采用高压气体冷却(如2MPa氮气)实现均匀冷却,避免液淬中表面与心部冷却速率差异导致的弯曲变形;其三,通过优化装炉方式(如垂直悬挂、间隔排列)与冷却气流导向(如上下方形冷却),确保工件各部位冷却同步。例如,在处理薄壁圆盘状工件时,采用360°环形冷却易导致径向收缩不均,而改用上下对流冷却可使变形量降低60%。此外,真空淬火后的回火工艺(如550℃×2h)可进一步消除残余应力,将总变形量控制在0.05mm以内,满足精密模具的加工要求。真空淬火通过精确控制工艺参数实现材料性能的较优化。

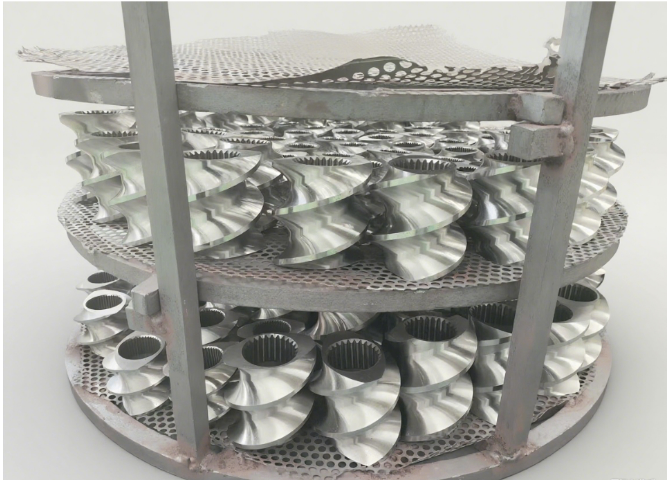

航空航天领域对材料性能的要求极为严苛,需同时满足高温强度、低密度、高疲劳寿命与抗腐蚀性等需求,真空淬火因其清洁性与可控性成为关键热处理技术。在航空发动机叶片制造中,镍基高温合金需通过真空淬火实现γ'相的均匀析出,提升高温强度与抗蠕变性能;钛合金叶片则采用真空淬火结合时效处理,形成α+β双相组织,平衡强度与韧性。对于航天器结构件,铝合金需通过真空淬火获得细晶组织,提升抗疲劳性能;碳纤维增强复合材料则利用真空淬火消除加工应力,防止层间剥离。此外,真空淬火还可用于航天器轴承、齿轮等传动部件的热处理,通过控制冷却速率减少淬火裂纹,延长部件在极端环境下的使用寿命。随着航空航天材料向较强轻量化方向发展,真空淬火技术将持续优化,以满足新一代材料(如高熵合金、陶瓷基复合材料)的热处理需求。真空淬火可提升金属材料在高温、高压、腐蚀环境下的综合性能。内江零件真空淬火检验方法

真空淬火过程中无氧化皮生成,工件表面质量优异。内江零件真空淬火检验方法

真空淬火是一种在真空环境下对金属材料进行加热后快速冷却的热处理工艺,其关键目标是通过控制氧化、脱碳等表面反应,实现工件的高精度尺寸稳定性和优异力学性能。与传统淬火工艺相比,真空环境消除了空气中的氧气、水蒸气等活性气体对材料表面的侵蚀,避免了氧化皮生成和表面脱碳现象。该工艺的冷却介质涵盖惰性气体(如高纯氮气、氩气)、真空淬火油及水基介质,其中气体淬火因无油污残留、表面清洁度高,成为精密零件加工的主流选择。例如,在高速钢刀具制造中,真空淬火可使刀具刃口保持锐利状态,减少后续磨削加工量,同时提升材料韧性,延长使用寿命。内江零件真空淬火检验方法