商机详情 -

贵州温室植物表型平台

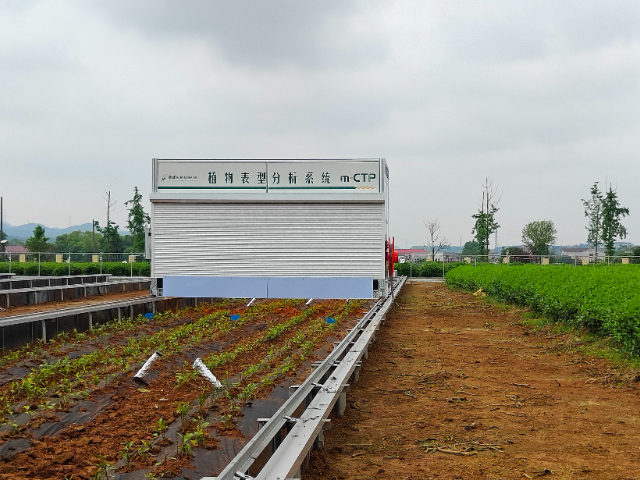

天车式植物表型平台配备先进的智能化控制系统,能够实现自动化运行、路径规划与任务调度。系统通常基于嵌入式控制架构,结合传感器反馈与图像识别算法,实现对平台运行状态的实时监控与调整。用户可通过图形化界面设定监测路径、采样频率和成像参数,平台将按计划自动完成数据采集任务。部分系统还支持远程控制与数据上传功能,便于研究人员在不同地点进行实验管理与数据分析。智能化控制不仅提升了平台的操作便捷性,也提高了数据采集的连续性与一致性。此外,系统还具备故障自检与报警功能,保障设备长期稳定运行。这种高度智能化的控制系统使得天车式平台在复杂科研环境中具备良好的适应性和可靠性。全自动植物表型平台实现了从样本采集到数据获取的全流程自动化。贵州温室植物表型平台

野外植物表型平台采用动态自适应的数据采集策略,优化野外作业效率与数据质量。系统内置环境传感器阵列,实时监测光照、温湿度等参数,自动调整成像设备的曝光时间与扫描频率。在森林冠层测量中,平台通过激光雷达点云密度分析,智能识别植被分层结构,对复杂冠层区域增加扫描频次,确保数据完整性;针对草原生态系统,采用网格化采样策略,结合GPS定位实现样地重复测量,保证长期监测数据的可比性。数据采集过程中同步记录采样点海拔、坡度等地理信息,为空间分布分析提供基础。贵州温室植物表型平台天车式植物表型平台配备先进的图像处理与分析系统,能够对采集到的图像数据进行自动识别与量化分析。

天车式植物表型平台具备强大的多源数据采集能力,能够同步获取植物的形态、生理和环境信息。平台通常配备高分辨率成像系统,可实现对植物冠层结构、叶片形态、茎秆角度等三维特征的精确重建。同时,集成的高光谱成像模块可获取植物在不同波段下的反射信息,用于分析叶绿素含量、水分状况、营养水平等生理指标。红外热成像技术则可用于监测植物表面温度分布,辅助判断水分胁迫或病害发生情况。平台还可搭载环境传感器,同步记录温湿度、光照强度、二氧化碳浓度等环境参数,实现植物表型与环境因子的同步分析。这种多维度数据采集能力为植物科学研究提供了丰富的信息基础,有助于深入理解植物生长机制及其对环境变化的响应。

野外植物表型平台针对复杂自然环境研发了专业适应技术,确保野外场景下的数据采集稳定性。平台集成的便携式激光雷达采用轻量化设计,配备抗震动云台,可在山地、森林等颠簸环境中保持扫描精度,通过脉冲压缩技术增强穿透性,实现多层冠层的三维结构测量。多光谱成像设备搭载太阳能供电系统与智能温控模块,能在-20℃至50℃的温度区间内正常工作,配合自动白平衡算法,消除不同光照条件下的色彩偏差。全地形移动底盘采用履带式驱动与单独悬挂系统,可攀爬30°斜坡并跨越20厘米障碍,适应野外复杂地形的作业需求。移动式植物表型平台通过技术创新突破传统表型测量的局限性,推动植物科学研究范式变革。

田间植物表型平台可为作物栽培方案的优化提供科学依据,推动田间种植管理更加精确高效。不同栽培措施如种植密度、施肥方式、灌溉频率等,会直接影响作物的表型表现。该平台通过长期监测不同栽培条件下作物的生长动态,如群体叶面积指数、光能利用效率等表型参数,分析表型与栽培措施的关联,帮助研究人员确定理想栽培方案,例如根据植株生长表型调整种植间距以提高光能利用率,或依据养分吸收相关表型优化施肥量,实现资源合理利用与产量提升的平衡。标准化植物表型平台在科研中展现出标准化的重点价值,有效解决了表型数据获取的瓶颈问题。广西天车式植物表型平台

天车式植物表型平台配备先进的智能化控制系统,能够实现自动化运行、路径规划与任务调度。贵州温室植物表型平台

移动式植物表型平台具备动态行进中的高精度测量能力,突破静态测量的效率瓶颈。在行进过程中,平台搭载的线阵相机以每秒20帧的速率连续采集图像,配合惯性测量单元实时校准空间姿态,通过运动恢复结构(SfM)算法构建动态三维模型。激光雷达系统采用旋转扫描模式,在5-10公里/小时的行驶速度下,仍可生成点云密度达100点/平方米的三维数据,精确还原植株形态细节。这种动态测量模式使平台每天可完成数百亩农田的表型扫描,较传统静态测量效率提升10倍以上。贵州温室植物表型平台