商机详情 -

山西近红外二区近红外二区荧光寿命成像系统检修

近红外二区荧光寿命成像系统在神经科学研究中具有独特的优势。大脑是人体尤其为复杂的身体部分,神经信号的传导和神经细胞之间的相互作用一直是神经科学研究的重点和难点。该系统为研究大脑神经活动提供了新的技术手段。在神经递质研究中,神经递质在神经元之间传递信号,其浓度和释放过程的变化与许多神经系统疾病密切相关。研究人员可以将对特定神经递质敏感的荧光探针导入大脑,利用近红外二区荧光寿命成像系统,实时监测神经递质释放时荧光寿命的变化,从而了解神经递质的动态变化过程。在癫痫等神经系统疾病研究中,该系统可以观察大脑神经元异常放电时神经细胞微环境的改变,为揭示疾病的发病机制和开发新的治疗方法提供重要线索。建立荧光寿命与有机碳分解的定量关系,助力农田碳汇管理。山西近红外二区近红外二区荧光寿命成像系统检修

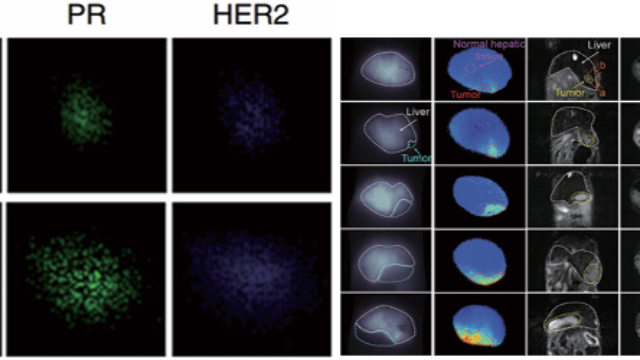

近红外二区荧光寿命成像系统正是利用这一特性,结合近红外二区波段光的低散射和高穿透优势,实现对生物样本更多元化、更深入的分析。在药物研发过程中,研究人员可以借助该系统观察药物分子在体内的分布和代谢情况。通过标记药物分子为荧光物质,当药物进入生物体后,系统能够实时监测荧光寿命的变化,从而了解药物在不同组织和身体部分中的浓度变化、与生物分子的相互作用等信息。这对于优化药物配方、提高药物疗效和安全性具有重要意义,能有效缩短药物研发周期,为患者带来更多有效的医治药物。天津近红外二区近红外二区荧光寿命成像系统代理价钱追踪病毒在昆虫体内的复制动态,以荧光寿命缩短特征筛选高效杀虫病毒株。

近红外二区荧光寿命成像系统为寄生虫病研究带来突破。在疟原虫受染模型中,系统通过检测受染红细胞内血红素探针的荧光寿命,可定量分析疟原虫的发育阶段——滋养体期的荧光寿命比裂殖体期长1.8倍,这种精细分期能力帮助研究团队发现了新型抗疟药物的作用靶点,为抗疟药物研发提供了高效的筛选模型。 丛枝菌根共生的“直播系统”,实时观察菌种菌丝定植根系过程,捕捉钙信号波动揭示共生建立的早期事件。水体藻华的现场“预警器”,标记蓝藻藻蓝蛋白,10分钟内完成湖泊藻细胞浓度检测,速度超传统方法10倍。

在临床前研究中,近红外二区荧光寿命成像系统是不可或缺的工具。在新药研发过程中,需要对药物的安全性和有效性进行多元化评估。该系统可以用于观察药物在动物模型体内的分布、代谢和作用机制。通过标记药物分子为荧光物质,当药物进入动物体内后,系统能够实时监测荧光寿命的变化,了解药物在不同组织和身体部分中的浓度变化、与生物分子的相互作用以及药物对细胞微环境的影响。植物-微生物互作的穿透眼,穿透土壤基质观察根瘤菌定殖,通过荧光寿命波动捕捉根系钙信号,助力农业生物固氮技术开发。穿透3cm土层可视化纤维素酶分布,建立与有机碳含量的量化关联模型。

在眼科疾病研究中,该系统为视网膜病变提供了***成像方案。通过玻璃体腔注射近红外二区探针,系统可在小鼠视网膜中清晰显示新生血管的荧光寿命信号,且比传统的荧光素血管造影(FFA)提前7天检测到糖尿病视网膜病变的早期血管异常。这种早期诊断能力为年龄相关性黄斑变性(AMD)等疾病的干预赢得了宝贵时间,推动了眼科精细诊疗的发展。该系统在食品微生物检测中展现出应用潜力。将近红外二区荧光适配体探针添加到牛奶中,系统可在30分钟内通过荧光寿命变化定量检测沙门氏菌浓度——当菌浓度达到10³ CFU/mL时,荧光寿命会出现明显缩短,检测灵敏度比传统培养法提高100倍。这种快速检测技术有望应用于食品加工现场的实时微生物监控,保障食品安全。追踪再生轴突荧光寿命特征,指导髓鞘化促进剂研发,提升运动功能恢复率。广西全光谱近红外二区荧光寿命成像系统常用知识

在斑马鱼胚胎中通过肝脏谷胱甘肽探针寿命,量化重金属暴露的实时毒性效应。山西近红外二区近红外二区荧光寿命成像系统检修

环境毒理学研究中,近红外二区荧光寿命成像系统开辟了新路径。科研人员用荧光探针标记纳米塑料颗粒,通过系统观察其在斑马鱼幼体体内的分布与代谢。实验发现,粒径小于50nm的纳米塑料会在肝脏中蓄积并改变局部微环境的荧光寿命特征,这种可视化技术次揭示了纳米塑料在生物体内的亚细胞水平毒性效应,为制定纳米材料的安全标准提供了直接证据。疟原虫受染的分期“刻度尺”,依据受染红细胞内血红素探针寿命差异,精细区分疟原虫滋养体与裂殖体期,助力抗疟药物靶点筛选。山西近红外二区近红外二区荧光寿命成像系统检修