商机详情 -

河南科研级新材料直径自动化检测设备国产替代

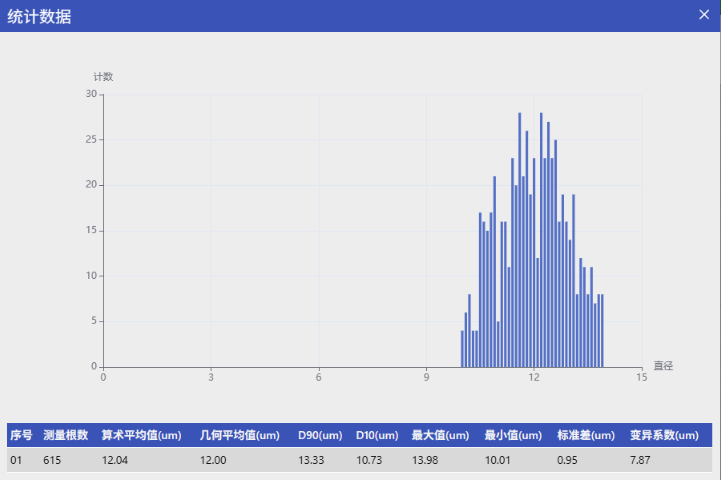

针对纤维直径的测量单位,《新材料直径自动化检测设备》支持多种单位即时转换。不同行业或客户可能习惯使用不同的长度单位,如微米(μm)、纳米(nm)、英寸等,传统设备需人工换算,易出现错误。该设备可在检测过程中实时切换单位,例如将直径5μm自动转换为5000nm或英寸,分布报告中的所有数据会同步更新,且转换精度保持在小数点后2位。这种单位灵活性消除了单位换算带来的沟通障碍,提升了国际合作中的数据交流效率。《新材料直径自动化检测设备》的检测数据可生成加密的不可篡改报告,用于第三方认证。在产品出口、行业认证等场景中,需要提供不可篡改的检测报告,传统纸质报告易造假,电子报告易修改。该设备生成的报告附带数字签名和时间戳,任何修改都会导致签名失效,且可通过官方网站验证报告真伪。这种防伪报告满足第三方认证机构对数据真实性的要求,为产品进入国际市场、获取行业认证提供了可靠的证明文件。 展示各直径区间纤维占比;河南科研级新材料直径自动化检测设备国产替代

对于纤维直径分布的边缘区间,《新材料直径自动化检测设备》可进行重点分析。纤维直径分布的边缘区间(如超出标准上限或接近下限的部分)虽占比小,但对产品质量影响较大,传统设备常忽略对这些区间的深入分析。该设备的边缘区间分析功能,可单独统计边缘纤维的数量、占比、直径波动情况,并生成专项报告,帮助企业判断边缘区间的产生是否为偶然现象或系统性问题,为精细改进工艺提供依据,减少边缘不合格品的产生。对于多组分复合纤维的直径分布检测,《新材料直径自动化检测设备》可区分不同组分的直径特征。复合纤维中不同组分的直径差异是评估复合效果的重要指标,传统设备无法区分不同组分,只能得到整体直径分布。该设备通过成分识别算法,结合纤维的光学特性差异,可分别统计各组分的直径分布数据,生成各组分的分布曲线和占比报告。这种细分能力为复合纤维的配方优化提供了精细数据,帮助提升复合纤维的性能均匀性。浙江生产用新材料直径自动化检测设备哪里有适配多种新材料生产场景;

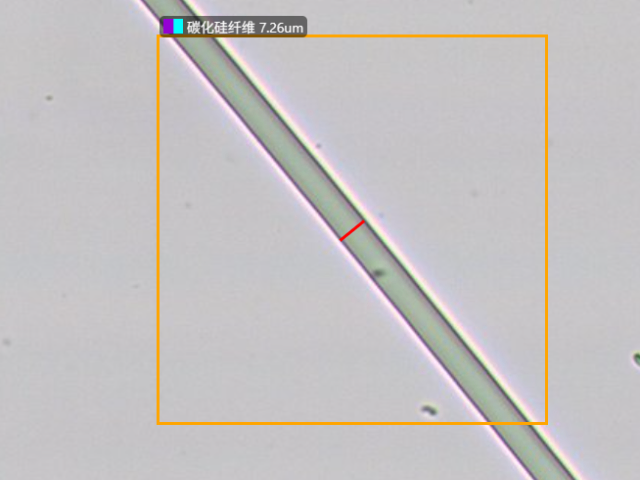

传统手工检测氧化铝纤维,在面对纤维堆叠、杂质等情况时,人工筛选干扰项难度大,容易将不合格数据纳入计算,影响检测结果的准确性。而《新材料直径自动化检测设备》的算法能自动过滤这些干扰因素,只保留有效数据进行计算。同时,支持二次人工复核功能,工作人员可查看每根纤维的直径测量数据和表面情况,进一步确保了检测结果的准确性,为氧化铝纤维的质量检测增添了双重保障。碳化硅纤维的直径稳定性对其耐高温性能有着重要影响。传统手工检测难以保证数据的稳定性,常因测量者的操作习惯不同而产生数据差异,不利于对纤维质量的稳定把控。《新材料直径自动化检测设备》凭借稳定的性能,多次测量误差小,能精细反映碳化硅纤维的直径情况。企业借助该设备,可更好地监控纤维生产过程,确保产品直径稳定,从而保障其耐高温性能符合要求。

针对航空发动机隔热层用的多层复合纤维,《新材料直径自动化检测设备》可分层分析各层纤维的直径分布特征。传统检测只能得到整体混合分布数据,无法区分不同层级的纤维特性,而该设备通过逐层扫描技术,能分别记录每层氧化铝纤维、碳化硅纤维的直径分布。某航空材料企业借助这一功能,发现隔热层内层硅酸铝纤维的直径分布带宽比设计值大 0.15μm,导致局部隔热性能下降,调整内层纤维生产工艺后,发动机隔热层的耐温稳定性提升 20%,充分体现了设备对复合结构材料检测的深度解析能力。操作培训周期短容易上手吗?

《新材料直径自动化检测设备》具备纤维直径分布与阻燃性能的关联分析能力,适用于消防材料检测。消防服面料用硅酸铝纤维的阻燃性能与直径分布密切相关,直径 3-4μm 且分布均匀的纤维,阻燃时间比分布杂乱的纤维长 20%。设备通过燃烧试验与分布检测结合,能精细定位比较好分布区间,某消防装备企业应用后,消防服的阻燃等级从 B1 级提升至 A 级,耐高温时间延长至 30 分钟以上,设备的专业检测能力为安全防护材料的性能升级提供了有力支持和保障。大幅减少人力成本的消耗!广东高精度新材料直径自动化检测设备

准确计算每根纤维实际直径;河南科研级新材料直径自动化检测设备国产替代

针对纤维直径的动态变化检测,《新材料直径自动化检测设备》可设置连续拍摄间隔。部分纤维在检测过程中会因环境变化(如温度、湿度)发生细微直径变化,传统设备只能进行单次检测,无法捕捉动态过程。该设备支持设置 0.5-60 秒的拍摄间隔,连续记录纤维直径的变化数据,生成动态分布曲线,直观展示直径分布随时间的演变趋势。这种动态检测能力为研究纤维的稳定性提供了全新手段,尤其适合材料老化试验中的直径变化分析。对于需要多设备协同工作的场景,《新材料直径自动化检测设备》支持组建检测网络实现负载均衡。当企业有多台该设备时,可通过**控制系统分配检测任务,避免某台设备负荷过重而其他设备闲置的情况。系统会根据各设备的当前任务量、检测类型(如氧化铝纤维、碳化硅纤维)智能分配新任务,确保每台设备的利用率保持在 70%-80% 的比较好区间。这种协同工作模式使整体检测效率提升 20%-25%,尤其适合大规模生产企业的批量检测需求。河南科研级新材料直径自动化检测设备国产替代