商机详情 -

内蒙古实验室用羊毛羊绒成分自动定量系统行业应用案例

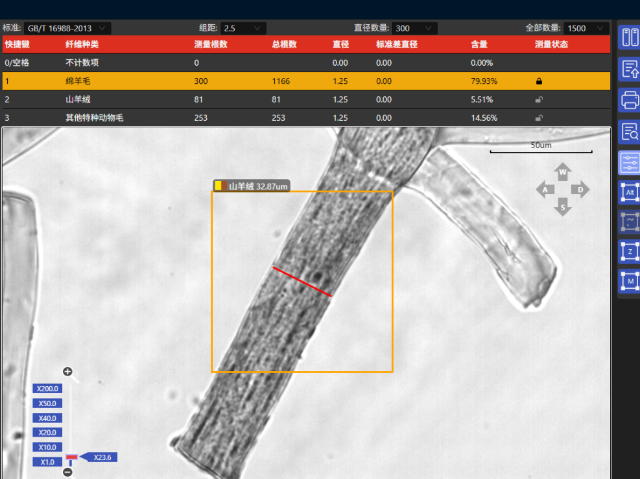

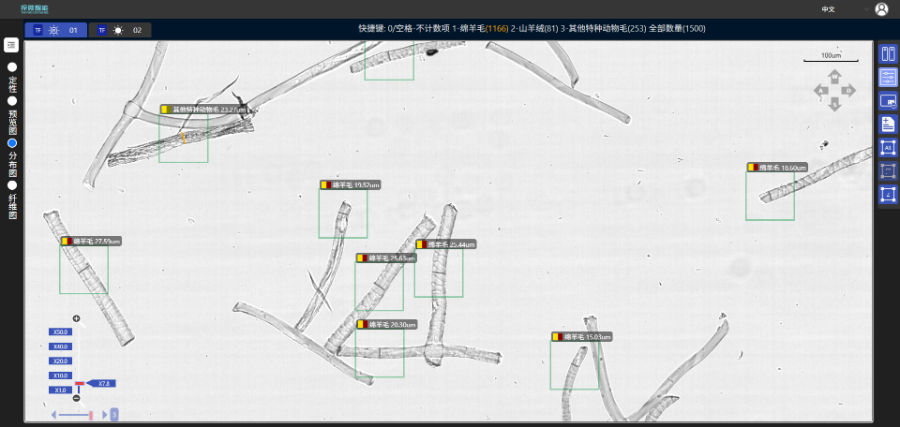

在传统检测流程中,从样本制备到人工镜检再到数据汇总,单份检测耗时平均超过60分钟,且依赖3-5年经验的技术人员操作。本系统通过全流程自动化改造,将样本放入智能进样仓后,7分钟内即可完成扫描、分析、报告生成的闭环,相当于将单样本处理效率提升8倍以上。搭配双工位并行扫描模块,单台设备日处理量突破200份,若组建多机协同检测线,可实现24小时无人值守检测,年处理能力达7万份以上,彻底解决了质检部门长期面临的“样本积压-报告延迟”痛点,为快消品企业的供应链提速提供了重点动能。自动计算每根纤维直径,结合统计分析生成含量比例数据。内蒙古实验室用羊毛羊绒成分自动定量系统行业应用案例

光源系统通过光谱响应自适应算法,自动识别样本颜色深度(基于RGB色域分析),动态调整各波长光源的输出功率:对黑色样本,增强450-550nm波段的补偿光;对彩色样本,过滤染料吸收峰对应的干扰波段。实测显示,该技术对活性染料、酸性染料等8类常见染色工艺处理的样本均有效,即使样本经固色剂处理后表面反射率低至15%,鳞片结构的识别率仍保持85%以上。相较于传统化学褪色需针对不同染料选择试剂的复杂流程,本方案实现了“无差别处理”,样本预处理时间从平均2小时缩短至0。上海国产羊毛羊绒成分自动定量系统选择多层对焦扫描还原纤维立体形态,避免细节遗漏,检测更全。

对于毛纺面料研发部门,系统不仅是检测工具,更是纤维成分优化的 “数字实验室”。通过批量检测不同配比的混纺样本,可自动生成 “成分 - 性能” 关联分析报告,显示羊绒含量与面料柔软度、羊毛比例与耐磨性能的量化关系。研发人员可通过系统的 “虚拟混纺模拟” 功能,输入目标性能参数,反推比较好纤维配比方案,将传统 “试错型” 研发周期从数周缩短至 24 小时以内,加速**面料的迭代速度,为企业在功能性纺织品(如抗起球羊绒衫、轻量化羊毛西装)的研发竞争中建立技术优势。

设备内置智能功率管理系统,在无人值守模式下,根据样本进仓频率动态调整光源与传感器能耗:当连续30分钟无新样本时,扫描模块进入休眠状态(功耗降至15W),检测舱维持低照度照明用于样本定位;批量检测时,通过任务队列算法优化扫描路径,减少机械臂无效移动,较传统固定路径扫描节能35%。多设备联机场景中,云端管理平台自动分配检测任务,避**台设备过载,确保每台设备的日均处理量均衡在180-220份区间,延长**部件(如光源模块)的使用寿命。权限分级管理保障数据安全,不同角色访问受限。

系统突破传统检测*分析纤维直径、鳞片密度的局限,实现了对纤维皮质层结构(如正 / 偏皮质细胞分布)、髓质层连续性、鳞片边缘锯齿角度等 27 项微观特征的定量分析。这些深度数据不仅用于成分定量,还可输出给面料研发部门,作为评估纤维品质(如羊绒细度、羊毛卷曲度)的关键指标,推动检测数据从 “合规证明” 向 “全产业链质量优化” 的价值升级。在毛纺厂现场检测时,电磁干扰、震动、温湿度波动等环境因素常影响检测设备稳定性。本系统采用全屏蔽电磁兼容设计,通过 CE、FCC 双重认证,可在 ±15% 电压波动、50dB 噪声环境下稳定运行;内置高精度温湿度传感器,自动补偿环境变化对纤维形态测量的影响(如湿度变化导致的纤维膨胀率误差),确保车间现场检测精度与实验室环境一致,解决了传统设备 “实验室精细、现场失效” 的痛点。自定义分组统计纤维直径,满足不同工艺需求。内蒙古实验室用羊毛羊绒成分自动定量系统行业应用案例

光谱分析与形态学结合,识别复杂混纺成分。内蒙古实验室用羊毛羊绒成分自动定量系统行业应用案例

系统支持将用户扫描的独有纤维图像(如特定产地的羊绒、特殊工艺处理的羊毛)导入算法训练模块,通过迁移学习技术对基础模型进行微调。用户可自主设定训练参数(如优先强化某类特征的权重),生成企业专属的识别模型。例如,某羊绒企业将阿拉善白绒山羊纤维的“鳞片高度-直径”特征组合加入算法库,使该品种的识别速度提升20%,误判率下降3%。算法库支持版本管理,可同时保存10个不同训练版本,方便根据检测需求快速切换(如常规检测版、痕量成分检测版),实现检测模型的个性化迭代,避免依赖通用算法的局限性。内蒙古实验室用羊毛羊绒成分自动定量系统行业应用案例