-

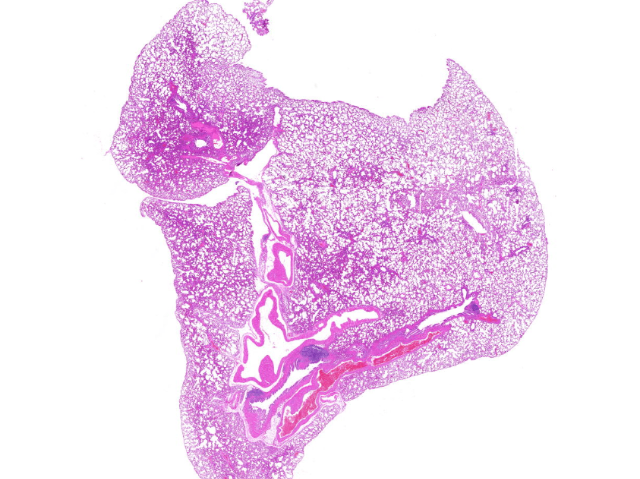

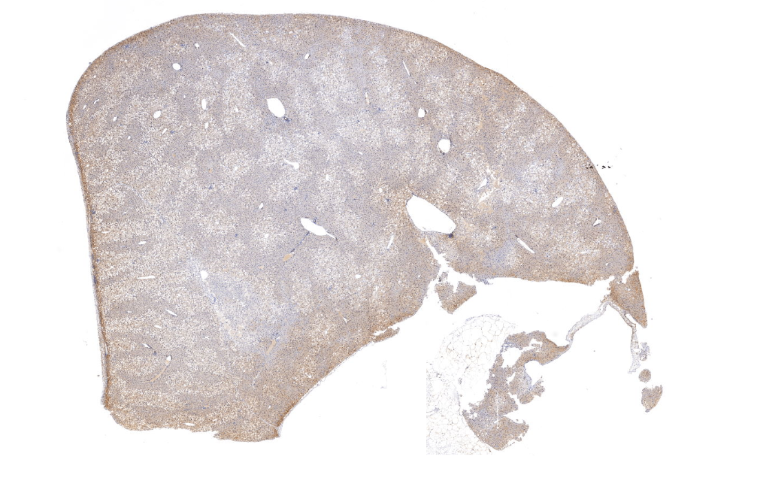

贵州脑组织病理切片

该染色在过敏性疾病和肥大细胞增生性疾病的诊断中具有关键价值:过敏性鼻炎/***:可量化鼻黏膜或支气管壁中肥大细胞浸润程度(正常<15个/HPF,过敏性疾病常>30个/HPF)肥大细胞增多症:能清晰显示皮肤或骨髓中异常聚集的肥大细胞(呈葡萄串样排列)胃肠道肥大细胞活化综合征:可观察到肠黏膜固有层肥大细胞脱颗粒现象(颗粒弥散状分布)技术操作需特别注意:染液pH值至关重要(pH>4.0时异染效应消失)分化步骤需在显微镜下监控,至背景呈淡蓝色立即终止避免使用含重金属固定剂(如Zenker液)以防颗粒溶解推荐使用树脂封片剂以保持异染稳定性现代诊断中常与CD117免疫组化联合应用,提高对系统性肥大细胞增多...

发布时间:2025.12.03 -

西藏哪里有病理切片销售电话

油红O染色作为中性脂肪检测的金标准,其技术难点在于脂肪组织极易在染色过程中溶解丢失。为比较大限度保持脂质完整性,需采取以下系统性防护措施:样本前处理阶段固定后必须流水冲洗12小时以上,彻底***残留甲醛(甲醛会破坏脂蛋白结构)冰冻切片厚度控制在8-10μm,过薄(<5μm)会导致脂滴破裂预冷载玻片(4℃)上贴片,减少组织回温造成的脂质扩散染色过程控制采用改良染液配方:0.3%油红O(60%异丙醇+40%蒸馏水配制),过滤后4℃避光保存(有效期7天)染色缸预冷至10℃,染色时间精确控制在8分钟(室温染色时缩短至5分钟)分化使用60%异丙醇(而非传统85%浓度),分化时间不超过10秒封片与质控免脱...

发布时间:2025.12.02 -

吉林肝脏病理切片销售电话

该技术在**精细诊疗中发挥**作用:乳腺*分子分型:ER/PR阳性提示内分泌***敏感,HER2过表达指导靶向***肺*鉴别诊断:TTF-1/Napsin A阳性支持肺腺*,p40/p63阳性提示鳞*淋巴瘤分型:CD20/CD3等标记物组合可区分B/T细胞来源关键质控要点包括:必须设立阳性对照(已知阳性组织)和阴性对照(一抗替代液)抗原修复过度会导致组织脱落,不足则降低敏感性DAB显色时间超过10分钟可能产生假阳性颗粒抗体稀释度需根据克隆号优化(如ER抗体SP1常用1:150,而1D5需1:50)现代全自动免疫组化仪已实现标准化操作,但手工法仍适用于科研探索。***进展如多重免疫荧光(mIHC...

发布时间:2025.12.01 -

中国澳门肝脏病理切片24小时服务

染色结果评估采用三级评分系统:一级指标(基础要求):核质对比鲜明(苏木精核染色OD值≥0.7,伊红胞质染色RGB值R通道>180)二级指标(诊断要求):特殊染色特异性(如Masson染色胶原纤维蓝/肌纤维红比值>5:1)三级指标(科研要求):染色可重复性(同批切片CV值<15%,批间CV值<25%)实验室需实施多维质控措施:人员培训:每月进行染色技术盲测(如区分过度分化与染色不足的HE切片)设备管理:染色机每日记录温度波动(±1℃)、湿度(40-60%)和试剂消耗曲线数字监控:搭载AI的扫描系统(如HALO)可自动检测染色均匀性,标记异常区域***CAP指南要求病理科建立电子化质控数据库,记录...

-

上海小鼠病理切片销售

在组织学染色过程中,背景染色是常见的干扰因素,主要由染液残留、组织自发荧光或非特异性结合导致。为了有效消除背景染色,需根据具体染色方法和问题来源采取针对性策略。对于染液残留,充分水洗是关键步骤,例如PAS染色后需用流水冲洗10分钟以去除未结合的染料。对于非特异性结合,可使用封闭液阻断非目标位点,如采用5% BSA封闭30分钟,以减少抗体或染料的非特异性吸附。若染液浓度过高导致背景过深,可适当稀释染液,例如将油红O染液浓度调整至0.3%,以平衡染色特异性与强度。对于某些特殊染色方法(如Masson三色染色),增加分化步骤尤为重要,如使用1%醋酸分化2次以去除多余染料。此外,在荧光染色中,组织自发...

发布时间:2025.11.28 -

河南大鼠病理切片怎么样

在实际应用中需重点监控以下环节:程序验证:新抗体上机前需与手工法进行30例比对验证(符合率需>90%)日常维护:每日开机执行管路冲洗(防止结晶堵塞),每周更换过滤膜(0.22 μm孔径)质控管理:每批次运行需插入标准质控片(如乳腺*组织芯片含ER/PR/HER2阴阳性对照)异常处理:出现染色不均时立即检查试剂余量(抗体试剂<10%需更换)和喷嘴通畅性值得注意的是,自动化染色仍需人工复核:① 封片前需显微镜抽查边缘效应(常见于加热修复不均匀);② 对低表达抗原(如PD-L1)需根据组织类型调整修复条件(肺鳞*建议pH 9.0修复液);③ 特殊样本(如骨脱钙组织)需延长抗体孵育时间20%。***智...

发布时间:2025.11.27 -

黑龙江脑组织病理切片电话多少

普鲁氏蓝染色(Perls' Prussian Blue Stain)是病理组织学中特异性检测三价铁(Fe³⁺)的经典化学染色方法,其原理基于铁离子在酸性条件下与亚铁**钾发生的特征性反应。标准染色流程包括:新鲜组织经中性福尔马林固定后制备石蜡切片,脱蜡水化后浸入等体积混合的2%盐酸与2%亚铁**钾溶液,反应10-30分钟(37℃可缩短至15分钟),此时组织中的含铁血黄素、铁蛋白等含Fe³⁺物质会生成不溶性的亚铁**铁(普鲁士蓝)沉淀;随后用1%中性红或核固红复染细胞核1-2分钟,**终铁沉积物呈现鲜明蓝色,细胞核呈红色,背景呈淡粉色。硫黄素T染色在淀粉样变性的荧光诊断中具有高敏感性,其黄色荧光...

发布时间:2025.11.24 -

新疆大鼠病理切片怎么样

普鲁氏蓝染色(Perls' Prussian Blue Stain)是病理组织学中特异性检测三价铁(Fe³⁺)的经典化学染色方法,其原理基于铁离子在酸性条件下与亚铁**钾发生的特征性反应。标准染色流程包括:新鲜组织经中性福尔马林固定后制备石蜡切片,脱蜡水化后浸入等体积混合的2%盐酸与2%亚铁**钾溶液,反应10-30分钟(37℃可缩短至15分钟),此时组织中的含铁血黄素、铁蛋白等含Fe³⁺物质会生成不溶性的亚铁**铁(普鲁士蓝)沉淀;随后用1%中性红或核固红复染细胞核1-2分钟,**终铁沉积物呈现鲜明蓝色,细胞核呈红色,背景呈淡粉色。天狼星红染色在偏振光下区分Ⅰ型与Ⅲ型胶原,对评估肝纤维化或心...

发布时间:2025.11.20 -

广东脑组织病理切片电话多少

该染色在临床诊断中具有不可替代的价值:①在遗传性血色病(HH)中,能清晰显示肝细胞、胰腺腺泡细胞及心肌细胞内弥漫分布的蓝色颗粒,铁定量分析可评估疾病分期;②在含铁血黄素沉着症时,可鉴别肺泡巨噬细胞吞噬的含铁血黄素(蓝色阳性)与其他色素沉积;③在骨髓检查中有助于诊断铁粒幼细胞性贫血(环形铁粒幼细胞>15%为诊断标准)。操作中需严格控制技术要点:盐酸浓度过高(>4%)会导致组织水解,而浓度过低(<1%)则降低反应敏感性;亚铁**钾溶液需新鲜配制(保质期<1周),若呈现绿色则提示氧化失效;骨髓等富含铁的组织应缩短染色时间至10分钟以避免过度染色。现代数字化病理系统可通过分析蓝色染色面积实现铁沉积的半...

发布时间:2025.11.19 -

青海肝脏病理切片销售电话

该染色法的诊断价值主要体现在对组织纤维化的评估上:在肝硬化标本中,可清晰显示门静脉区增生的蓝色胶原纤维包绕红色肝细胞团;在肺纤维化组织,能明确区分肺泡间隔内异常沉积的蓝色胶原纤维与正常肺间质结构;在心肌梗死后修复过程中,可准确识别红色存活心肌与蓝色瘢痕组织的界限。此外,Masson染色还能帮助鉴别**间质反应程度,如浸润性乳腺*中可见*细胞巢被蓝色胶原纤维包绕,而平滑肌肉瘤则表现为弥漫的红色肌源性分化区域。现代数字化病理分析系统常基于Masson染色结果进行胶原面积定量,为纤维化疾病的疗效评估提供客观指标。该技术因其稳定的染色效果和明确的组织对比度,至今仍是结缔组织病理诊断的基石性方法。银染技...

发布时间:2025.11.18 -

贵州大鼠病理切片售后服务

免疫组织化学染色(Immunohistochemistry, IHC)是现代病理诊断中至关重要的分子检测技术,其通过抗原-抗体特异性结合原理,实现组织内靶蛋白的精细定位。标准操作流程包含五个关键环节:首先进行抗原修复(热修复采用pH 6.0柠檬酸盐缓冲液98℃处理20分钟,或酶修复用0.1%胰蛋白酶37℃消化10分钟),以解除福尔马林固定导致的蛋白交联;随后用3%过氧化氢阻断内源性过氧化物酶15分钟;接着滴加特异性一抗(如ERα抗体1:100稀释)4℃孵育过夜或37℃孵育1小时;再与HRP标记的二抗室温反应30分钟;***DAB显色2-10分钟(显微镜下控制)使阳性信号呈棕黄色。钙染色如茜素红...

发布时间:2025.11.14 -

河南病理切片销售价格

质控增强措施:设立正常脊髓组织作为阳性对照,要求前索、侧索髓鞘染色强度差异<15%采用数字化图像分析(如Image Pro Plus),定量白质/灰质吸光度比值(正常≥3:1)对阿尔茨海默病等脱髓鞘病变样本,可延长染色至18小时增强敏感性***改良方案推荐在分化后使用0.1%焦油紫(60℃)复染5分钟,既能增强神经元显示,又不影响髓鞘染色。实验室应建立分化时间数据库,根据不同组织类型(如周围神经需延长分化时间30%)制定个性化方案,确保染色结果满足诊断要求(髓鞘厚度测量误差<5%)。番红O-固绿染色可区分软骨与骨组织,在骨关节炎或骨**的病理评估中提供重要信息。河南病理切片销售价格未来发展趋势...

发布时间:2025.11.13 -

中国澳门血管病理切片销售电话

优化方案包括:氧化增强法:对纤维化组织(如糖尿病肾小球硬化)可延长氧化至20分钟,并加入0.1%Tween-20促进渗透分层染色技术:对厚切片(>5μm)采用阶梯式氧化(先3分钟表面氧化,再10分钟全层氧化)质控体系建立:每批次染色需设置肝组织阳性对照和淀粉酶消化阴性对照(消化时间37℃×30分钟)***研究表明,采用微波辅助氧化(800W×2分钟)可使糖原检出灵敏度提升40%,尤其适用于穿刺小标本。实验室应建立Schiff试剂监控记录,记录开封日期、使用次数及阳性对照结果,确保染色可靠性(建议每50张切片更换新试剂)。对于疑难病例,可同步进行PAS-Diastase染色(淀粉酶消化后糖原阴性...

发布时间:2025.11.07 -

重庆病理切片服务电话

巴氏染色的独特优势在于其***的色彩分辨能力:通过染液配比的精确调控,可使表层鳞状细胞的角化程度呈现从淡绿到鲜橙的连续色谱变化,而核染色质的粗细、分布等形态特征也能清晰显现。这种多色性表现对宫颈上皮内瘤变(CIN)的分级诊断至关重要,如高度病变(CIN2/3)细胞通常表现为核深染、核质比增大且胞质染色偏蓝绿,而低度病变(CIN1)细胞则保持较多橙红色胞质。此外,该方法还能突出显示炎性背景中的线索细胞、***菌丝等微生物***证据。现代液基细胞学技术(如ThinPrep、SurePath)与巴氏染色的结合,进一步提高了对宫颈*及*前病变的检出率,使其成为妇科**筛查不可替代的技术手段。碱性磷酸酶...

发布时间:2025.11.06 -

北京哪里有病理切片销售价格

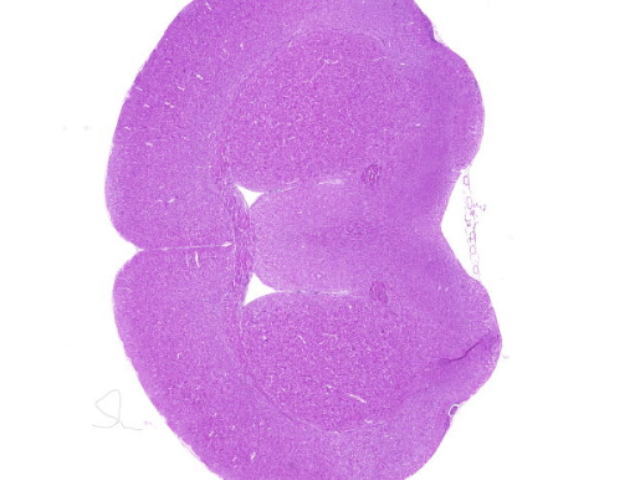

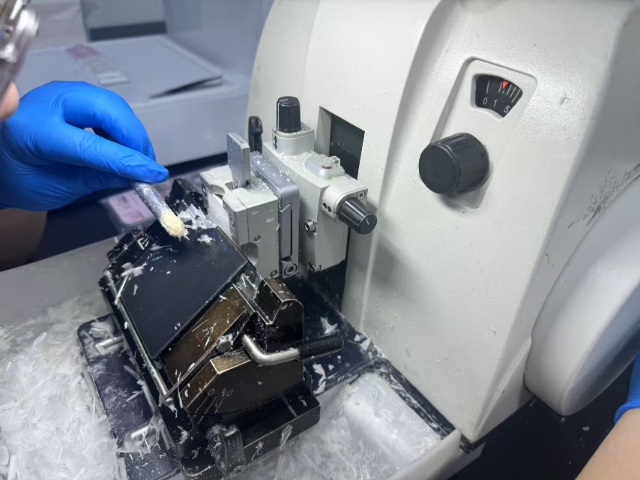

LFB染色(Luxol fast blue染色)是神经病理学中特异性显示髓鞘结构的经典染色技术,其原理基于LFB染料的阳离子特性与髓鞘中酸性脂蛋白的静电结合。标准染色流程需严格控制条件:石蜡切片脱蜡至水后,浸入0.1%LFB染液(60℃预热)中孵育8-16小时(过夜染色效果比较好),随后用95%乙醇洗去多余染料;关键分化步骤采用0.05%锂碳酸溶液处理30-90秒,在显微镜监控下至白质呈现亮蓝色而灰质近乎无色,***用焦油紫或中性红复染神经元胞体。.过碘酸雪夫(PAS)染色可显示基底膜及糖原沉积,对糖尿病肾病及某些的诊断具有重要意义。北京哪里有病理切片销售价格病理切片染色质量是确保诊断准确性的...

-

北京脑组织病理切片销售

Masson三色染色是病理学中用于区分结缔组织成分的经典特殊染色技术,其独特的染色原理基于不同组织成分对染料的渗透性差异。染色过程包括五个关键步骤:首先使用Weigert铁苏木精染液对细胞核进行5-10分钟的染色;随后用酸性品红-丽春红混合液处理10分钟,使肌纤维、纤维素和红细胞呈鲜红色;再用磷钼酸溶液分化处理5分钟,选择性去除胶原纤维中的品红染料;***用苯胺蓝染液染色5分钟,使疏松的胶原纤维呈现特征性蓝色,并用1%醋酸水溶液快速冲洗以增强对比度。整个染色过程需严格控制pH值(维持在2.0-2.5),这对染料的选择性结合至关重要。黑色素染色如Fontana-Masson法能显示无色素性黑色素...

-

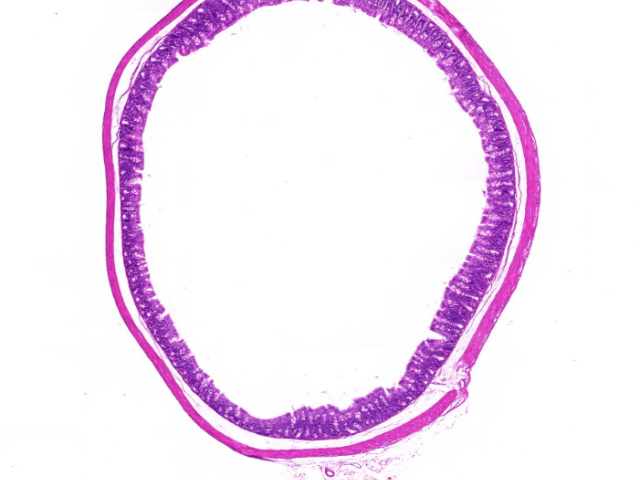

云南肠病理切片销售价格

该染色在神经退行性疾病诊断中具有独特价值:多发性硬化症:可清晰显示斑块状髓鞘脱失区域(蓝色染色缺失)与正常白质的鲜明对比脊髓损伤:能区分沃勒变性(轴突远端髓鞘崩解)与正常神经纤维脑白质营养不良:可观察到弥漫性髓鞘形成缺陷技术要点需特别注意:分化液浓度过高(>0.1%)会导致髓鞘染色完全脱失复染时间需控制在2分钟内,避免掩盖髓鞘结构染色效果与组织固定时间直接相关,过度固定的脑组织需延长染色时间20%现代神经病理学常将LFB染色与PAS、Bielschowsky银染组成"髓鞘-轴突-胶质"三联染色,为脱髓鞘疾病提供***诊断依据。质量控制需设立正常白质对照,确保染色批次间的稳定性。弹力纤维染色如V...

发布时间:2025.11.05 -

南京小鼠病理切片销售

特殊组织处理技巧:对易脱片的脑组织,可在染色前用1%多聚赖氨酸处理载玻片***斑块建议先进行苏木精复染(30秒),再油红O染色以显示泡沫细胞定位染色失败补救:对已脱水的切片可用70℃热PBS处理2分钟恢复脂质显色***研究显示,联合尼罗红荧光染色(Ex/Em=488/525nm)可提高微小脂滴(<1μm)的检出率,尤其适用于非酒精性脂肪肝的早期诊断。实验室应建立标准操作手册,明确规定从取材到封片的全流程时间控制(总时长不超过45分钟),确保染色结果的可重复性。原位杂交技术通过核酸探针定位特定基因序列,在EB病毒相关**或遗传性疾病诊断中日益重要。南京小鼠病理切片销售PAS染色中糖原检测的假阴性...

发布时间:2025.11.05 -

福建病理切片24小时服务

特殊染色技术的联合应用是提高病理诊断精细度的重要策略,通过多染色结果的相互印证,可***解析复杂的组织病理学改变。在肝脏疾病评估中,典型组合包括:① Masson三色染色(蓝色胶原纤维)与网状纤维染色(黑色银染)联用,能区分肝硬化(Masson显示宽大纤维间隔)与肝纤维化(网状纤维显示纤细网格);② PAS染色(紫红色糖原)联合淀粉酶消化对照,可鉴别肝糖原贮积症(淀粉酶敏感)与α-1抗胰蛋白酶缺乏症(淀粉酶抵抗的嗜酸性小球)。对于血液系统疾病,普鲁氏蓝染色(蓝色铁沉积)需与Perls-DAB增强法联用,在骨髓活检中既能显示环形铁粒幼细胞(诊断MDS),又能通过DAB显色量化铁负荷程度。天狼星红...

发布时间:2025.11.05 -

青海肠病理切片电话多少

PAS染色的诊断价值主要体现在两个方面:在代谢性疾病中,可清晰显示糖尿病肾病时肾小球基底膜的糖原沉积(呈现弥漫性紫红色增厚)和肝糖原贮积症的肝细胞质内特征性颗粒;在***性疾病中,能特异性标记***细胞壁的多糖成分(如***的假菌丝、曲霉的45°分枝菌丝),其紫红色染色与周围组织的淡背景形成鲜明对比,显著提高检出率。此外,该染色还可用于观察肠上皮杯状细胞的黏液、垂体前叶细胞的糖蛋白分泌颗粒等。现代病理诊断中,PAS染色常与淀粉酶消化试验联用——经淀粉酶预处理后糖原染色消失而***保留染色,这一特性使其成为鉴别******与组织内糖原沉积的金标准技术。操作时需注意Schiff试剂应避光保存,若试...

发布时间:2025.11.03 -

内蒙古小鼠病理切片电话多少

甲苯胺蓝染色(Toluidine Blue Staining)是病理学中特异性显示肥大细胞及其颗粒成分的经典组织化学染色技术。该染色基于甲苯胺蓝染料的异染性特性——其阳离子基团与肥大细胞颗粒中高度硫酸化的肝素蛋白聚糖结合后发生光谱偏移,使胞质颗粒呈现特征性紫红色至紫蓝色(异染现象),而细胞核则保持蓝色(正染现象)。标准染色流程要求新鲜组织经中性福尔马林固定,制备4-6μm石蜡切片,脱蜡水化后浸入1%甲苯胺蓝染液(pH 2.5-3.0的酸性缓冲液配制)染色5-8分钟,随后用0.5%冰醋酸分化10-20秒,以去除胶原等结缔组织的非特异性染色,***快速脱水透明封片。病理切片染色是组织学诊断的基础环...

发布时间:2025.11.03 -

湖北肠病理切片24小时服务

油红O染色作为中性脂肪检测的金标准,其技术难点在于脂肪组织极易在染色过程中溶解丢失。为比较大限度保持脂质完整性,需采取以下系统性防护措施:样本前处理阶段固定后必须流水冲洗12小时以上,彻底***残留甲醛(甲醛会破坏脂蛋白结构)冰冻切片厚度控制在8-10μm,过薄(<5μm)会导致脂滴破裂预冷载玻片(4℃)上贴片,减少组织回温造成的脂质扩散染色过程控制采用改良染液配方:0.3%油红O(60%异丙醇+40%蒸馏水配制),过滤后4℃避光保存(有效期7天)染色缸预冷至10℃,染色时间精确控制在8分钟(室温染色时缩短至5分钟)分化使用60%异丙醇(而非传统85%浓度),分化时间不超过10秒封片与质控免脱...

发布时间:2025.10.31 -

新疆肠病理切片售后服务

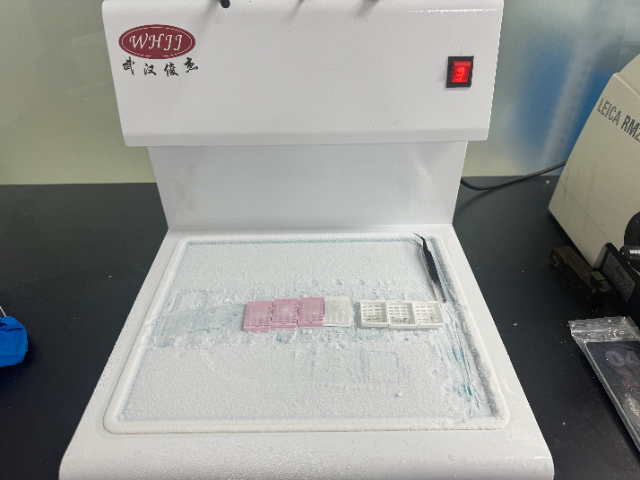

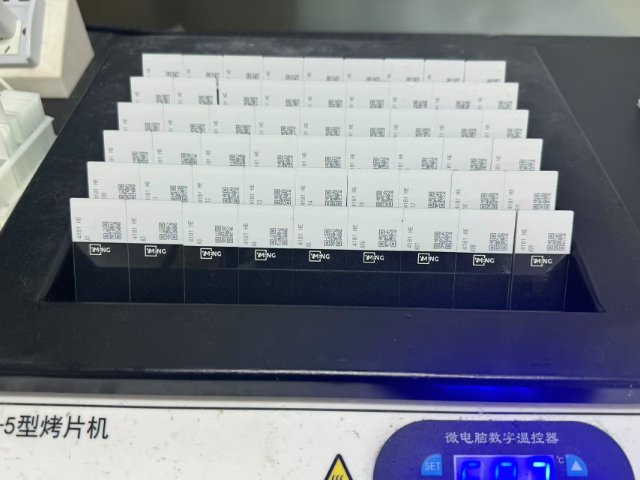

近年来,随着分子病理学和人工智能技术的深度融合,病理切片染色技术正经历**性变革。多重免疫荧光染色(mIHC/mIF)通过光谱分离技术(如Opal 7色系统)可在单张切片上同步检测PD-L1/CD8/FOXP3等7种标志物,结合多光谱成像系统(如Vectra Polaris)实现**微环境免疫细胞亚群的精确定量,其空间分辨率可达0.25μm/pixel,较传统IHC诊断效率提升5倍以上。数字病理与AI分析已进入临床实用阶段,如谷歌DeepMind开发的乳腺*淋巴结转移检测系统(灵敏度达99.3%),可对全切片图像(WSI)进行实时分析,自动标注可疑区域并生成结构化报告。快速HE染色技术在术中冰...

发布时间:2025.10.31 -

上海肝脏病理切片服务电话

在乳腺*的病理诊断与***决策中,多种染色技术的联合应用发挥着关键作用。HE染色作为基础诊断工具,能够初步判断**的组织学类型、分级和浸润情况,为后续检测提供形态学依据。在此基础上,免疫组化染色技术通过检测雌***受体(ER)、孕***受体(PR)和人表皮生长因子受体2(HER2)的表达水平,实现对乳腺*的分子分型:ER/PR阳性而HER2阴性的**被归类为Luminal A型,适合内分泌***;HER2过表达的**则被划分为HER2阳性型。为进一步提高HER2检测的准确性,对于免疫组化结果不确定的病例(如HER2 2+),需采用荧光原位杂交(FISH)技术验证HER2基因的扩增状态。这种多技...

-

脾病理切片

抗原修复是免疫组化(IHC)成功的关键预处理步骤,其**在于逆转福尔马林固定导致的蛋白质交联,重新暴露抗原表位。根据抗原特性不同,修复方法的选择需遵循以下原则:热修复法(适用于90%以上抗原)高压修复(121℃):采用pH 6.0柠檬酸盐或pH 9.0 EDTA缓冲液,维持2.5-3分钟高压,适用于核抗原(如Ki-67、p53)微波修复:中高火(800W)间歇加热(加热2分钟/静置2分钟,共3循环),需保持液面完全覆盖组织水浴修复:95℃恒温30分钟,对膜抗原(如HER2)保护效果比较好酶修复法(适用于特定脆性抗原)蛋白酶K(0.05% in Tris-HCl)37℃消化8-12分钟,适用于I...

发布时间:2025.10.30 -

湖南小鼠病理切片电话多少

在实际应用中需重点监控以下环节:程序验证:新抗体上机前需与手工法进行30例比对验证(符合率需>90%)日常维护:每日开机执行管路冲洗(防止结晶堵塞),每周更换过滤膜(0.22 μm孔径)质控管理:每批次运行需插入标准质控片(如乳腺*组织芯片含ER/PR/HER2阴阳性对照)异常处理:出现染色不均时立即检查试剂余量(抗体试剂<10%需更换)和喷嘴通畅性值得注意的是,自动化染色仍需人工复核:① 封片前需显微镜抽查边缘效应(常见于加热修复不均匀);② 对低表达抗原(如PD-L1)需根据组织类型调整修复条件(肺鳞*建议pH 9.0修复液);③ 特殊样本(如骨脱钙组织)需延长抗体孵育时间20%。***智...

发布时间:2025.10.30 -

重庆心脏病理切片

油红O染色是病理学中特异性显示中性脂肪(甘油三酯、胆固醇酯等)的经典组织化学染色技术。该染色基于油红O(Oil Red O)染料的脂溶性特性——其分子结构中的疏水基团与脂质中的碳氢链特异性结合,在脂肪蓄积部位形成稳定的橙红色复合物。标准染色流程需采用新鲜冰冻切片(厚度8-10μm),先以60%异丙醇短暂漂洗以增强染料渗透性,随后浸入油红O饱和染液(0.5%油红O溶于60%异丙醇)孵育15分钟,***用Mayer苏木精复染细胞核30秒。整个操作需在湿盒中进行,环境温度控制在4-8℃以比较大限度防止脂质溶解。革兰染色在细菌性**理诊断中不可或缺,能快速区分革兰阳性菌与阴性菌,为临床抗****提供方...

-

新疆心脏病理切片销售电话

甲苯胺蓝染色(Toluidine Blue Staining)是病理学中特异性显示肥大细胞及其颗粒成分的经典组织化学染色技术。该染色基于甲苯胺蓝染料的异染性特性——其阳离子基团与肥大细胞颗粒中高度硫酸化的肝素蛋白聚糖结合后发生光谱偏移,使胞质颗粒呈现特征性紫红色至紫蓝色(异染现象),而细胞核则保持蓝色(正染现象)。标准染色流程要求新鲜组织经中性福尔马林固定,制备4-6μm石蜡切片,脱蜡水化后浸入1%甲苯胺蓝染液(pH 2.5-3.0的酸性缓冲液配制)染色5-8分钟,随后用0.5%冰醋酸分化10-20秒,以去除胶原等结缔组织的非特异性染色,***快速脱水透明封片。多色原位杂交(M-FISH)可同...

发布时间:2025.10.27 -

重庆心脏病理切片服务电话

油红O染色是病理学中特异性显示中性脂肪(甘油三酯、胆固醇酯等)的经典组织化学染色技术。该染色基于油红O(Oil Red O)染料的脂溶性特性——其分子结构中的疏水基团与脂质中的碳氢链特异性结合,在脂肪蓄积部位形成稳定的橙红色复合物。标准染色流程需采用新鲜冰冻切片(厚度8-10μm),先以60%异丙醇短暂漂洗以增强染料渗透性,随后浸入油红O饱和染液(0.5%油红O溶于60%异丙醇)孵育15分钟,***用Mayer苏木精复染细胞核30秒。整个操作需在湿盒中进行,环境温度控制在4-8℃以比较大限度防止脂质溶解。番红O-固绿染色可区分软骨与骨组织,在骨关节炎或骨**的病理评估中提供重要信息。重庆心脏病...

发布时间:2025.10.27 -

陕西肠病理切片售后服务

瑞氏-姬姆萨染色法(Wright-Giemsa staining)是血液学和骨髓细胞形态学检查中**经典的复合染色技术,其通过瑞氏染粉(亚甲蓝和伊红复合物)与姬姆萨染液(天青B和伊红复合物)的协同作用,能够精细呈现各类血细胞的超微结构特征。染色过程需严格控制技术参数:首先将新鲜制备的血涂片或骨髓涂片用甲醇固定30秒,随后滴加瑞氏染液覆盖涂片1分钟,再按1:2-1:3比例加入pH 6.8磷酸盐缓冲液稀释的姬姆萨染液,共同孵育15-20分钟。染色时间需根据涂片厚度和环境温度动态调整,冬季可延长至25分钟,夏季则缩短至12分钟,**终以红细胞呈粉红色、血小板颗粒呈紫红色为质控标准。抗酸染色如Zieh...

发布时间:2025.10.24