商机详情 -

家喻户晓南通非遗西亭脆饼大全

在沪通大桥观光层设置的"脆饼实验室"里,游客可以参与从麦穗到成品的全流程体验。特别设计的声光装置将烘焙过程可视化:当吊炉温度达到临界点时,环绕声场会模拟出长江潮汐的声音频率(0.1-0.3Hz)。更妙的是"风味解构体验",米其林星级厨师用液氮将脆饼冷却至-196℃,然后搭配不同温度的云雾茶,展现从酥脆到绵软的72种质构变化。这种突破性的文旅融合模式,让食物不再是消费终点,而成为连接历史与未来、技术与人文的超级媒介。正如美食人类学家马歇尔所说:"西亭脆饼的现代之旅,本质上是一场关于如何让传统文化保持呼吸的深刻实验。"西亭脆饼的香甜酥脆总能勾起人们对童年的美好回忆。家喻户晓南通非遗西亭脆饼大全

在迪拜世博会中国馆,西亭脆饼作为"非遗美食数字化"**惊艳亮相——3D打印还原的分子料理版,搭配全息投影的运河茶宴场景。归国华侨陈女士的脆饼工坊,则开发出低GI慢糖系列,糖分释放速率降低60%。这种传统与创新的交响,正通过"全球茶食联盟"传递:东京和果子大师借鉴其酥层技术,巴黎甜品店研发了法式酒香夹心款。当国际邮轮停靠南通港,游客们总爱带走印着水运古地图的雅致礼盒,让长江口的千年滋味,成为世界了解中国的味觉密码。家喻户晓南通非遗西亭脆饼大全南通非遗西亭脆饼是舌尖上的文化瑰宝。

在快节奏的都市生活中,一块脆饼敲开的往往是情感结界。78岁的上海知青王建国至今记得,插队时老乡用油纸包裹脆饼塞进行囊的温暖。这种情感联结催生出"书信饼"新业态——消费者可以定制印有手写家书的脆饼,通过-18℃冷链锁鲜送达远方游子。2024年春节档纪录片《一饼一世界》记录下动人画面:海外华人将脆饼泡入红茶,氤氲香气中重现儿时巷口的叫卖声。心理学家的研究表明,脆饼碎裂时90分贝的声响能触发大脑奖赏回路,这种跨代际的愉悦体验,使其成为家族记忆的比较好载体。

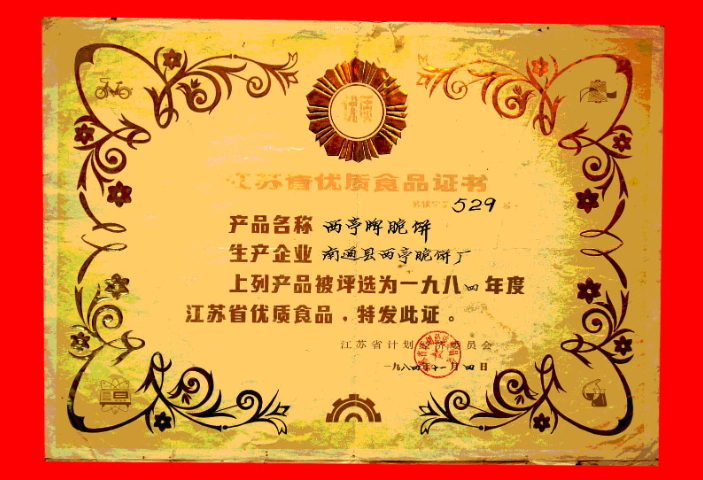

在西亭古镇的茶食博物馆,清代《通州茶食录》记载着"脆饼佐茶"的雅趣:其多孔结构(每平方厘米38-42个气孔)能完美吸附碧螺春茶汤,形成"茶不夺饼香,饼不掩茶韵"的平衡。现代茶艺师发现,搭配不同茶类需切分不同形态——龙井适宜2cm见方的小块,普洱适合5cm长条,白茶则推荐整片轻蘸。这种古老智慧正通过"青少年非遗研学营"延续:孩子们学习用三角函数计算饼坯延展角度,用分贝仪测量烘焙声响,在STEAM课程中领悟传统技艺的科学内涵。2025年建成的数字孪生工坊,更让全球爱好者能通过VR体验"面粉粒子级"的虚拟制作。西亭脆饼的独特制作工艺已被列入非物质文化遗产保护名录。

当电子显微镜的探针触及脆饼截面时,展现的是令人惊叹的纳米级世界。江南大学陈教授团队发现,菜籽油中的亚油酸与小麦蛋白结合后,会自组装成直径约80纳米的管状网络,这种结构能有效锁住香气分子。X射线衍射分析显示,淀粉在烘焙过程中形成的V型结晶结构,使产品吸水率降低至3.2%,这是保持酥脆的关键。更奇妙的是,通过质谱仪检测出的23种风味物质中,有5种是西亭地区特有的微生物群落代谢产物。现代工艺创新方面,2025年投产的光伏脆饼窑采用石墨烯发热膜,将能耗从传统煤炉的1.8千瓦时/公斤降至0.7千瓦时/公斤,同时通过闭环温控系统使成品率提升至98.6%,这项技术已入选国家发改委《传统食品绿色制造典型案例》。西亭脆饼的芝麻香气总能勾起人们对传统美食的温暖回忆。本地南通非遗西亭脆饼礼品盒

每一片西亭脆饼都诉说着南通这座江海之城的美食故事。家喻户晓南通非遗西亭脆饼大全

西亭脆饼的当代故事写着绿色篇章。光伏吊炉项目每年减少82吨碳排放,芝麻壳制成的生物基包装可6个月自然降解。更动人的是产业链背后的"老种子守护计划":与农科所合作保存的8个传统小麦品种,在长江口沙壤土焕发新生;采用"芝麻-豆科间作"模式,使农田生物多样性提升40%。这些实践入选**开发计划署案例库,诠释着"一方水土养一方物产"的生态哲学。消费者扫描包装上的区块链溯源码,能清晰看见每粒小麦的日照时长、每滴菜籽油的压榨温度。家喻户晓南通非遗西亭脆饼大全