商机详情 -

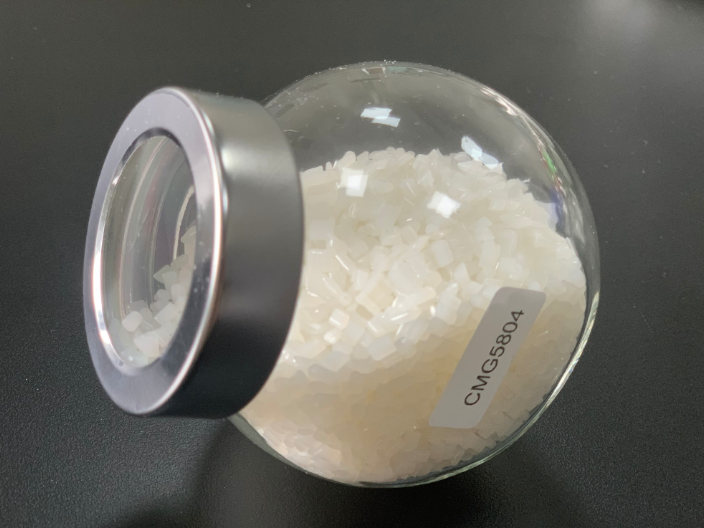

合肥大分子偶联剂

硅烷类偶联剂类主要用于含硅的填料或玻璃纤维的表面处理,其结构通式为RSiX3,其中R是与树脂分子有亲和力或反应能力的活性基团,如氨基、环氧基、乙烯基、甲基丙烯酰基等;X为能水解基团,如甲氧基、乙酰基氧、乙氧基等。此类为水解硅烷,X为氧化基-O-OR时,称为氧化硅烷,X为含多原子基团-S-R时,称为多硫化硅烷。钛酸酯类偶联剂对于热塑性聚合物和干燥的填料,有良好的偶联效果,它进一步扩大了硅烷偶联剂的使用范围,使非极性的钙塑填充体系的偶联效果明显提高。铝钛复合偶联剂可改善制品的物理机械性能,如提高冲击强度,提高热变形温度,可与钛酸酯类偶联剂相媲美,但是价格只为钛酸酯类偶联剂的一半,具有色浅、无毒、使用方便等特点,较钛酸酯偶联剂的热稳定性更好,对于颜料的分散有极优的效果。铝酸酯类偶联剂兼具钛酸酯类和铝酸酯类偶链接的双重特点,成本低,用途广。磷酸酯双钛酸酯偶联剂易燃,注意防火,室温贮存。合肥大分子偶联剂

硅烷偶联剂用作原料来合成有机硅塑料: 以甲基或苯基硅烷为单体经水解、缩合形成有机硅树脂, 然后与云母、石棉、玻璃纤维或玻璃布等填料, 经压塑或层压制成热固性的有机硅塑料, 它有较高的耐热性, 较优良的电绝缘性和耐电弧性以及防水, 防潮等性能。硅烷偶联剂是一类在分子中同时含有两种不同化学性质基团的有机硅化合物。对于硅烷偶联剂配方的问题,如若您要是需要配方而自行投入生产的话,解决这类问题的方法就是通过英格尔技术对产品的还原分析,根据来确定硅烷偶联剂的各成分比例。合肥大分子偶联剂可以促进不同物质之间的粘合。

偶联剂的功能区 R---热塑性聚合物的长链纠缠基团,钛酸酯分子中的有机骨架。由于存在大量长链的碳原子数提高了和高分子体系的相溶性,引起无机物界面上表面能的变化,具有柔韧性及应力转移的功能,产生自润滑作用,导致粘度大幅度下降,改善加工工艺,增加制品的延伸率和撕裂强度,提高冲击性能,如果R为芳香基,可提高钛酸酯与芳烃聚物的相溶性。偶联剂的功能区Y---热固性聚合物的反应基团。当它们连接在钛的有机骨架上,就能使偶联剂和有机材料进行化学反应而连接起来,例如双键能和不饱和材料进行交联固化,氨基能和环氧树脂交联等。

常用的理论有化学键理论、表面浸润理论、变形层理论、拘束层理论等。偶联剂作表面改性剂,用于无机填料填充塑料时,可以改善其分散性和黏合性。 B. Arkles 根据偶联剂的偶联过程提出了4步反应模型,即:①与硅原子相连的 SiX 基水解,生成 SiOH ;② si — OH 之间脱水缩合,生成含 si — OH 的低聚硅氧烷;③ 低聚硅氧烷中的 SiOH 与基材表面的 OH 形成氢 键;④加热固化过程中,伴随脱水反应而与基材形成 共价键连接。一般认为,界面上硅烷偶联剂水解生成的 3 个硅羟基中只有 1 个与基材表面键合;剩下的 2 个 si — OH ,或与其他硅烷中的 si — OH 缩合,或呈游离状态。钛酸酯偶联剂的分子可以划分为六个功能区。

PVC用高性能碳酸钙超分散偶联剂SP-1082与传统分散剂或偶联剂的区别:碳酸钙应用于PVC制品中,由于碳酸钙为亲水性无机粉体,它与PVC相容性差。目前,通常采用硬脂酸、钛酸酯、铝酸酯等传统偶联剂进行处理,以改观碳酸钙的疏水亲油性和提高PVC制品的力学性能。传统偶联剂:硬脂酸处理活化碳酸钙(CaCO3)将近100年历史,它主要利用硬脂酸的端羧基(-COOH)与CaCO3产生酸碱吸附,将硬脂酸亲油链段-C17H35烷烃基吸附在CaCO3颗粒表面,从而改变CaCO3的疏水亲油性。但其存在如下缺点:硬脂酸羧基(-COOH)吸附CaCO3颗粒的锚固力弱小,塑料加工过程中的高温、高熔体粘度、高剪切力、以及其它塑料助剂的溶解力等因素ji易产生脱吸附或解吸现象。适合于含湿量高的填料体系。合肥大分子偶联剂

偶联剂在许多填充剂体系中都适用,有良好的偶联效果,其偶联机理和单烷氧基型类似。合肥大分子偶联剂

偶联剂是一类具有两不同性质官能团的物质,其分子结构的比较大特点是分子中含有化学性质不同的两个基团,一个是亲无机物的基团,易与无机物表面起化学反应;另一个是亲有机物的基团,能与合成树脂或其它聚合物发生化学反应或生成氢键溶于其中。因此偶联剂被称作“分子桥”,用以改善无机物与有机物之间的界面作用,从而较大提高复合材料的性能,如物理性能、电性能、热性能、光性能等。偶联剂用于橡胶工业中,可提高轮胎、胶板、胶管、胶鞋等产品的耐磨性和耐老化性能,并且能减小NR用量,从而降低成本。合肥大分子偶联剂