编程时,如何避免刀具与工件、夹具发生碰撞?

来源:

发布时间:2025-09-29

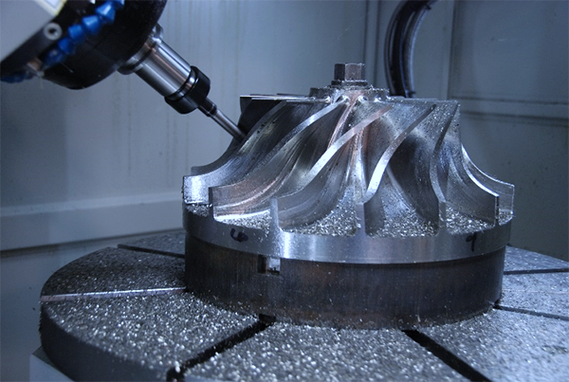

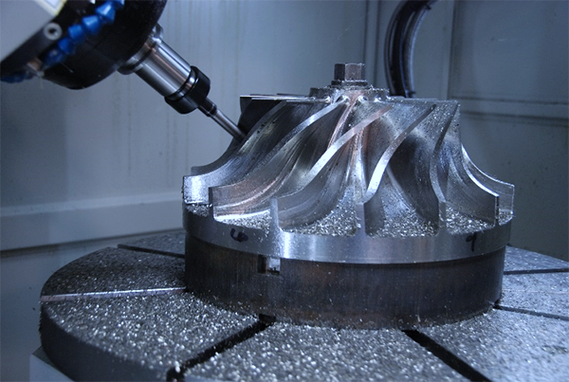

一、编程前:明确加工边界与安全基准精细定义工件与夹具尺寸边界编程前需获取工件的三维模型、夹具的结构尺寸(如夹爪高度、定位块位置),在编程软件中完整建模,明确 “不可触碰区域”(如夹具的凸起部分、工件的非加工面)。例如:若夹具在工件左侧伸出 10mm,编程时刀具 X 向移动不得小于该值,避免侧向碰撞。合理设置安全高度(Z 向安全距离)刀具在快速移动(G00)或换刀时,需设定高于工件和夹具比较高点的 “安全平面”(通常比比较高处高 5~10mm)。例如:工件顶面 Z=0,夹具比较高处 Z=5,则安全高度设为 Z=15,确保刀具快速移动时始终在安全平面以上,避免垂直方向碰撞。二、编程中:优化刀具路径与指令逻辑避免刀具路径穿越非加工区域刀具的切入 / 切出路径需从安全平面垂直下落到工件表面(或 R 点),而非斜向穿越夹具或工件的非加工部分。例如:铣削工件上表面时,刀具应先快速移动到工件上方安全位置,再垂直下刀,而非从夹具正上方斜插切入。对于复杂轮廓(如型腔、深槽),需规划 “分层切削” 路径,确保每一层切削时刀具都在工件已加工区域内运动,避免刀具 “探入” 未切削的实体部分(如深孔加工时,需先钻引导孔,再逐步扩孔,防止刀具突然切入过深碰撞)。严格控制快速移动(G00)的范围快速移动是碰撞高发环节,需遵循 “先 Z 向抬刀,再 XY 向移动” 的原则:刀具需要换位置时,先抬到安全高度(Z≥安全平面),再移动 XY 坐标,下刀到加工位置。禁止在未抬刀的情况下,让刀具在工件或夹具上方横向快速移动(可能因编程误差或尺寸偏差导致碰撞)。合理选择刀具参数并匹配程序刀具长度需与加工深度匹配:例如加工深度 30mm 的槽,若使用长度 25mm 的刀具,必然会导致刀柄碰撞工件,编程时需提前确认刀具有效长度(含刀柄)大于加工深度 + 安全余量。刀具直径需小于加工空间:例如铣削窄槽时,刀具直径必须小于槽宽,避免刀具侧面碰撞槽壁;内孔镗削时,刀具直径需小于初始孔径,防止切入时碰撞。三、程序验证:通过模拟与测试排除风险利用 CAM 软件进行三维仿真编程完成后,在 CAM 软件中运行 “实体模拟” 功能,直观查看刀具轨迹是否与工件、夹具模型干涉。重点检查:刀具快速移动时是否贴近夹具;拐角处刀具是否因半径补偿导致过切(进而碰撞);深腔加工时刀具刀柄是否与腔壁干涉。若发现碰撞,返回程序调整路径或参数。试切前执行 “空运行” 或 “单段运行”加工前,将刀具抬高(如 Z 向增加 50mm),执行 “空运行”,观察刀具轨迹是否与工件、夹具的实际位置(排除软件模型与实际装夹的偏差)。正式加工时,开启 “单段运行” 模式,每执行一段程序停顿一次,确认刀具位置无误后再继续,尤其在复杂工序(如换刀、拐角、深孔)处需重点检查。四、其他关键措施正确设置坐标系与刀补参数工件坐标系(如 G54)的原点需与编程基准一致,避免因对刀误差导致坐标系偏移(例如编程时以工件右端面为 Z0,实际对刀却以左端面为 Z0,会导致 Z 向尺寸偏差,引发碰撞)。刀具补偿参数(长度补偿、半径补偿)需准确输入,禁止使用 “近似值”(如实际刀尖半径 0.8mm,却输入 0.4mm,会导致刀具实际轨迹偏移,可能碰撞)。标注关键位置的防碰撞提示在程序中通过注释明确危险区域,例如:“N100 G00 X50 Z10 (此处需远离左侧夹具,X 不得小于 45)”,便于操作人员在调试时重点关注。总之,避免碰撞的逻辑是:“让刀具的每一步运动都在可控范围内”—— 通过精细建模、合理规划路径、严格模拟验证,结合操作规范,从源头消除 “刀具进入非预期区域” 的可能性。这需要编程者同时具备对加工工艺、刀具特性、机床性能的综合理解,才能在程序层面构建完整的安全防线。详细介绍一下数控编程中刀具路径模拟和验证的方法如何选择合适的刀具和夹具以避免碰撞?刀具过载的原因有哪些?

东莞京雕教育拥有自己的实体工厂,既有教学大纲案例练习,又有每日出货订单案例打样练手,20年行业经验,开设CNC数控技术班、UG编程班、北京精雕班、车铣复合班、五轴编程调机班、浮雕、吸塑、滴塑技术班等,学会为止安排工作。

我们的培训模式是产教融合的模式,现有厂地上万平米,拥有70多台各种数控设备,包括三菱、发那科、新代、北京精雕、车铣复合、五轴机等先进设备,让学员能够在实操练习中获得更多的技能和经验,培养真正实用的CNC数控技术人才。

我们的使命是:让更多的年轻人学到一技之长,让更多的年轻人生活越来越幸福。